Taffy 3 destroyers

USS Johnston (DD-557) 1944 (TAMIYA 1/700)

USS Samuel B. Roberts (DE-413) 1944 (PIT-ROAD 1/700)

米護衛空母カサブランカ級のガンビア・ベイを製作したのをきっかけに、

サマール冲海戦時にガンビア・ベイを護衛していた駆逐艦にも興味がわいてきました。

そこで、今回は栗田艦隊と交戦(サマール冲海戦)した護衛空母を中心とした艦隊(タフィ3)に所属していた駆逐艦を製作します。サマール冲海戦が発生した時は同海域には護衛空母を中心としたタフィ1~3の三つの艦隊が展開していましたが、その中でタフィ3が栗田艦隊と遭遇してしまったわけです。タフィ3には以下の艦が展開していました:

- 護衛空母6隻(全てカサブランカ級)

- セント・ロー(CVE-63)、ホワイト・プレーンズ(CVE-66)、カリーニン・ベイ(CVE-68)、ファンショウ・ベイ(CVE-70)、キトカン・ベイ(CVE-71)、ガンビア・ベイ(CVE-73)

- 駆逐艦3隻(全てフレッチャー級)

- ヒーアマン(DD-532)、ホーエル(DD-533)、ジョンストン(DD-557)

- 護衛駆逐艦4隻(全てジョン・C・バトラー級)

- ジョン・C・バトラー(DE-339)、レイモンド(DE-341)、デニス(DE-405)、サミュエル・B・ロバーツ(DE-413)

栗田艦隊との交戦では駆逐艦ではジョンストン、ホーエル(いずれもフレッチャー級駆逐艦)、サミュエル・B・ロバーツ(ジョン・C・バトラー級護衛駆逐艦)が撃沈されました。今回の製作記ではサマール冲海戦で撃沈された駆逐艦の中でジョンストンとサミュエル・B・ロバーツを製作します。

フレッチャー級駆逐艦はタミヤのキット(下写真の上側のキット)を、ジョン・C・バトラー級護衛駆逐艦はPIT-ROADのキット(下写真の下側のキット)を使用します。ジョン・C・バトラー級護衛駆逐艦のネームシップであるジョン・C・バトラーもタフィ3に所属していました。PIT-ROADのジョン・C・バトラー級護衛駆逐艦のボックスアートはいかにも栗田艦隊との戦闘に奮戦するジョン・C・バトラーを描いたもののようです。後方には主砲で砲撃しながら追撃する日本艦隊の戦艦群やその砲撃を受け夾叉弾の水柱があがる中で傾きながら退避のため航行する米護衛空母も描かれています。高荷義之氏による実に迫力あるボックスアートです。

今回の製作ではレオナルドETで安売りされていたTom's Modelworksの駆逐艦/護衛駆逐艦のエッチングパーツを使用しようと思います。

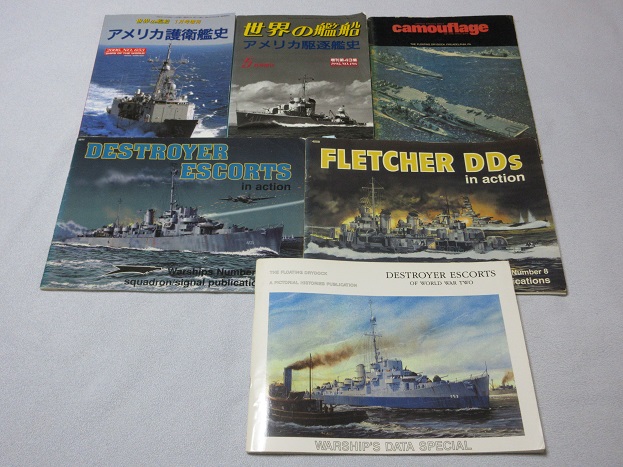

資料としては主に以下の書籍を参考にします。

製作記(その12) - まとめ

タフィ3に所属していたジョンストン(フレッチャー級駆逐艦)とサミュエル・B・ロバーツ(ジョン・C・バトラー級護衛駆逐艦)の模型がついに完成です。

まずはジョンストン(DD-557)です。サマール島沖海戦では戦艦大和を含む強力な日本艦隊に果敢に立ち向かい最期を遂げました。

次にサミュエル・B・ロバーツ(DE-413)です。対潜戦闘が主任務の護衛駆逐艦でしたが1基だけ搭載している3連装魚雷発射管で果敢に日本艦隊に雷撃を行いました。

しかし、魚雷は全てかわされ逆に日本艦隊の攻撃により撃沈さてしまいました。

サミュエル・B・ロバーツの左右の迷彩塗装です(メジャー32/22D)。護衛駆逐艦が上陸作戦などにも使用されるようになり砲力の強化が望まれたため搭載された駆逐艦と同じ12.7センチ単装両用砲、重心を低くするために低められた艦橋など、真横から見るとジョン・C・バトラー級護衛駆逐艦の特徴がよく分かります。

苦労しましたが上部構造物の高さを低めた効果もありますね。

以前の作品では手すり取り付け後に船体の迷彩を塗装していたので、手すりも迷彩塗装に合わせて塗り分けられていました。しかし、手すりをマスキングすると手すりが壊れることが多いので、最近は船体塗装後に手すりを取り付けるようにしています。そのため、本作品では手すりはほぼライトグレーで塗装されています。でも、手すりも迷彩塗装に合わせて塗り分けた方が横から見た時に見栄えがいいですね。

両駆逐艦の細部の写真です。

以前製作した米護衛空母カサブランカ級のガンビア・ベイと一緒に撮影しました。

「タフィ3」してますね。やっぱり、護衛空母に随伴する駆逐艦も作ってよかった。サマール冲海戦というと日本海軍の圧勝という印象があるかもしれませんが、日本側もかなりの損害を受けました。重巡洋艦の「筑摩」「鈴谷」「鳥海」が失われました。やはり、護衛空母といえども航空機攻撃できる艦が存在している艦隊はなかなか強力です。高雄型は捷号作戦までは4隻とも健在でしたが、パラワン水道通過時に「愛宕」と「摩耶」が米潜水艦(ダーターとデイス)の雷撃により撃沈され「高雄」は大破しました。更に「鳥海」がサマール冲海戦で沈没し、高雄型は3隻が捷号作戦で失われてしまったのです。

最後に、箱絵を背景に撮影したそれぞれの完成品です。

最初はタミヤのフレッチャー級(クッシング)のキットと完成品です。

次がピットロードのジョン・C・バトラー級のキットと完成品です。

タミヤのフレッチャー級のキットはこれまで何回か製作したことがあるのですが、ピットロードのジョン・C・バトラー級のキットは今回初めて作りました。以前から作りたいと思っていたキットなので作ることができてよかったです。ピットロードの米護衛駆逐艦のキットは細かいことをいうと色々あるのですが、1/700では唯一のキット(2025年5月時点)なので貴重です(おわり)。(2025/5/10)

参考資料

FLETCHER DDs in action Warship Number 8 squadron/signal publications ISBN: 0-89747-336-1

Destroyer Escorts in action Warship Number 11 squadron/signal publications ISBN: 0-89747-378-7

U.S.S. CASSIN YOUNG (DD-793) by J.Scott Harmon PICTORIAL HISTORIES PUBLISHING Co. ISBN: 0-933126-58-1

WARSHIP'S DATA 1 USS KIDD (DD661) THE FLOATING DRYDOCK A PICTORIAL HISTORIES PUBLICATION ISBN: 0-929521-29-3

DESTROYER ESCORTS OF WORLD WAR TWO / THE FLOATING DRYDOCK A PICTORIAL HISTORIES PUBLICATION ISBN: 0-933126-88-3

United States Navy "camouflage" of the WW2 era / THE FLOATING DRYDOCK

世界の艦船 No.496(増刊第43集)「アメリカ駆逐艦史」/ 海人社, ISBN: 4-905551-52-8

世界の艦船 No.653(2006年1月号増刊)「アメリカ護衛艦史」/ 海人社

MODEL SHIP GUIDE vol.1 WW-II アメリカ海軍艦艇写真集[1] PIT-ROAD

NavSource ジョンストン

NavSource サミュエル・B・ロバーツ

サミュエル・B・ロバーツ迷彩塗装

使用した主なアフターパーツ

Flyhawk - WWII USN RADAR (FH700040)

Flyhawk - WWII USN RAILING (FH700063)

Flyhawk - US Navy depth charge unti-sub equipment (FH 700181)

Lion Roar - WWII USN BOAT DAVITS & ACCESSORIES (R7077)

Lion Roar - WWII U.S navy Floater Net Baskets (LE700063)

Lion Roar - WWII U.S NAVY RADAR (LE700080)

Five Star - WWII USN Ladders(FS700012)

Tom's Modelworks - WWII 米海軍駆逐艦用 I (PE-52)

Tom's Modelworks - WW2 米海軍護衛駆逐艦用 (PE-58)

PIT-ROAD - E-6 WWII アメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]

ファインモールド - WWII 米海軍20mm対空機銃セット (AM-37)

ファインモールド - Nano Dread 1/700 ボフォース40mm連装機関砲 (WA17)

製作記(その11)

今回はマスト、手すり、艦載艇や救命筏など残りの部品を船体に取り付けて作品の完成を目指します。

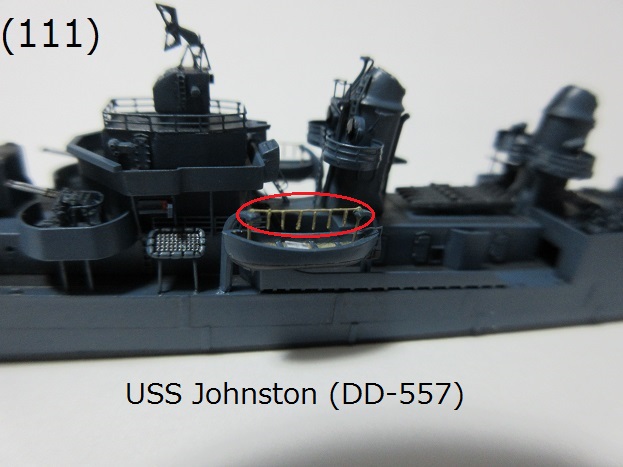

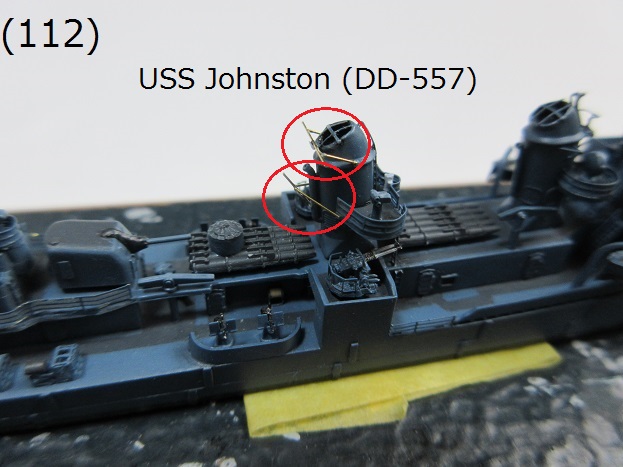

- (111) ジョンストン(フレッチャー級)に艦載艇とボートダビットを取り付けました。ボートダビットはキットの部品を使用するなど前回タミヤのフレッチャー級駆逐艦を製作した時と同じ工作をしました。ボートもキット付属の部品を使用しました。(111)の赤丸中のボートダビット間を結ぶロープの部品はLion Roarのエッチングパーツ(R7077 WWII USN BOAT DAVITS & ACCESSORIES)を使用しました。

- (112) ジョンストン(フレッチャー級)の後部煙突に0.2mm真鍮線で旗竿などを自作し取り付けました((112)の赤丸中)。

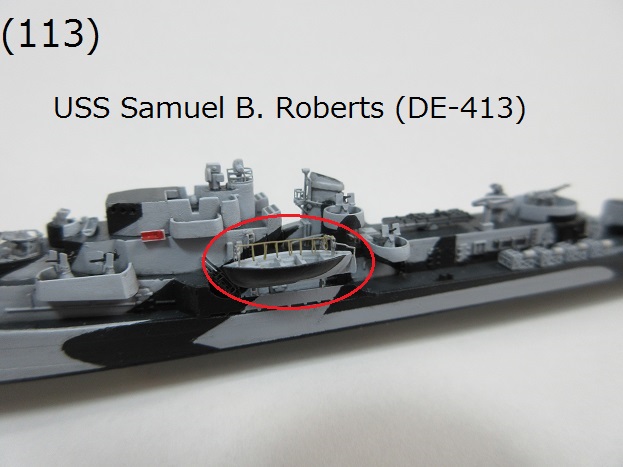

- (113) サミュエル・B・ロバーツ(ジョン・C・バトラー級)にも艦載艇とボートダビットを取り付けました。サミュエル・B・ロバーツでは、ボートダビットはLion Roarのエッチングパーツ(R7077 1/700 WWII USN BOAT DAVITS & ACCESSORIES)を使用しました((113)の赤丸中)。

- (114)~(115) 中間の工程をかなり省略しましたが、マスト、手すり、救命筏や軍艦旗などを船体に取り付けて両駆逐艦とも完成です。手すりはフライホークのエッチングパーツ(FH700063 USN RAILING)を使用しました。救命筏はサミュエル・B・ロバーツはキット付属の部品を使用しましたが、ジョンストンはキット付属の部品が端に丸みのある形状の救命筏だったのでタミヤの戦艦ミズーリの部品を使用しました。軍艦旗はジョンストンはキット付属のデカールを使用しましたが、サミュエル・B・ロバーツは、艦番号に使用したピットロードのベンソン級等に含まれているデカール(700-087)を使用しました。

次回はタフィ3 駆逐艦の製作記をまとめます(2025/5/3)。

製作記(その10)

今回も継続して船体に兵装類などの装備品を取り付けていきます。

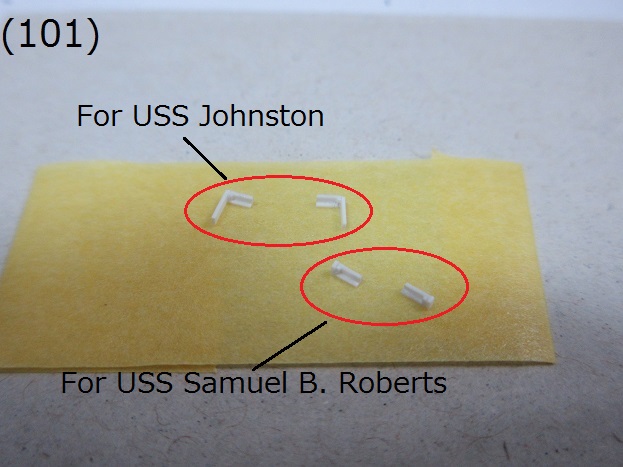

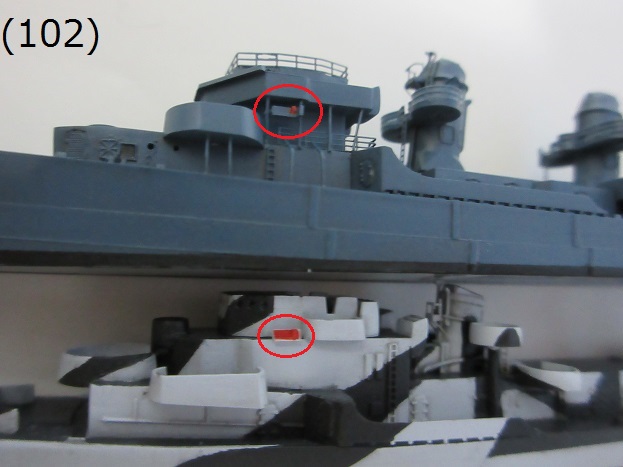

- (101)~(102) 舷灯は0.4mmのプラ棒(Plastruct MR-15)と0.5mm幅のプラ平棒(Evergreen 100)で自作しました((101)参照)。(102)は自作した舷灯を艦橋に取り付けた状態です((102)の赤丸中を参照)。

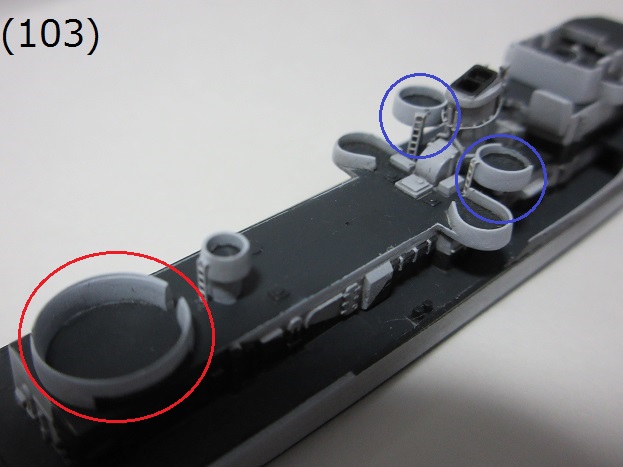

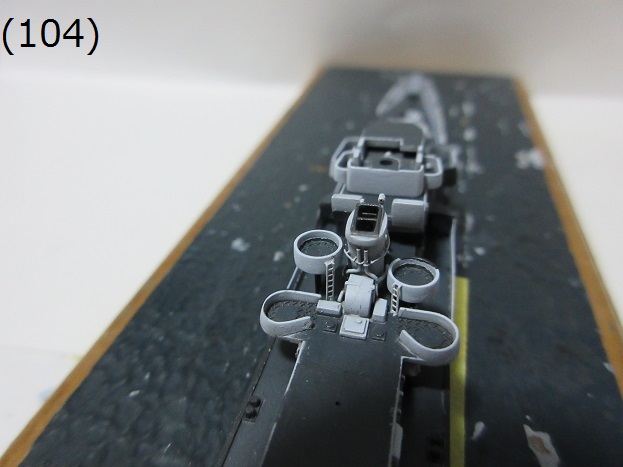

- (103)~(104) 対空砲や機銃などの銃座の工作を行いました。後部対空砲座のブルワーク((103)の赤丸中)はハセガワの戦艦サウスダコタの40mm4連装対空機関砲の砲座の部品を加工し使用しました。煙突両脇の20mm単装機銃座((103)の青丸中)はキット付属の部品(部品53)に支柱として1㎜のプラ丸棒(タミヤ)を追加したものを使用しました。この煙突両脇の20mm単装機銃座は左右で高さが異なる(左舷側が高く右舷側は低い)ので注意が必要です。

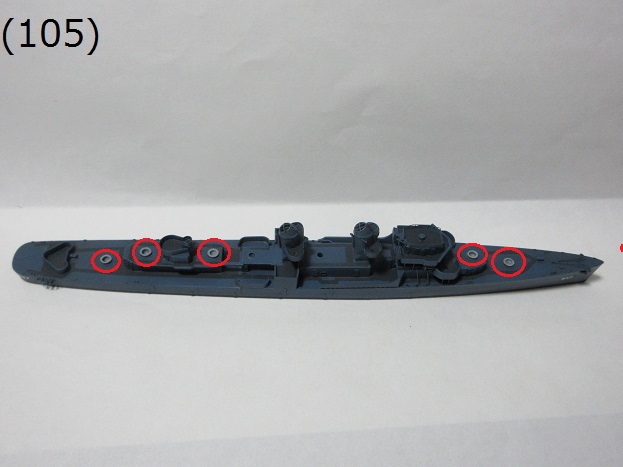

- (105) タミヤのフレッチャー級駆逐艦キットの主砲用砲座は高さがやや高すぎると感じたので削って低めました((105)の赤丸中)。

- (106) 艦尾の20mm単装機銃の機銃座の部品ですが、両キットとも床の部分が付属していてそのまま取り付けると機銃座が甲板より一段高くなってしまいます。実艦の写真を見ると甲板と同じ高さのように見えます。(106)の赤丸中のように機銃座の部品からブルワークのみを切り取って甲板に接着しました。

- (107)~(108) 兵装類などの装備品を取り付け中の状態です。船体と並行して製作していた主砲、40㎜連装機関砲、20mm単装機銃、爆雷などの対潜兵装を船体に取り付けました。20mm連装機銃は(その3)で間違ってマガジンを機銃の左側につけていたので右側につけ直しました。

次回はマスト、手すり、艦載艇や救命筏などの残りの部品を船体に取り付けて作品の完成を目指します(2025/4/19)。

製作記(その9)

前回では船体の塗装が完了しました。今回はエアブラシ塗装した兵装類などの装備品を組み立てて船体に取り付けていきます。

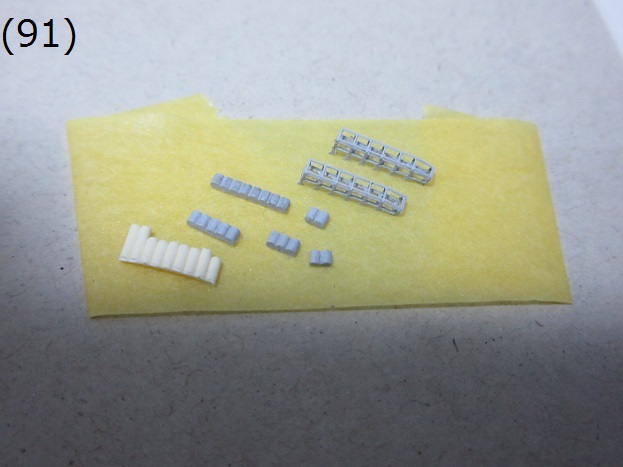

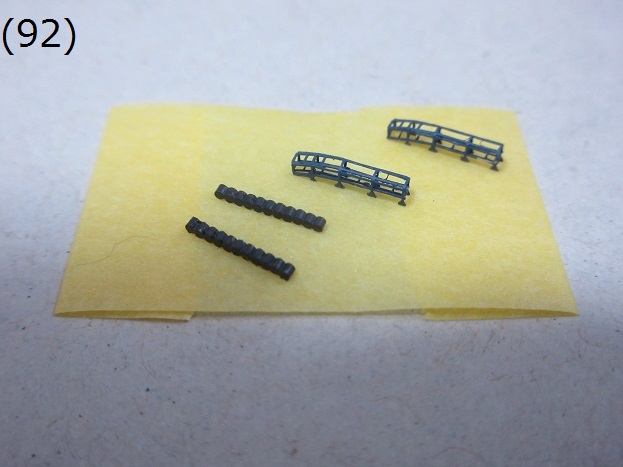

- (91)~(93) 艦尾に装備する爆雷投下軌条や発煙装置を組み立てました。艦尾に装備する爆雷投下軌条のラックはエッチングパーツを使用し、ラック中の爆雷は0.75mm(Evergreen 210)のプラ棒を使用しました。10mmくらいの長さに切ったプラ棒を接着して接着剤が乾いてからカッターで並んでいる爆雷のように切り出しました。(91)はサミュエル・B・ロバーツの爆雷投下軌条のラックとブラ棒で自作した爆雷です。一方、フレッチャー級(ジョンストン)用エッチングパーツの爆雷投下軌条のラックはやや小さかったので、爆雷には0.64mmのプラ棒(Evergreen 219)を爆雷として使用しました((92)参照)。(93)は完成した爆雷投下軌条と艦尾の装備する発煙装置((93)の赤丸中)です。発煙装置は0.5mmのプラ棒(Evergreen 218)を使用し自作しました。

- (94) 兵装類などの装備品の塗装と組み立てが完了しました。これから船体に、塗装が完了した装備品を取り付けていきます。

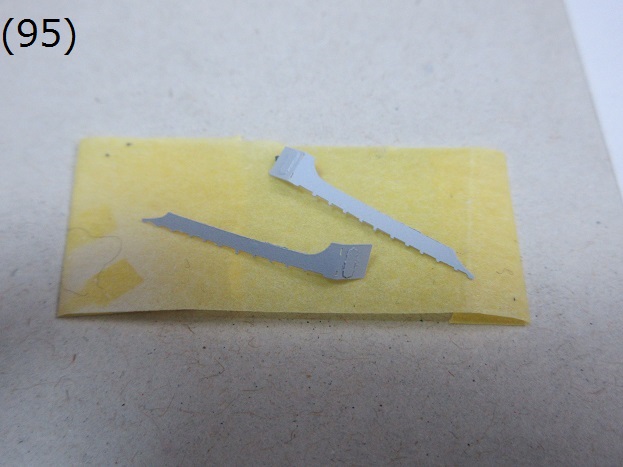

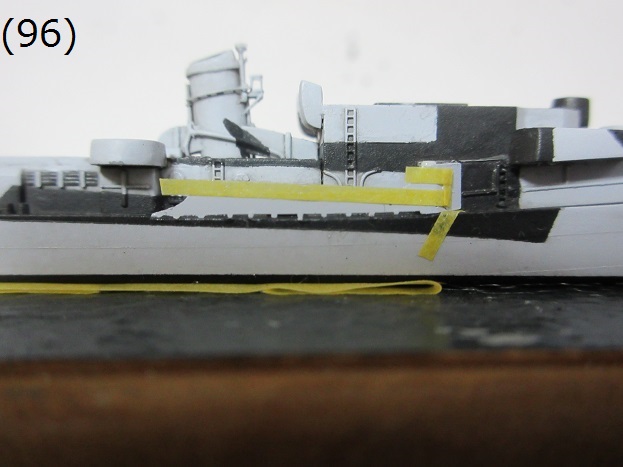

- (95)~(97) 護衛駆逐艦用のエッチングパーツには船体側面の波除けの部品が含まれています((95)を参照)。今回の製作では波除けの部品をライトグレー(5-L)で塗装してから船体塗装完了後に船体に取り付けました。取り付け後にマスキングしてダルブラック(BK)の迷彩塗装を筆塗りで行いました((96)(97)を参照)。ダルブラックのような濃い色は筆塗りによるムラが目立ちにくいのでエアブラシ塗装ではなく筆塗りで済ませました。

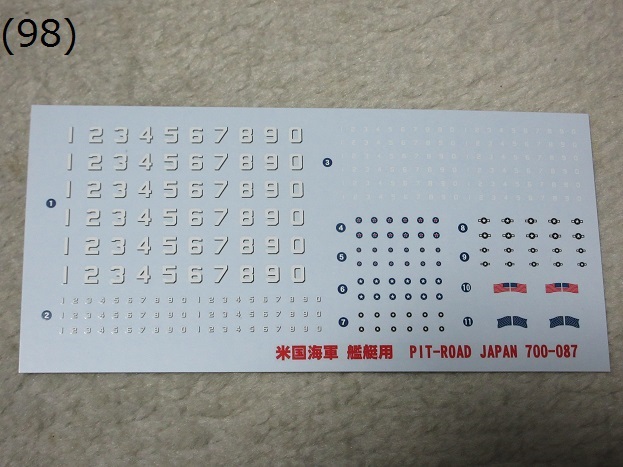

- (98)~(99) 艦番号はピットロードのベンソン級等に含まれているデカール(700-087)を使用しました((98)参照)。デカールを貼る時はクレオスのマークソフターを使用しました。デカール貼り付け後に少量のマークソフターをデカールの上から塗り、小型の綿棒などを使用し慎重に不要なマークソフターの液を取り除いていきます。(99)は艦番号のデカールを貼った状態です。

- (9A) フレッチャー級(ジョンストン)用エッチングパーツにはプロペラガードが含まれていたので、ジョンストンのプロペラガードにはエッチングパーツを使用しました((9A)の赤丸中)。

次回も継続して船体に兵装類などの装備品を取り付けていきます(2025/4/5)。

製作記(その8)

前回では甲板などの平面部分のマスキングが完了したので、今回は船体などのエアブラシ塗装を行います。

- (81) まずはジョンストンの塗装を行います。最近知った第二次大戦中の米軍艦の迷彩塗装サイト(http://www.usndazzle.com)によると、ジョンストンはメジャー32/6Dの迷彩塗装が予定されていたようですが、"Lost 10/25/44 still in Measure 21."となっています。ジョンストンは失われる約1カ月前の1944年9月12日に撮影された写真でも単色塗装だったので、おそらく同サイトで記載されている通り栗田艦隊と交戦した時はメジャー21(ネービーブルー一色)の塗装だったのではないかと思います。

ただ、ネービーブルー一色で塗装すると作品が真黒の完成品になってしまうことと、ジョンストンの写真を見るとどうしてもネービーブルーで塗装されているように見えないことから、今回は私が自分で調合した塗料で塗装します。塗装はクレオスカラー72(ミディアムブルー)に71(ミッドナイトブルー)を若干混ぜて作成した色を使用しました。この色はかつて私がシーブルー(5-S)として使用していた色です。(81)は自分で調合した色でジョンストンの船体をエアブラシ塗装した状態です。

- (82) 次にサミュエル・B・ロバーツの塗装を行います。上記の迷彩塗装のサイトによると、サミュエル・B・ロバーツはメジャー32/22Dとなっています。ライトグレー(5-L)とダルブラック(BK)の2色迷彩塗装です。メジャー3xの迷彩塗装は迷彩パターンは同じでもメジャー31か32かによって色の組み合わせが異なるようです。主に薄い色がライトグレー(5-L)かヘイズグレー(5-H)かオーシャングレー(5-O)かの違いがあるようですが、白黒写真でこれらの色を区別することは非常に難しいです。そのため、上記の迷彩塗装のサイトの情報は非常に参考になります。C. Lee JohnsonというかつてCIAで働かれていた方が調査された情報のようですが、残念ながら同氏は2018年に他界され現在は娘さんが同サイトを運営されているようです。こういった貴重なサイトは末永く続いていってほしいものです。

話がそれましたが、ライトグレーとダルブラックには以下の色を使用しました:

- ライトグレー(5-L) :クレオスのWWIIアメリカ海軍艦船迷彩色セットの色を使用。

- ダルブラック(BK) :クレオス33(艶消し黒)に116(ブラックグレー)を少量追加。

(82)はベースになるライトグレーを塗装したところです。

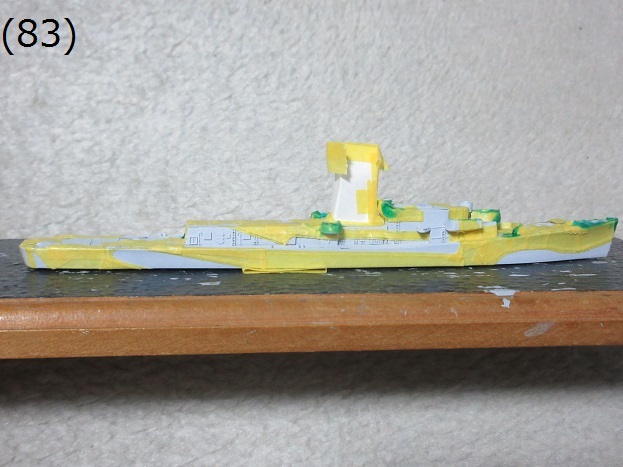

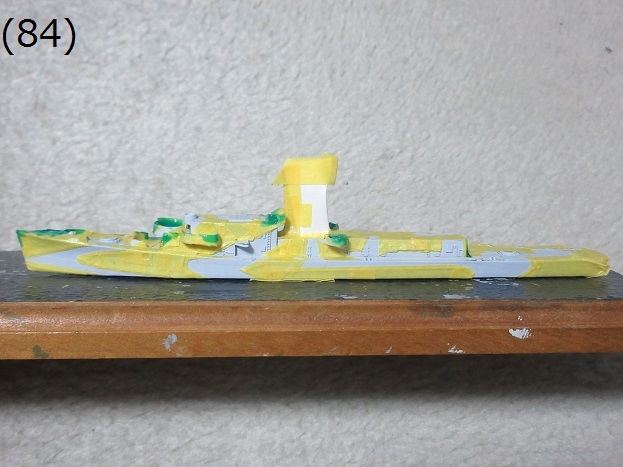

- (83)~(84) ダルブラックを塗装するためにマスキングした状態です。煙突部分は迷彩パターンが細かいのでエアブラシ塗装後に筆塗りすることにしました。

そのため、煙突は全部紙で覆っています。

- (85) ダルブラックを塗装した状態です。

- (86)~(87) マスキングを外して、塗料がはみ出した部分を修正しました。喫水線部分をマスキングして艶消し黒で塗装し、軽くエナメル系の黒で墨入れして船体の塗装完成です。写真にはありませんが兵装類などの装備品もエアブラシで塗装を行いました。

次回からは塗装が完了した船体に兵装類などの装備品を取り付けていきます(2025/3/29)。

製作記(その7)

今回は残りの装備品を製作し、船体塗装の準備として甲板など平面部分のマスキングを行います。

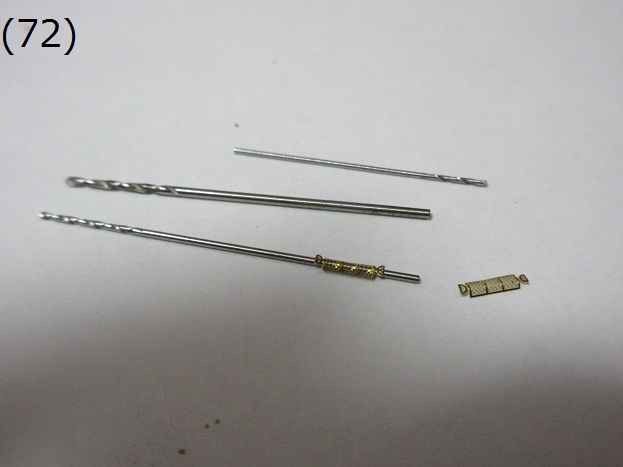

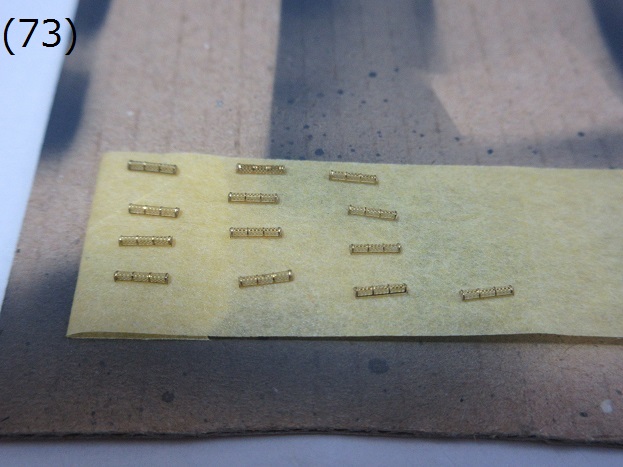

- (71)~(73) フローターバスケットの製作を行いました。フローターとは救命具の「浮き」でその「浮き」が入れられているのがフローターバスケットです。

船が急に沈んだ時も「浮き」が海面に残されるのでそれにつかまっていると溺れずにすむという救命具です。

船が急に沈んだ場合、救命筏を準備する時間がないことがあるので第二次大戦後半から米軍艦に装備され始めました。フローターバスケットはライオンロアのエッチングパーツ((71)を参照)を使用しました。フローターバスケットの曲面を加工する時はドリル刃を利用しました((72)を参照)。ドリル刃は丈夫な金属で径のサイズも0.1mm単位で用意されているので、有用な曲面加工具です。今回の駆逐艦用のフローターバスケット加工では、0.8mmのドリル刃で大まかに曲げて、0.6mmと0.5mmのドリル刃で形状を整えました。

- (74)~(75) 甲板など平面部分のマスキングを完了しました。ジョンストン(フレッチャー級)は通路のみマスキングしています。

両駆逐艦の平面部分のマスキングが完了したので、次回こそは船体の塗装を行います(2025/3/20)。

製作記(その6)

今回はサミュエル・B・ロバーツの上部構造物のディティールを工作していきます。

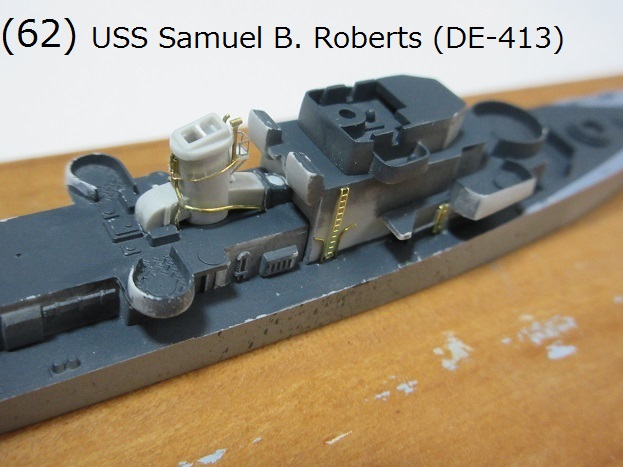

- (61)~(62) サミュエル・B・ロバーツ(ジョン・C・バトラー級護衛駆逐艦)の煙突に配管やジャッキステーなどを取り付けました。煙突の下部は機銃座などの陰になっていて詳細がよく分かりませんでした。私の手持ちの図面でも煙突周りの配管まで描かれたものが余りなく…。配管の引き回しなどはけっこう推定が入っているのはご容赦ください。配管には0.3mmの真鍮線や真鍮パイプを使用しました。

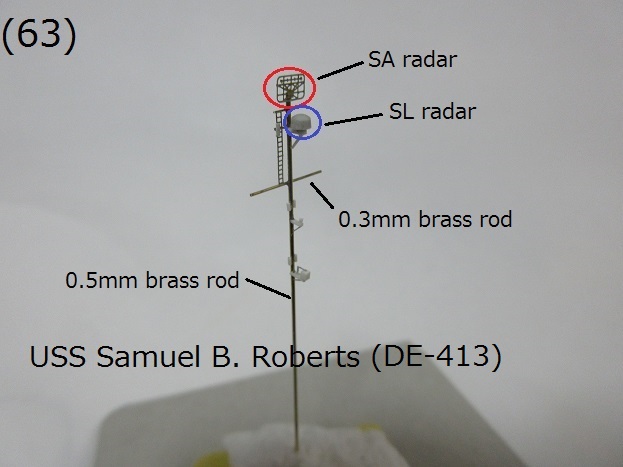

- (63) サミュエル・B・ロバーツのマストを自作しました。主柱には0.5mmの真鍮線を使用しヤードには0.3mm真鍮線を使用しました。マストトップのSAレーダー((63)の赤丸中)はTom's Modelworksの護衛駆逐艦のエッチングパーツに含まれていたものを使用しました。SLレーダー((63)の青丸中)はキットの部品を使用しました。

- (64) サミュエル・B・ロバーツの上部構造物のディティールアップがとりあえず完了です。

両駆逐艦の上部構造物のディティールアップがほぼ完了したので、次回は甲板をマスキングし船体の塗装を行います(2025/3/8)。

製作記(その5)

今回もジョンストンの上部構造物にディティールを追加していきます。

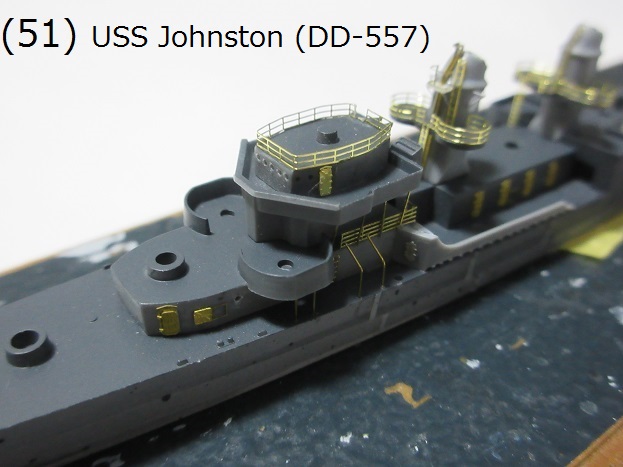

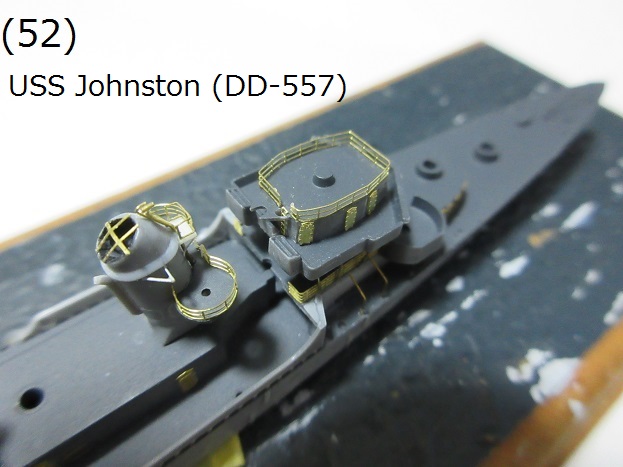

- (51)~(52) ジョンストン(フレッチャー級駆逐艦)の艦橋に防水扉、手すりやラダーなどを追加しました。

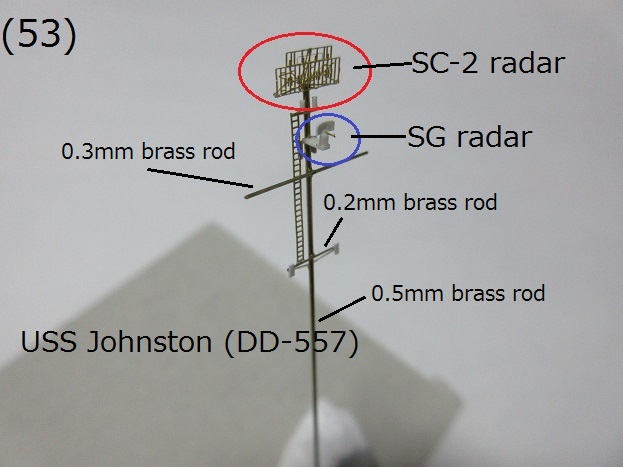

- (53) ジョンストンのマストを自作しました。主柱には0.5mmの真鍮線を使用しヤードには0.3mm真鍮線を使用しました。マストトップのSC-2レーダー((53)の赤丸中)は以前シムス級駆逐艦モリスを製作した時に使用した専用エッチングパーツ(ファイブスターモデル)の残り部品を使用しました。SGレーダー((53)の青丸中)は手持ちのエッチングパーツが無かったので0.5mmプラ棒(台座部分)と0.2mmプラペーパー(レーダー部分)で自作しました。

- (54) ジョンストンの上部構造物のディティールアップがとりあえず完了です。

次回はサミュエル・B・ロバーツの上部構造物のディティールを工作していきます(2025/3/1)。

製作記(その4)

今回からは上部構造物のディティールを工作していきます。

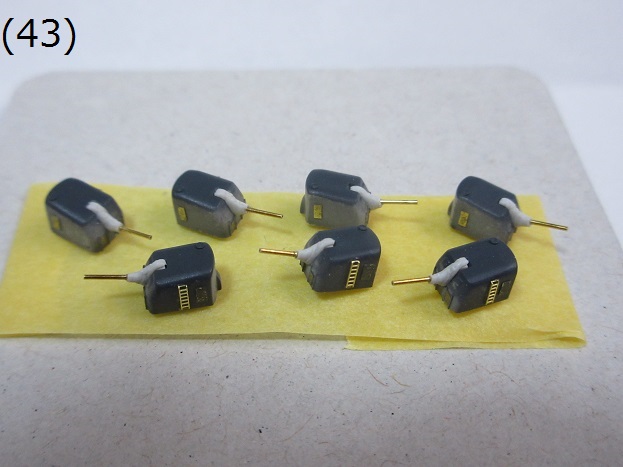

- (41)~(43) 主砲に砲身を取り付けました。砲身には0.4mmの真鍮パイプを使用しました((41)参照)。

(42)は防水カバーの部品を砲塔に接着してから、砲身を取り付ける穴を開けたところです((42)の赤丸中)。取り付ける部分の中心に正確に穴を開ける必要があるので最初は0.2mmのドリルで位置決めとして穴を開けます。それから0.3mm→0.4mm→0.5mmとドリルの径を0.1mmずつ大きくして慎重に穴の径を大きくしていきます。真鍮線や真鍮パイプを取り付ける穴の直径は、真鍮線/パイプの直径より0.1mm大きい穴を開けます。砲身の接着には瞬間接着剤を使用しました。(43)は砲身の取り付けが完了した主砲の部品です。

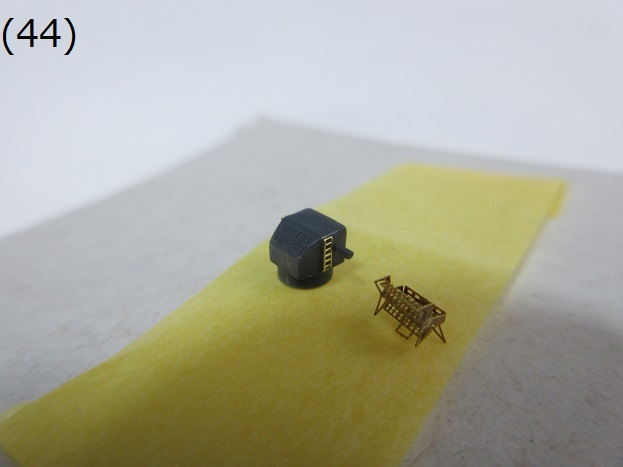

- (44) ジョンストン(フレッチャー級駆逐艦)の艦橋上に装備するMk37射撃指揮装置の部品です。射撃指揮装置上に装備するレーダー(Mk12)はライオンロアのエッチングパーツを使用しました。

- (45) フレッチャー級駆逐艦は以前製作したことがありディティールアップのノウハウがややあるので、ジョンストン(フレッチャー級駆逐艦)の方を先に製作しています。ジョンストンの上部構造物側面の防水扉や煙突のディティールを工作中です。

次回も上部構造物のディティールを工作していきます(2025/2/22)。

製作記(その3)

今回は引き続き兵装類の工作を行い、更に甲板の塗装を行います。

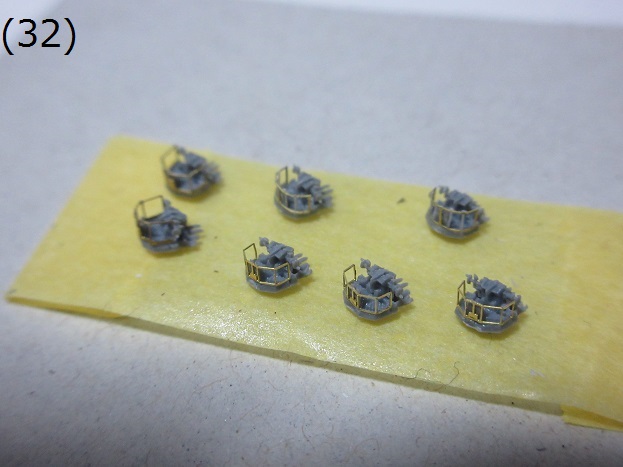

- (31)~(32) 40mm連装機関砲はファインモールドの部品((31)を参照)を使用しました。手すりは使えそうなエッチングパーツをかき集めて使用しました。ファインモールドの部品に手すりのエッチングパーツも入れてほしいところです。

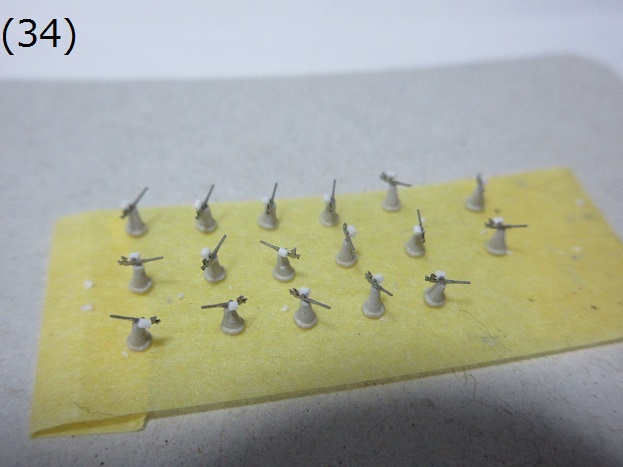

- (33)~(34) 20mm単装機銃はファインモールドのエッチングパーツ((33)を参照)を使用しました。台座はピットロードのWWIIアメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]に含まれている20mm単装機銃の台座部品を加工したものを使用しました。マガジンはいつもは0.4㎜のプラ棒(Plastruct MR-15)を使用していますが、0.4mmではやや細すぎると感じていたので今回はもっと太い0.5㎜のプラ棒(evergreen 218)を使用しました。

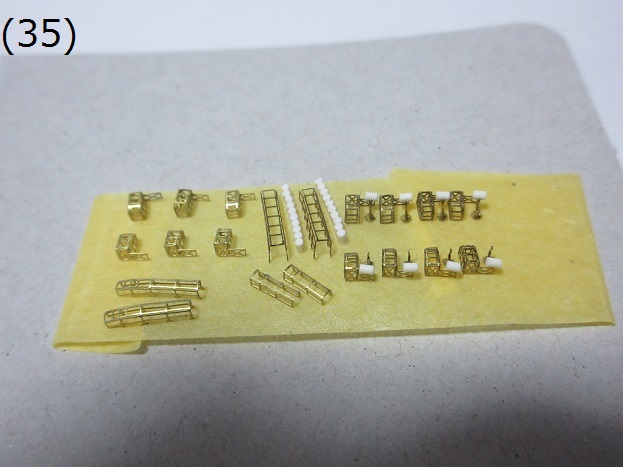

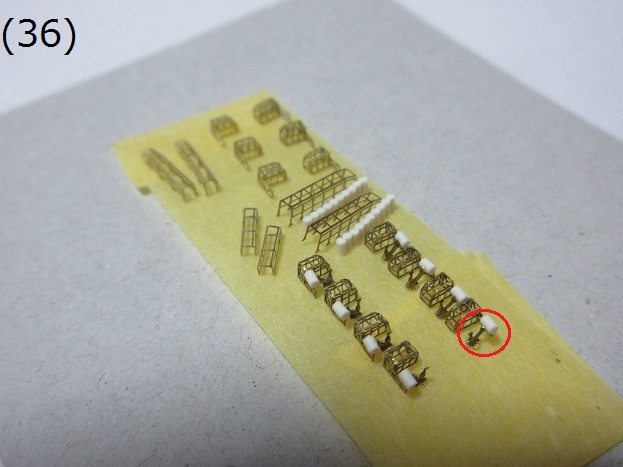

- (35)~(36) 爆雷などの対潜兵装の部品です。主にイントロで紹介したTom's Modelworksのエッチングパーツを使用しました。爆雷投射機はTom's Modelworksのエッチングパーツに無かったのでフライホークのエッチングパーツを使用しました((36)には製作した爆雷投射機の一つを赤丸で示しました)。爆雷は0.75mmのプラ棒(evergreen 210)を使用しました。

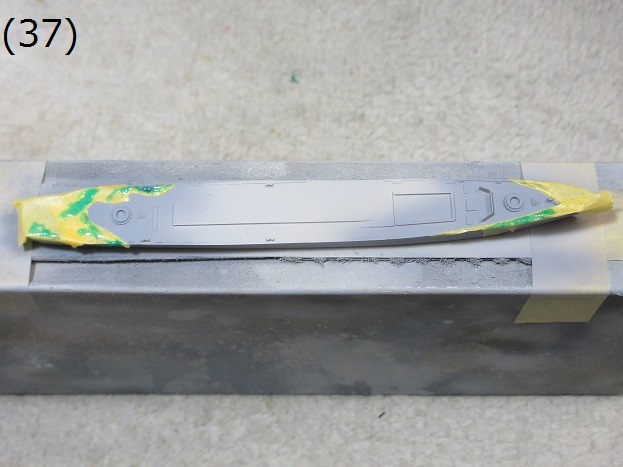

- (37)~(38) サミュエル・B・ロバーツは甲板にはオーシャングレー(5-O)とデッキブルー(20-B)の迷彩塗装が施されていました。まずはオーシャングレーで甲板を塗装しマスキングして((37)を参照)からデッキブルーを塗装しました。塗料はクレオスのWWIIアメリカ海軍艦船迷彩色セットを使用しました。(38)は両駆逐艦の平面をデッキブルーでエアブラシ塗装した状態です。

甲板の塗装が完了したので次回からは上部構造物のディティールを工作していきます(2025/2/1)。

製作記(その2)

今回も引き続き船体の工作を行います。更に兵装類の工作も開始します。

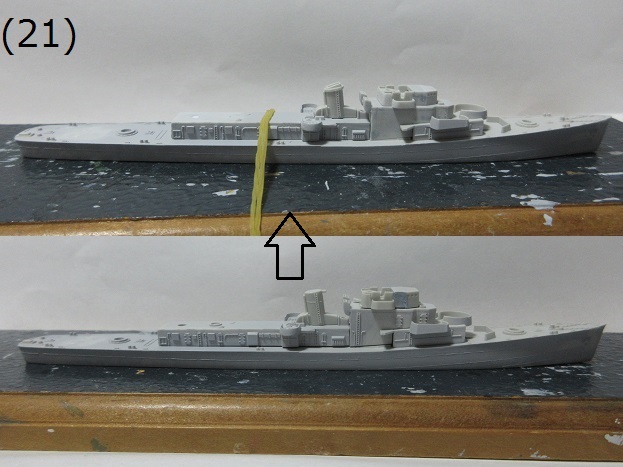

- (21)~(22) 前回指摘した上部構造物の高さを修正しました。高さの調整は全体のバランスが取れるように各部分で図面と比較しながら低めましたが、トータルでは約2mmほど低めました。(21)は上側が上部構造物の高さを調整したジョン・C・バトラー級のキットですが、調整結果の効果がでていますでしょうか。(22)は調整後のジョン・C・バトラー級のキットと「in Action」に掲載されている図面との比較です。

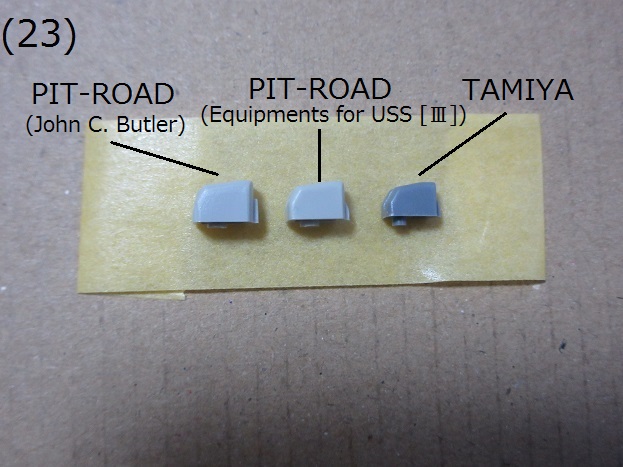

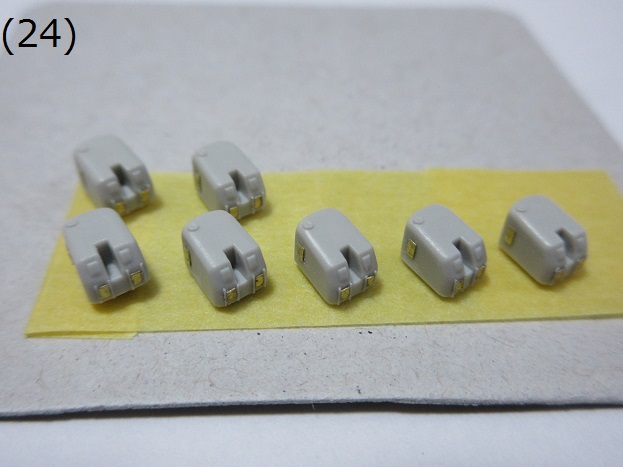

- (23)~(24) 主砲はジョンストンとサミュエル・B・ロバーツの両艦ともピットロードのWWIIアメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]の部品(以下「アメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]」)を使用します。(23)は左からピットロードのジョン・C・バトラー級のキットに付属している主砲の部品、アメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]の部品、タミヤのフレッチャー級の部品です。ジョン・C・バトラー級のキットに付属している部品はやや大きめの印象で、タミヤのフレッチャー級のキットに付属している部品はやや小さめの印象です。アメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]の部品は大きさとしてはそれら部品の中間の大きさの印象です。アメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]の部品も形状や大きさが完全とは思いませんが、今回は先に述べたように真ん中のアメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]の部品を使用します。(24)はアメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]の部品に扉などの部品を追加し若干ディティールアップしたものです。

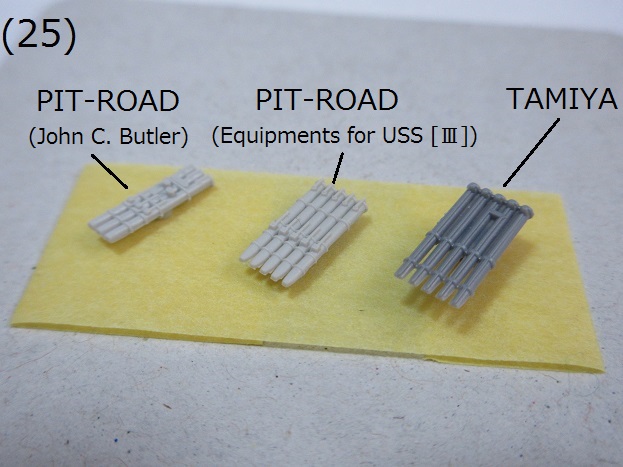

- (25) 左の部品はピットロードのジョン・C・バトラー級のキットに付属している3連装魚雷発射管の部品です。今回のサミュエル・B・ロバーツの製作ではジョン・C・バトラー級のキットに付属している部品を使用します。中央と右の5連装魚雷発射管の部品はそれぞれアメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]の部品、タミヤのフレッチャー級の部品です。タミヤの魚雷発射管の部品はややディティールに欠ける印象ですので、ジョンストンの製作ではアメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]の部品を使用します。

次回も兵装類の工作を行います(2025/1/18)。

製作記(その1)

まずは船体の工作です。

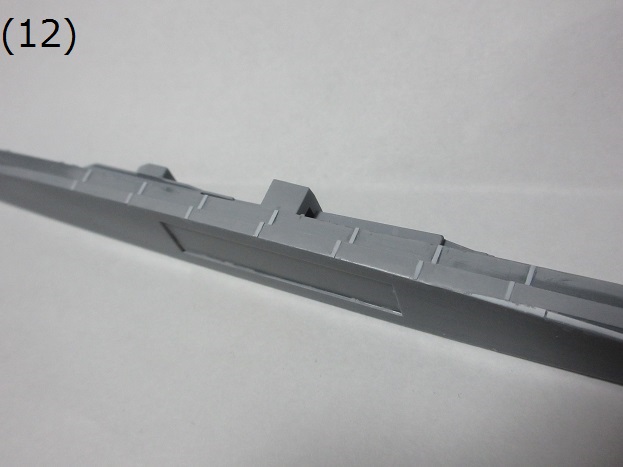

- (11)~(12) フレッチャー級(ジョンストン)は以前製作したことがあり今回の製作ではそのフレッチャー級製作記と同等レベルの製作をします。ただジョンストンは単色塗装のようなので船体側面がまっ平らだと見栄えが今ひとつと思い船体側面の段差を再現しました。(11)はサーフェーサーで段差を再現するためにマスキングした状態です。(12)はサーフェーサー塗装後に0.5mm幅(エバーグリーン 0.25mm厚)のプラ板で船体側面の段差を再現している状態です。実物の写真ではほとんと目立たない段差で0.25mm厚のプラ板でも厚みがありすぎるので耐水ペーパーで厚みを薄くしました。

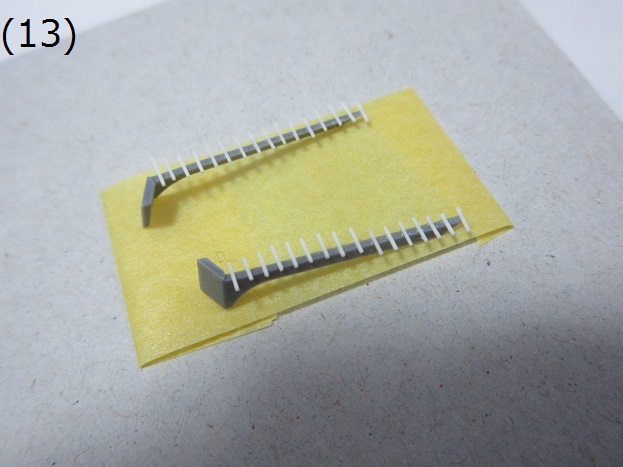

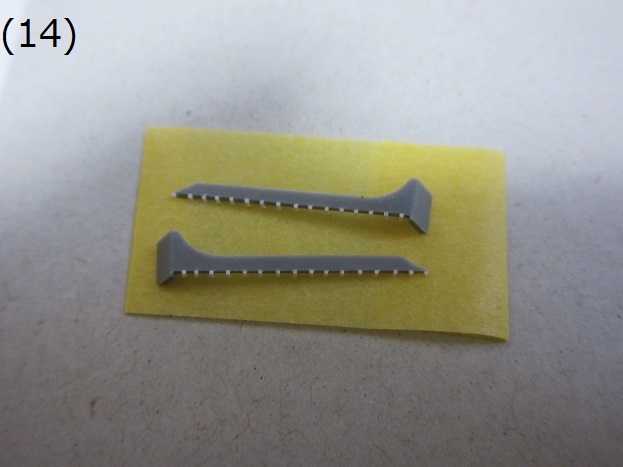

- (13)~(14) タミヤの波除の部品ですが支柱が省略されています。波除け下部を0.3mm削って0.3mmプラ角棒(Plastruct MS-10)を取り付けました((13)を参照)。接着剤が乾いてから余計な部分を削って支柱を再現しました((14)を参照)。詳細はフレッチャー級製作記(その6)をご参照ください。

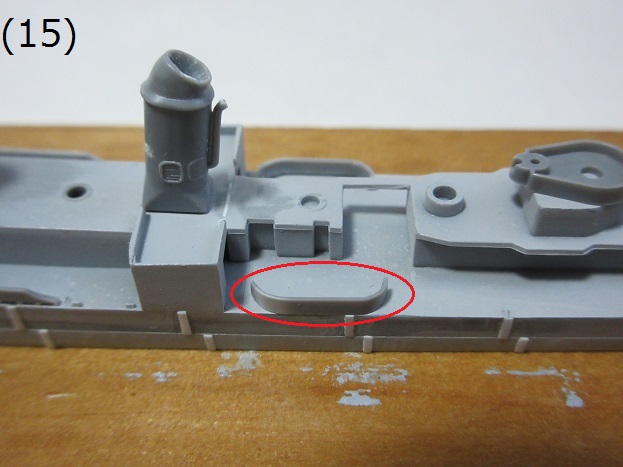

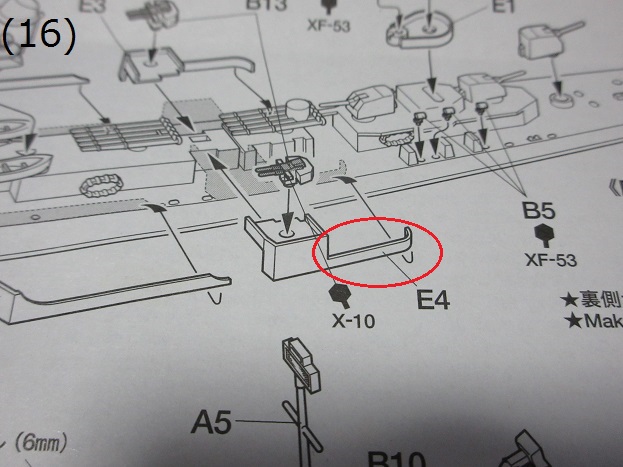

- (15)~(16) 第二煙突付近両舷の20mm単装機銃の波除け版はジョンストンではキットのもの((16)を参照)とは形状が異なります。波除け版の部分を切り取って加工しました((15)を参照)。

- (17) 加工した部品を仮組みしました。ジョンストンは完成するとだいたいこんな感じになります。

- (18) サミュエル・B・ロバーツ(ジョン・C・バトラー級)もサーフェーサーで段差を再現しました。(18)はサーフェーサーで段差を再現するためにマスキングした状態です。

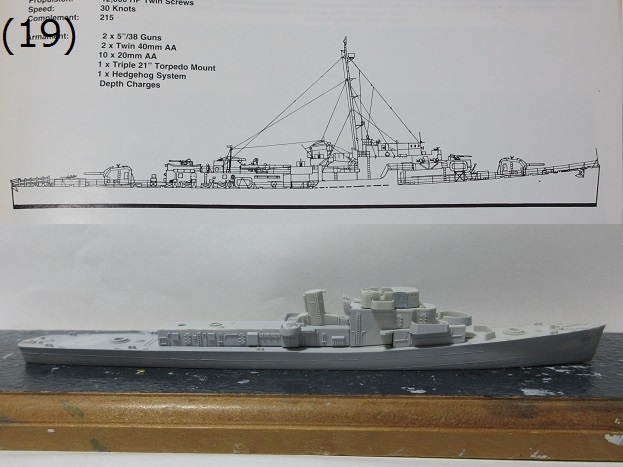

- (19) ジョン・C・バトラー級は今回初めて製作するタイプの軍艦です。(19)はキットを仮組した状態と「in Action」に掲載されている図面との比較です。上部構造物の高さがやや高すぎる印象です。以前PIT-ROADのバックレイ級を製作したことがあり、その時も艦橋の高さを低めたことがありました。PIT-ROADの護衛駆逐艦は上部構造物の高さが高すぎる傾向がある印象です。今回の製作では、上部構造物の高さの修正も行っていこうと思います。

次回も引き続き船体の工作を行います(2025/1/11)。

[Gallery一覧]