Casablanca class escort carrier (S-Model 1/700)

今回の製作記ではS-MODELの米護衛空母カサブランカ級のキットを製作します。

下写真のような段ボール箱に実物の写真が貼ってあるというガレージキットのような梱包ですがプラキットです。

S-Modelは清国の北洋艦隊に所属していた軍艦(定遠など)を1/700 洋上模型のプラキットで製品化しています。

以下がキットの内容物です。プラ部品のみでエッチングパーツやデカールは含まれていません。

ところで、S-Modelのカサブランカ級キットには、ファイブスターモデルからアップグレードセット(FS700077)が発売されています。内容は基本的に元のキットは船体の部品しか使用せず、甲板、甲板脇などの機銃座、艦橋全てエッチングパーツで置き換えるというすごいものです。ただ今回の製作では、まずはS-Modelのキット本体の実力を見てみようということでファイブスターモデルのアップグレードセットは使用しないで製作することにします。

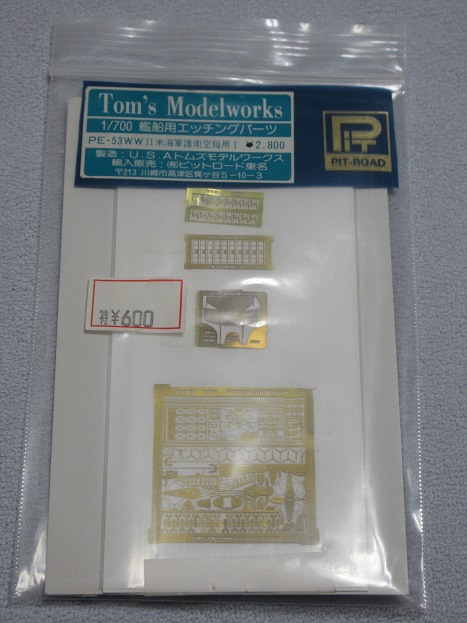

しかし、艦橋上のレーダーやトラスマストはエッチングパーツを使用した方が有効かと思いますので、今回の製作ではレオナルドETで安売りされていたTom's Modelworksのエッチングパーツを使用しようと思います。

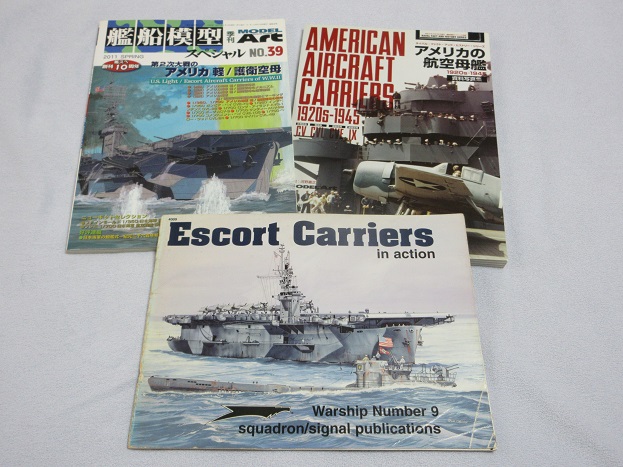

資料としては主に以下の書籍を参考にします。

今回の製作記では、サマール冲海戦で日本の戦艦大和を含む大艦隊と交戦して撃沈されたガンビア・ベイを製作します。

製作記(その12) - まとめ

S-Modelの1/700 米空母カサブランカ級(ガンビア・ベイ)がついに完成しました。

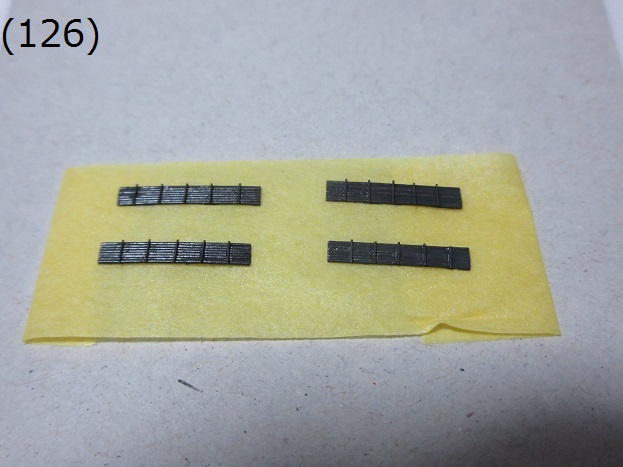

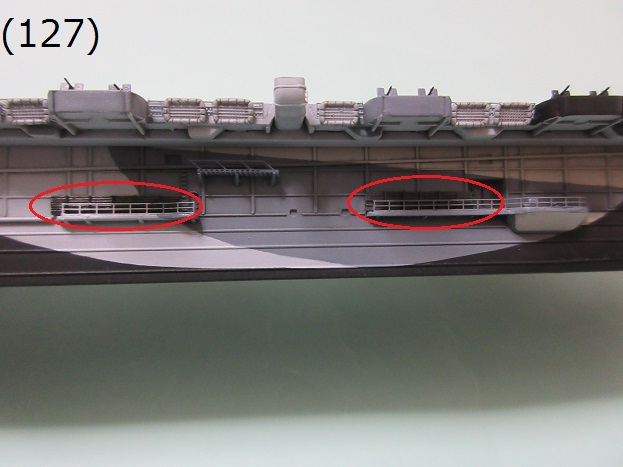

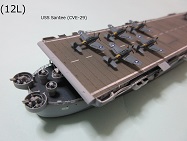

前回(その11)の状態から比較すると船体側面に装備されていたホースを追加しました。給油用のホースのようです。0.3mmのプラ棒(Plastruct MR-10)を並べてそれらしく製作しました。縦の細い棒は伸ばしランナーです((126)を参照)。(127)の赤丸は自作した給油用のホースを船体に取り付けた写真です。

以下の写真は完成したガンビア・ベイを左右の真横から撮影した写真です。結構複雑な四色迷彩で塗装が大変でした。

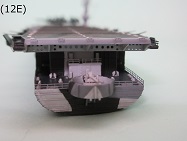

以下の写真は完成したガンビア・ベイの細部の写真です。プロペラを回したアベンジャー爆撃機が発艦準備中で、栗田艦隊の攻撃から退避しながら慌てて艦載機を発艦させようとしているガンビア・ベイを再現したつもりです。甲板は基本的にはタン一色にデッキブルーを薄くエアブラシ塗装して仕上げましたが、単調な塗装になってしまった印象です。デッキブルーを薄くエアブラシ塗装する前に、カタパルトやエレベーター周囲などの金属部分はグレーで塗り分けた方が、甲板の塗装にメリハリがついてよかったかなと思っています。今回の製作の反省点です。

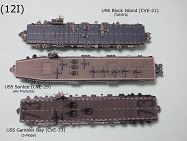

以下の写真はこれまで製作した護衛空母の完成品を並べた写真です。ブロック・アイランド(ボーグ級)はタミヤ(元ピットロード)のキットを組んだものです。サンティー(サンガモン級)は欧州海戦史の第37話トーチ作戦(2)で製作したもので、安芸製作所のガレージキットを使用しています。三隻を並べてみると右舷前方に設置された小さな艦橋やレーダーなどを装備するためのトラスマストなど基本的な設計は同じように見えます。

スコードロンの「Escort Carriers in action」では、「カサブランカ級は対空兵装が貧弱でその結果セント・ロー(CVE-63)、ビスマルク・シー(CVE-95)、オマニー・ベイ(CVE-79)など日本のカミカゼ攻撃で失われた艦が多くなった。」と書かれていますが、確かにカサブランカ級はボーグ級やサンガモン級と比較し飛行甲板前後の対空兵装が貧弱です。船体前後から突入してくる航空機の攻撃には弱かったのかもしれません。

久しぶりに以前製作したサンティーを持ち出してきました。自分で言うのもなんですが、艦載機とかエッチングパーツを使ってけっこう細かく作ってますね。あらためて写真を色々撮ってしまいました。

トーチ作戦時の艦載機に使用されていた黄色ふち付きの米国マークは、プラ丸棒で作ったハンコで黄色い円を塗ってその上に米国マークのデカールを貼って再現しました。結構面倒な作業だった記憶があります。以前作った作品を見ると、こんな工作今ではもうできないなと思うことがあるのですが、やはり歳なのでしょうか。

最後に製品の箱と並べて撮影したガンビア・ベイです。

以上、S-Modelの米護衛空母サブランカ級の製作記をまとめましたが、完成品を手にした感想としては「やっぱ、カサブランカ級護衛空母カッコイイな」の一言に尽きます。小さくて簡略に造られた空母ですが、逆に必要最低限の機能を持たせて量産のしやすさを考慮した設計に機能美を感じます。装甲騎兵ボトムズに通じるものがありますね。カサブランカ級、ださカッコイイです。

カサブランカ級にはサマール沖でカミカゼの体当たり攻撃で沈んだセント・ロー(CVE-63)とか、Uボート(U-505)を捕獲してお持ち帰りしたガダルカナル(CVE-60)とか作りたい艦が色々あるのですが、この入手の難しさではなかなか思うように作れないですね。艦橋上のトラスマストは自作するのが面倒なので、エッチングパーツ化は必須だと思います。日本ではカサブランカ級というと、ガンビア・ベイが有名ですが海外ではガダルカナルの方が有名ではないのかと思います。S-Modelの箱の写真もガダルカナルですし、スコードロンの「Escort Carriers in action」の表紙もガダルカナルです。

このキットはなかなかカサブランカ級のイメージをよく捉えているので、デカール(艦番号は最低限必要)やエッチングパーツ(トラスマスト、レーダー、甲板下の丸い穴が開いた補強材は最低限必要)を付属させて、もっと作りやすい普通の製品として入手しやすく販売してほしいものです(おわり)。(2024/12/27)

参考資料

Escort Carriers in action Warship Number 9 squadron/signal publications ISBN: 0-89747-356-6

世界の艦船 No.291(増刊第10集)「アメリカ航空母艦史」/ 海人社, ISBN: 4-905551-11-0

艦船模型スペシャル No.39 第2次大戦のアメリカ軽/護衛空母 2011 SPRING / モデルアート社

アメリカの航空母艦 資料写真集 1920s-1945 / モデルアート社

モデルアート2020年9月号 No.1044 日米軽/護衛空母建造のススメ

使用した主なアフターパーツ

Tom's Modelworks - WWII 米海軍護衛空母用 I (PE-53)

Flyhawk - 1/700 WWII USN AIR POWER I (FH700038)

Flyhawk - 1/700 WWII USN RADAR (FH700040)

Flyhawk - 1/700 WWII USN RAILING (FH700063)

Rainbow - Pulleys and Hooks (Rb7029)

Trumpeter - 1/700 TBF Avenger

ファインモールド - WWII 米海軍20mm対空機銃セット (AM-37)

ファインモールド - Nano Dread 1/700 ボフォース40mm連装機関砲 (WA17)

ファインモールド - Nano Dread 1/700 米海軍38口径5インチ単装砲(露天砲架型) (WA33)

製作記(その11)

今回は手すりや救命筏を船体に取り付けて作品の完成を目指します。

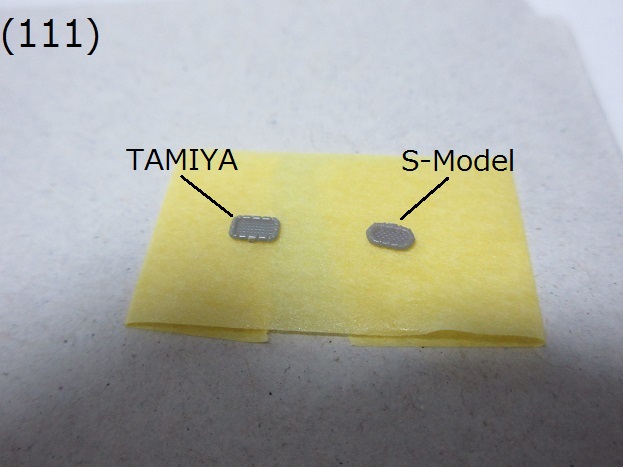

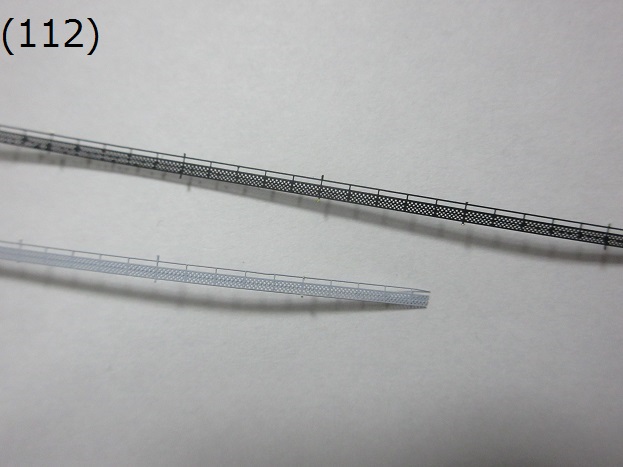

- (111)~(113) ガンビア・ベイに装備されていた救命筏は四角い形状のものでしたが、キットに付属している救命筏は丸い形状のものです。今回の製作ではタミヤの米戦艦ミズーリのキットに付属している救命筏の部品を使用しました((111)を参照)。救命筏の取り付け方法ですが、実物の写真を見ると救命筏は斜めに取り付けられた手すりに取り付けられていたようです。手すりの下段に板状のものが貼られていてその板状の上に救命筏が取り付けられていたように見えます。詳細は手持ちの資料ではよく分からなかったので、

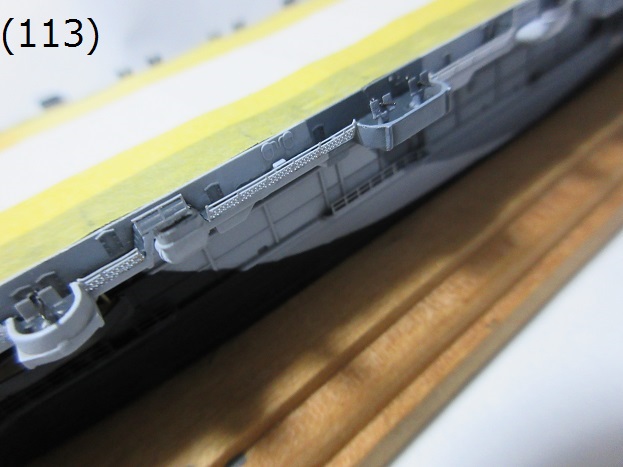

作例では救命筏を取り付ける手すりは下段がネットになっているもの((112)参照)を使用し、手すりを斜めに取り付けて((113)参照)ネットになっている部分に救命筏を接着しました。

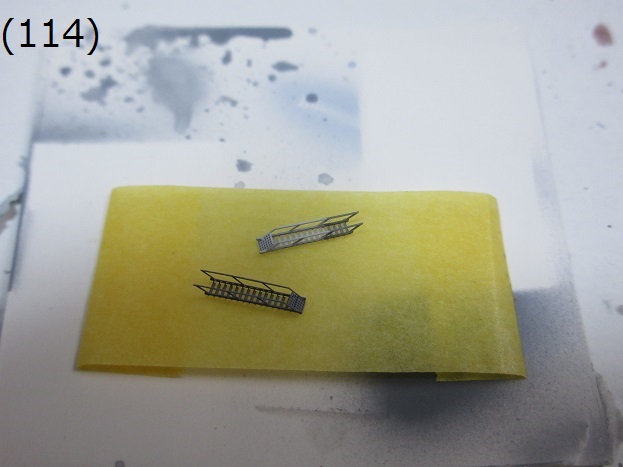

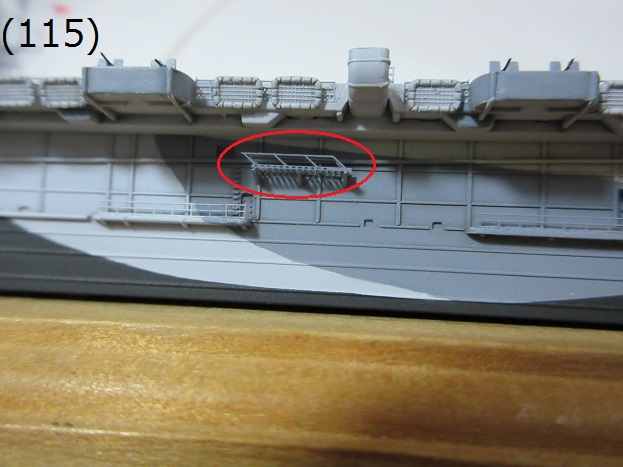

- (114)~(115) 船体側面には舷梯が装備されていたようです。舷梯は手持ちの適当なエッチングパーツを流用しました((114)を参照)。1mm幅、0.25mm厚のプラ板(evergreen 102)から切り取った三角の部品を船体に接着し、その上に舷梯を瞬間接着剤で接着しました((115)の赤丸中)。

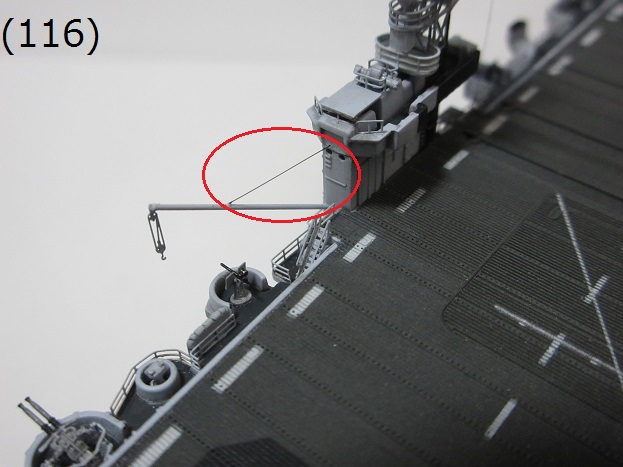

- (116) 艦橋前に0.4㎜真鍮線やエッチングパーツなどで自作したクレーンを取り付けました。私は張り線は通常メタルリギング0.06号(直径0.047mm)を使用するのですが、クレーンのワイヤー((116)の赤丸中)にはより太いメタルリギング0.15号(直径0.07mm)を使用しました。

- (117) 航空機甲板左舷後部にある着艦誘導員の誘導台周辺には省略されている箇所があったので、0.3mmプラ板などで自作しました((117)の赤丸中)。

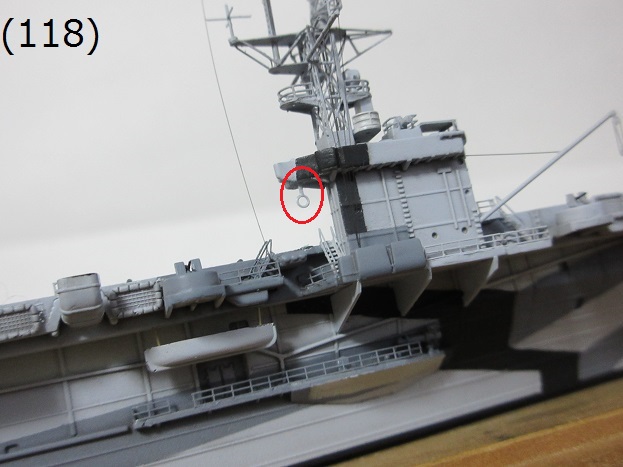

- (118) 取り付けスペースが無かったのか、艦橋後部に逆さまに取り付けられていたループアンテナを再現しました((118)の赤丸中)。ループアンテナも手持ちの適当なエッチングパーツを流用しました。この逆さまに取り付けられていたループアンテナを見ると、いかにこの小さな艦橋にありとあらゆる装備が所狭しと装備されていたかを実感します。

- (119)~(11A) けっこう追加工作が多かったですが、カサブランカ級護衛空母ガンビア・ベイがついに完成です。

次回は米護衛空母ガンビア・ベイの製作記をまとめます(2024/12/21)。

製作記(その10)

今回は艦橋に取り付けるクレーンやトラスマストの工作を行います。

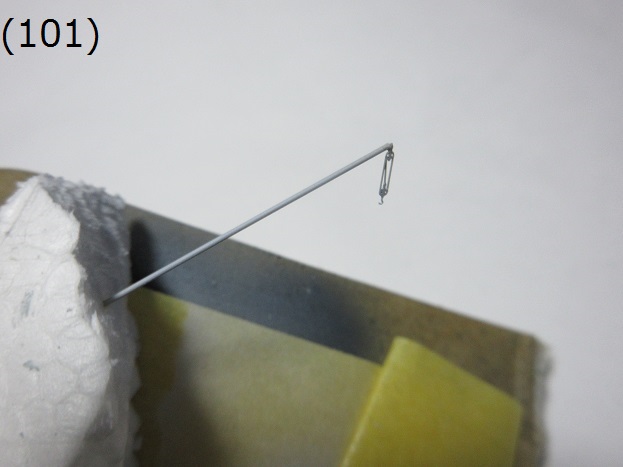

- (101) 艦橋前面に装備されていたクレーンを0.4㎜真鍮線とエッチングパーツのフック(Rainbow Model Pulleys and Hooks (Rb7029)の部品)を使用し自作しました。

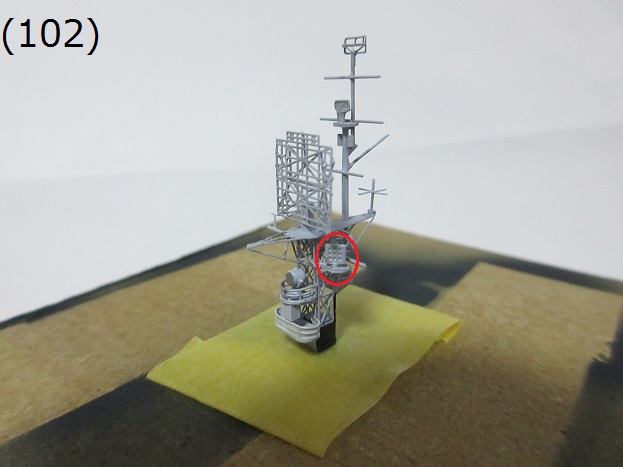

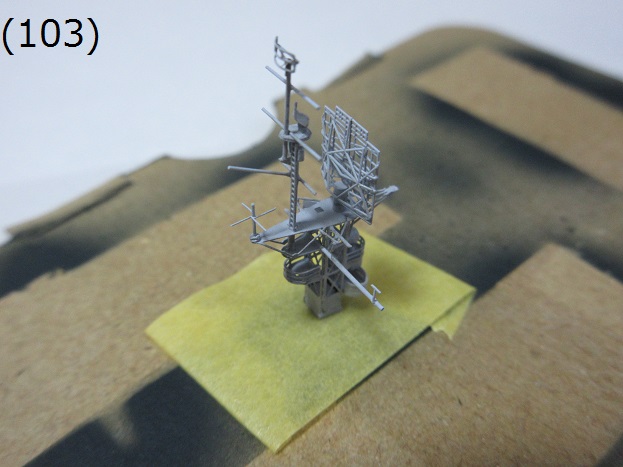

- (102)~(103) 艦橋上のトラスマストも塗装し細部の工作を行いました。塗装は実物の写真を参考にし、全体をライトグレー(5-L)で塗装し、左舷側の一部だけダルブラック(BK)で塗装しました。スピーカー((102)の赤丸中)はドイツ駆逐艦(タミヤ)の救命筏の部品を加工し自作しました。探照灯は完成後初期の迷彩塗装を施していない時期の実物写真によると仕様通りマスト前後に取り付けられていたようですが、迷彩塗装を施した時期の実物写真をみると後部の探照灯が取り付けられていなかったように見えます。作例では前部の探照灯のみ取り付けました。探照灯はファインモールドの部品を使用したかったのですが、適当な大きさのものが無かったのでキット付属の部品を使用しました。

次回は手すりや救命筏を船体に取り付けて作品の完成を目指します(2024/12/14)。

製作記(その9)

今回は兵装類などの細かい部品を塗装し船体に取り付けていきます。また、艦載機を製作します。

- (91) 兵装類などの細かい部品を塗装しました。40㎜連装機関砲など細かい部品があるので基本はエアブラシ塗装し、塗装後にタミヤのエナメル系塗料で軽く墨入れしてから組み立てました。

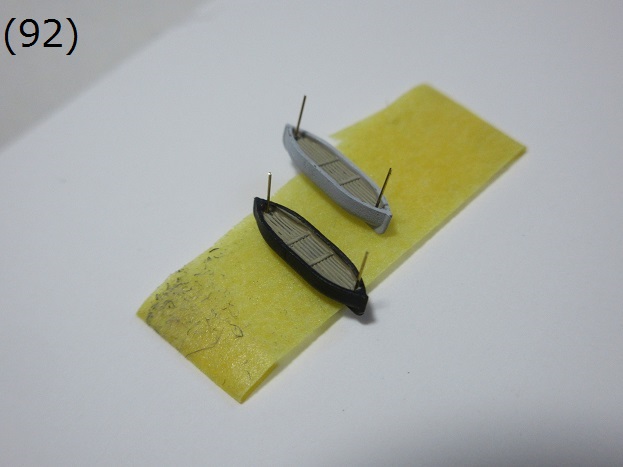

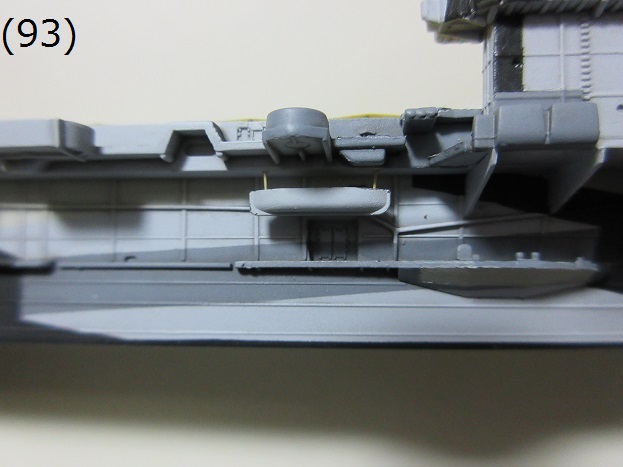

- (92)~(93) 艦載艇はスポンソンの下にぶら下げられていました。艦載艇に0.3mmドリルで取り付け穴を開けて0.2mm真鍮線を(92)のように艦載艇に瞬間接着剤で接着しました。

(93)のようにスポンソンの下にも0.3mmドリルで取り付け穴を開けて艦載艇をスポンソンの下に取り付けました。

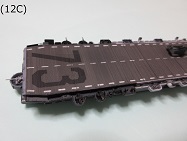

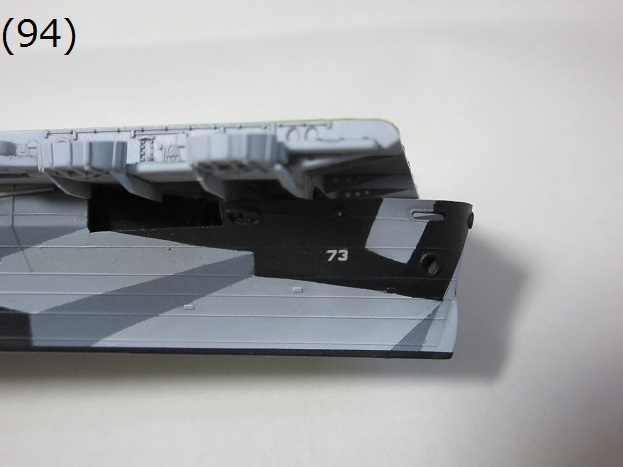

- (94)~(95) ガンビア・ベイの船体艦首に書かれていた艦番号は左舷が黒文字で右舷が白文字になっていました。適当な大きさで白黒両方の数字があるデカールとしては、タミヤのボーグ級米護衛空母のキットに含まれているデカールがあります。ただ、残念なことに「3」のデカールは含まれているのですが、「7」のデカールは含まれていません。今回の製作では右舷の白文字はピットロードの米駆逐艦の艦番号用デカールを使用し((94)を参照)、左舷の黒文字は「3」のみタミヤのボーグ級のデカールを使用し「7」は手書きしました((95)を参照)。艦尾には艦番号が書かれていなかったようです。

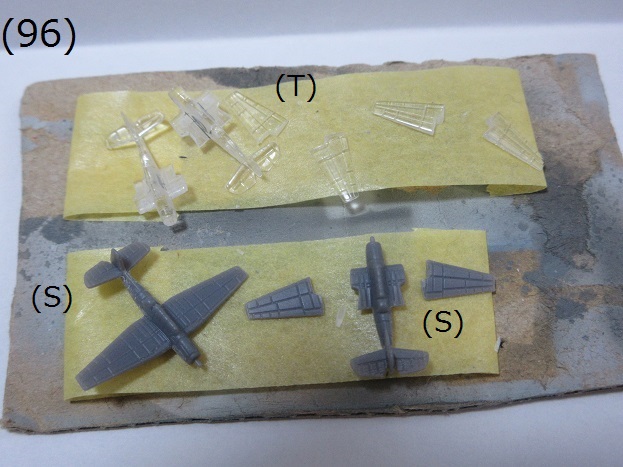

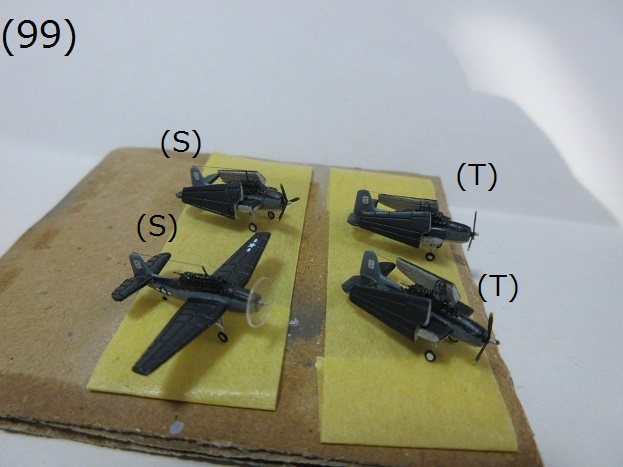

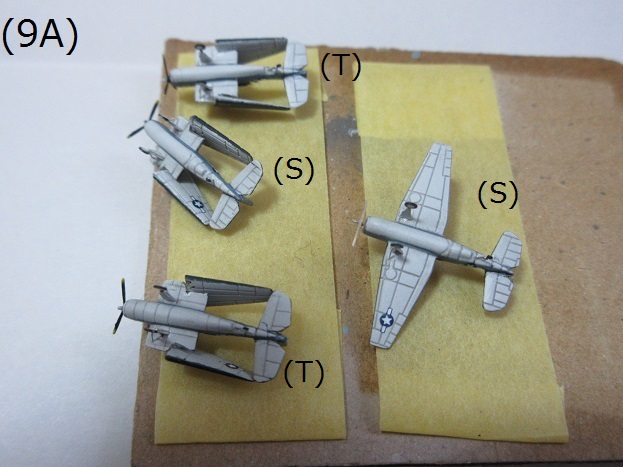

- (96)~(9A) 艦載機はアベンジャーを4機作りました。手持ちのアベンジャー用のエッチングパーツ(フライホーク)が4機分しか無かったので4機製作しました。キットにはアベンジャーは2機(翼折りたたみ有り無し各一機)しか含まれていないので、もう2機はトランぺッターのキット((97)参照)を使用しました。(96)の透明部品がトランぺッターのキットで灰色成型色の部品がカサブランカ級のキットに付属しているものです。(96)、(99)、(9A)ではS-Modelの部品には(S)、トランペッターの部品には(T)をマークしています。(98)はエッチングパーツの風防を接着してからネービーブルーをエアブラシ塗装した状態です。(99)~(9A)は完成した艦載機です。国籍マークは適当な手持ちのデカールを使用しました。風防、脚、プロペラはフライホークのエッチングパーツを使用しました。ガンビア・ベイの艦載機は尾翼に「B」の文字が書かれていたようなのですが、適当な大きさの「B」のデカールが無かったのでピットロードの米駆逐艦の艦番号「8」のデカールを使用しました。「B」に見えるでしょうか。翼を広げたS-Modelのアベンジャーはプロペラを回転している状態にしました。

機体の色は適当な手持ちの塗料を使用しました。下面色は今回ガンビア・ベイの迷彩塗装用に調合したペールグレーをそのまま使用しました。中間色である薄い青は以前オーシャングレーとして使用していた色(PIT-ROADカラーの16番(オーシャングレー)にクレオスの35番(明灰白色)を混ぜた色)を使用しました。上面色はクレオスの14番(ネービーブルー)を使用しました。

次回も継続して兵装類などの細かい部品を船体に取り付けていきます(2024/11/30)。

製作記(その8)

今回は船体や甲板を軽く墨入れして船体や甲板の塗装を整え、船体と甲板を接着します。

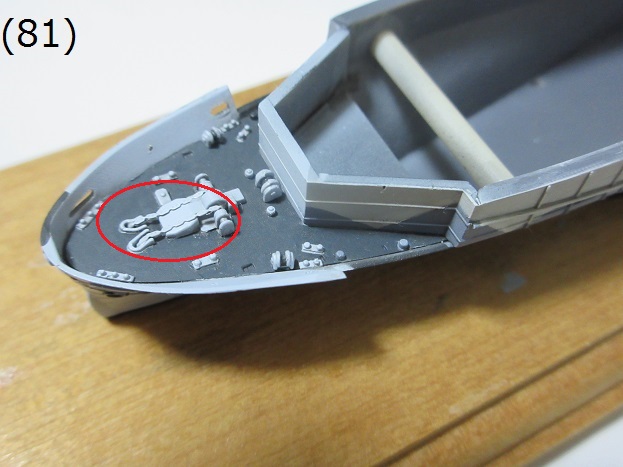

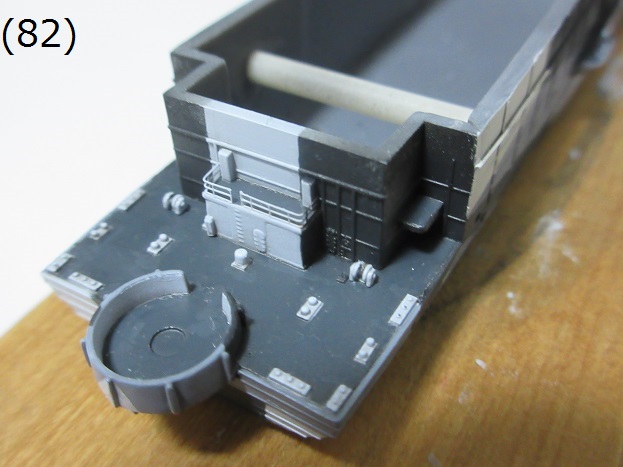

- (81)~(82) 船体と甲板を接着する前に、艦首と艦尾の工作を行いました。艦首のアンカーチェーンは適当なエッチングパーツを使用しました((81)の赤丸中)。

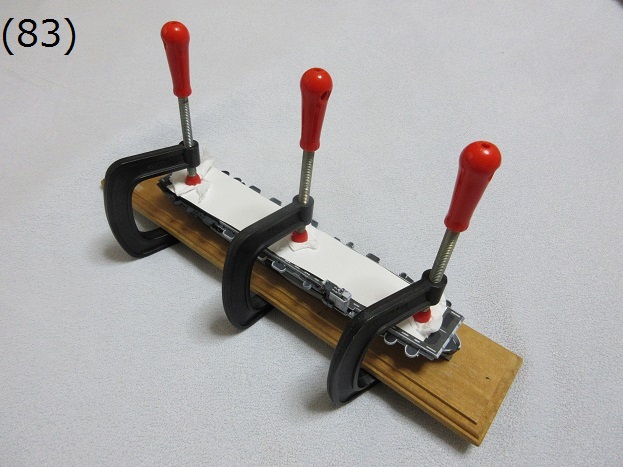

- (83) 船体や甲板を軽く墨入れして船体や甲板の塗装を整えてから、甲板を船体に接着している状態です。甲板を傷めないために万力の甲板接触部分はティッシュや紙をかませました。

- (84)~(85) 甲板を船体に接着した状態です。細かい兵装類の取り付けはまだですが完成するとだいたいこんな感じになります。

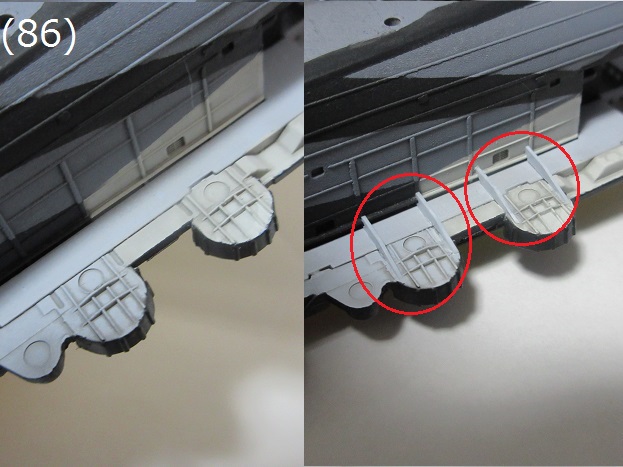

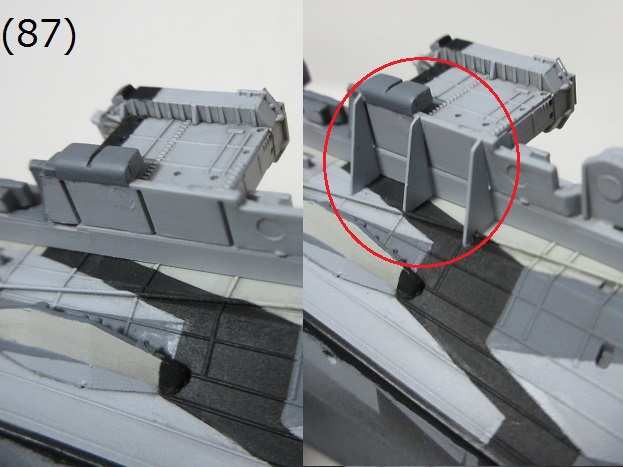

- (86)~(87) 甲板を船体に接着してから、0.3mmのプラ板で自作したスポンソンや艦橋の補強材((86)~(87)の赤丸中)を接着しました。

次回は兵装類などの細かい部品を塗装し船体に取り付けていきます(2024/11/23)。

製作記(その7)

今回は船体の迷彩塗装を行います。

次回は船体や甲板を軽く墨入れして船体や甲板の塗装を整えます。また、兵装類などの細かい部品を塗装し船体に取り付けていきます(2024/11/9)。

製作記(その6)

今回は甲板両舷の機銃座(スポンソン)の部品を工作します。

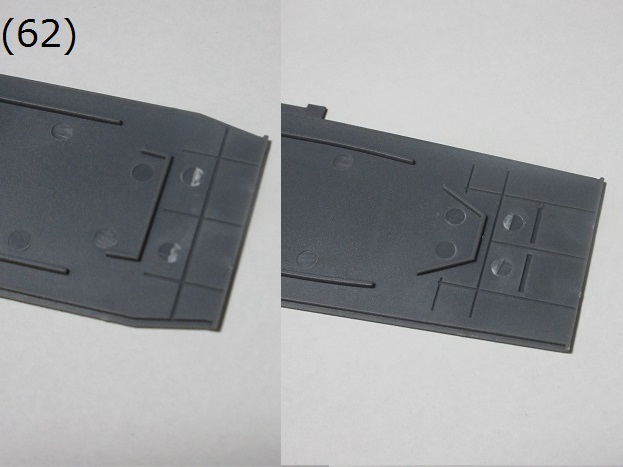

- (61)~(62) カサブランカ級のキットでは甲板両舷の機銃座の部品は(61)で示すように、出入口のついた側面の部品((61)の赤丸中)とスポンソンの部品((61)の青丸中)から成っています。出入口のついた側面の部品を甲板に取り付け、更に側面の部品にスポンソンの部品を取り付けるようになっています。左舷のスポンソンは一つの部品になっていて、なかなか大胆なパーツ構成になっています。一方(62)は甲板の裏側です(左が後部で右が前部)。このキットでは甲板裏の補強材を取り付ける溝はモールドされているのですが、補強材の部品は省略されています。今回の製作では、プラ板で補強材を追加工作します。

船体の塗装をするにあたって、

側面やスポンソンの部品を甲板に取り付けてから塗装した方がいいのか、それとも塗装してからこれらの部品を甲板に取り付けた方がいいのか悩みました。結論としては、今回自作する甲板裏の補強材にはスポンソンまでかかっているものがあるので、前者の方法を採ることにしました。

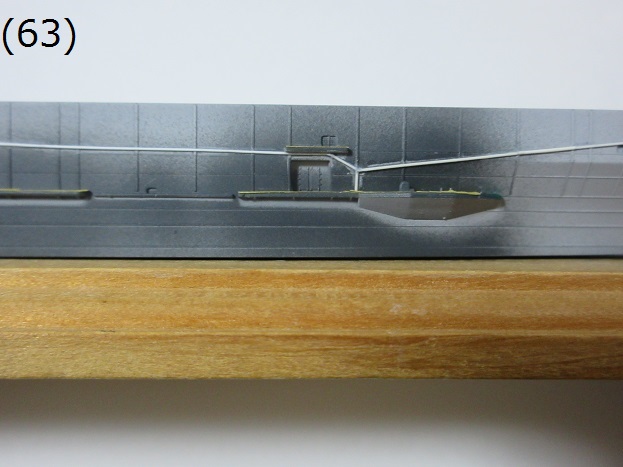

- (63) 船体側面の格子状のモールドはやや大げさな印象ですが今回の製作ではそのままにしておきました。一方、ガソリンパイプのモールドは控えめ過ぎなので0.3mmのプラ棒(Plastruct MR-10)で再現しなおしました((63)の白い線状の部分)。

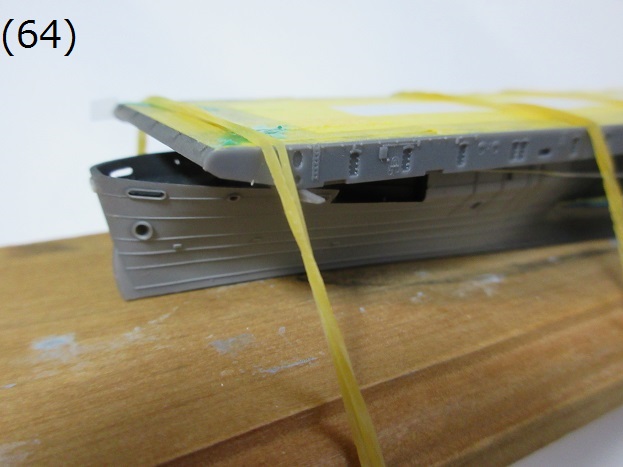

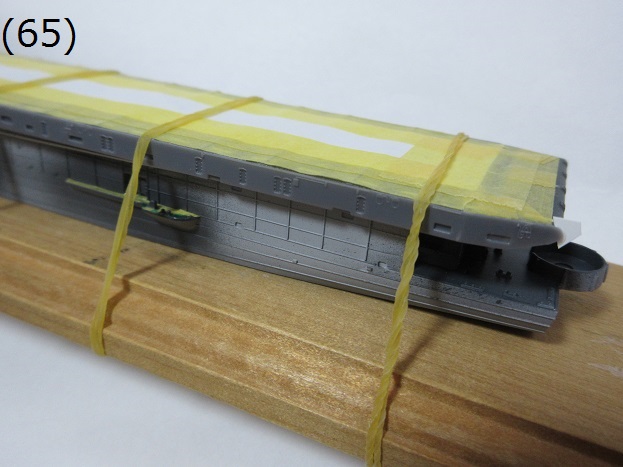

- (64)~(65) 出入口のついた側面の部品を甲板に接着する際は、船体に正確にはまるように甲板を船体に輪ゴムで固定して接着しました。(その3)で苦労して塗装した甲板を傷めないように、甲板は既にマスキングしています。

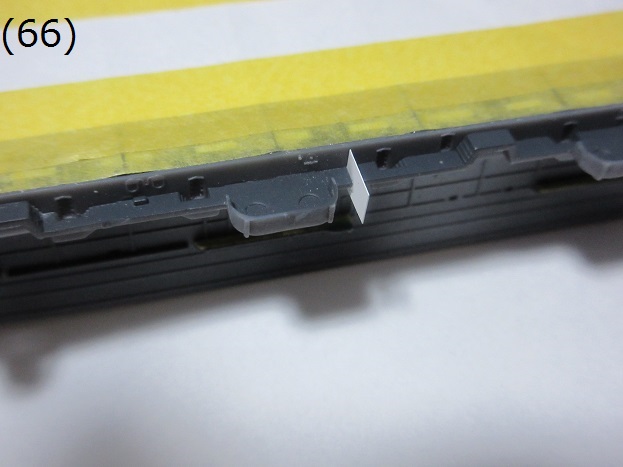

- (66) 一部品になっている左舷のスポンソンは長すぎて接着しづらかったので、中間で分割して接着しました。(66)は接着後、合わせ目を消すために隙間にプラ板を入れているところです。

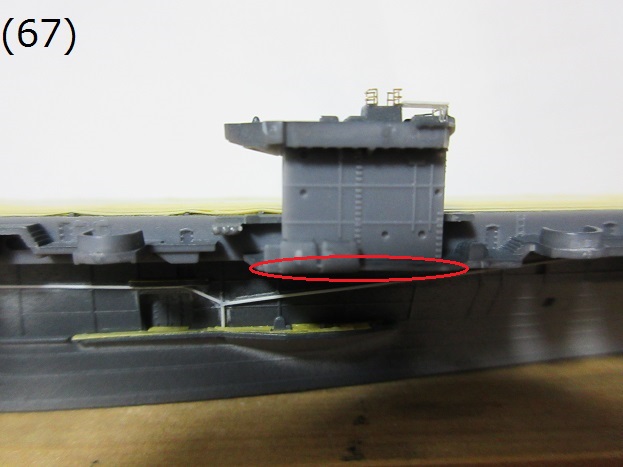

- (67) 艦橋も塗装前に甲板の部品に接着しました。スポンソンの部品の艦橋を接着する部分((67)の赤丸中)が平らでなく少し歪んでいたので、後で艦橋を接着すると艦橋とスポンソンの間に隙間があいてしまうかもしれないと思ったためです。隙間があかないように艦橋とスポンソンを接着してからスポンソンを甲板の部品に接着しました。

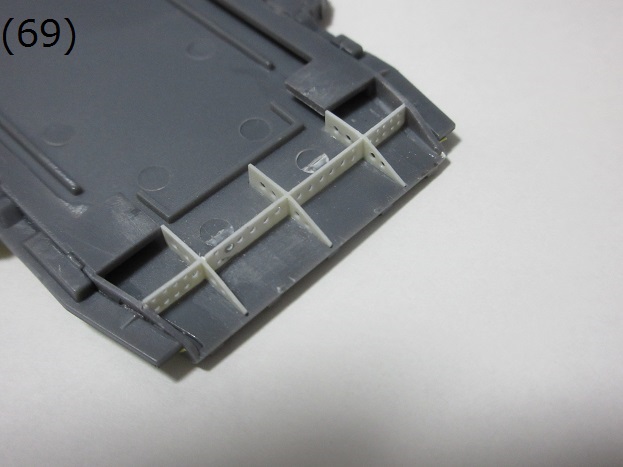

- (68)~(69) 甲板下の補強材を0.3mmプラ板で自作しました。(68)が前部で(69)が後部です。(68)を見ると補強材の一部がスポンソンの部分までかかっていることが分かります。補強材を自作する時はやはりスポンソンも甲板に接着されていないと、製作がかなり難しいと思います。補強材に開けられている重量軽減のための丸い穴の開き方はけっこう複雑です。(69)では大きい穴は0.8mmのドリルで穴を開け、小さい穴は0.6mmのドリルで穴を開けました。

- (6A) 5インチ単装砲のスポンソンにも補強材を取り付ける溝がモールドされています。補強材を0.3mmプラ板で自作しました。

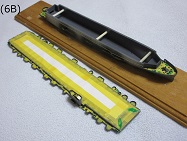

- (6B) 甲板にスポンソンや艦橋の部品を取り付け、甲板のマスキングも完了した状態です。

- (6C)~(6D) (その5)で製作したトラスマストをマスキングテープで艦橋に仮止めしてみました。完成するとだいたいこんなかんじになります。

甲板のマスキングも完了したので、次回は船体の迷彩塗装を行います(2024/10/25)。

製作記(その5)

今回は艦橋の工作を行います。

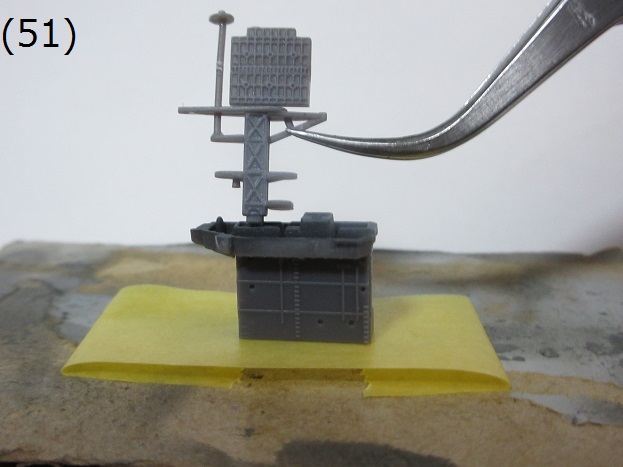

- (51) カサブランカ級護衛空母の艦橋は大きなレーダーを装備したトラスマストが特徴です。キットではトラスマストがプラ部品で再現されていますが、かなり実感に欠ける部品です。このキットの製作ではトラスマストの仕上がりが完成品の印象を大きく左右します。今回の製作ではトラスマストをTom's Modelworksのエッチングパーツを使用しディティールアップします。

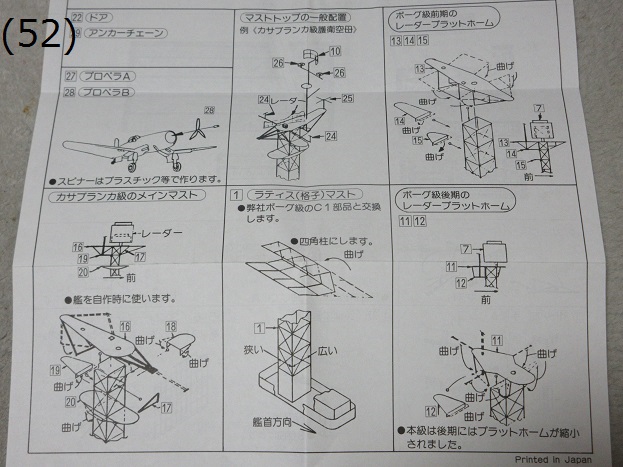

- (52) Tom's Modelworksの護衛空母用のエッチングパーツは基本的にはボーグ級用のパーツですが、カサブランカ級にも使用できるとしています。厳密にいうとカサブランカ級のトラスマストはボーグ級のトラスマストと同じではないのですが、今回は細かい部分は目をつぶりTom's Modelworksのエッチングパーツをトラスマストのベースとして使用します。

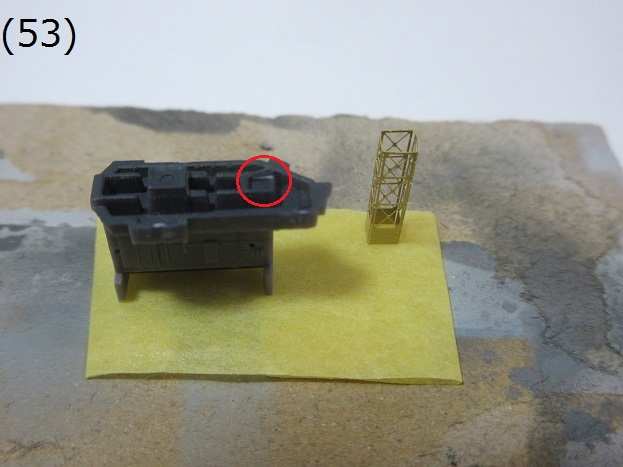

- (53)~(54) Tom's ModelworksのエッチングパーツはS-Modelのカサブランカ級キット用に作られたものではないので、何も加工せずにエッチングパーツのトラスマストを使用できるわけではありません。色々検討した結果、エッチングパーツのトラスマストを取り付けるため、取り付け部分の艦橋の構造物を削り取りました((53)の赤丸中)。(54)は構造物を削り取ったあとの状態です。

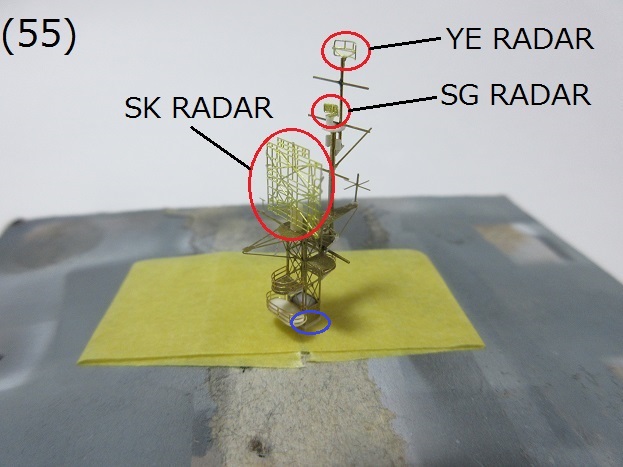

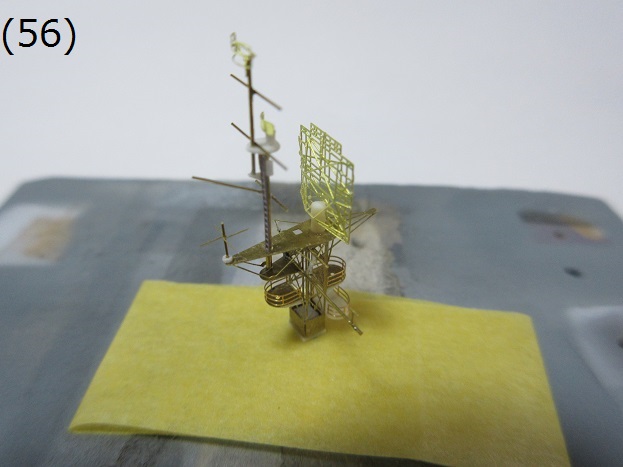

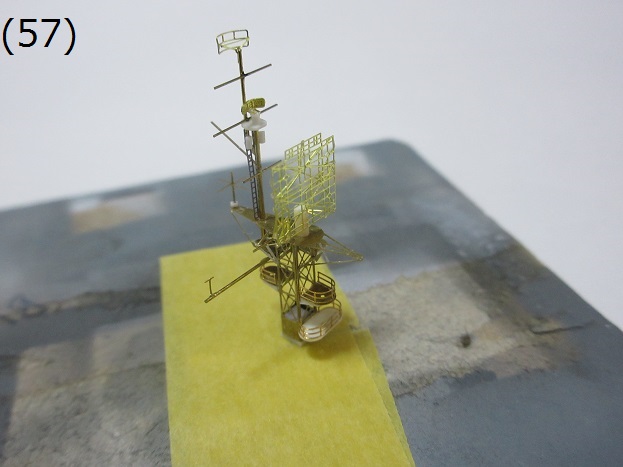

- (55)~(57) Tom's Modelworksのエッチングパーツを利用し工作したトラスマストです。Tom's Modelworksのエッチングパーツだけでなく真鍮線やプラ材も利用しています。高さが足りなかったので0.5mmプラ板の下駄を履かせました((55)の青丸中)。SK、YEレーダー((55)を参照)はTom's Modelworksのエッチングパーツに付属していたものが組み立てずらかったためフライホークの部品(FH700040)を使用しています。SGレーダーはTom's Modelworksのエッチングパーツに付属していなかったので、フライホークの部品を使用しました。

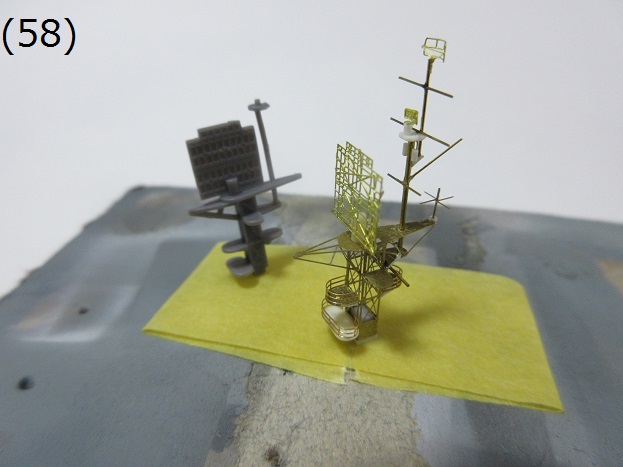

- (58) Tom's Modelworksのエッチングパーツを利用しティティールアップしたトラスマストと、キット付属のプラ部品との比較です。インディペンデンス級軽空母や米護衛空母全般に言えることなのですが、とにかくこの艦橋上のトラスマストにレーダー類の電子機器を全部詰め込んだ印象があります。それだけに、かなり複雑な構造をしています。幸いにして、カサブランカ級護衛空母の写真は多数残されているので、ネットで見つけた写真を参考にディティールアップしました。

カサブランカ級護衛空母はこのトラスマストがかなりの「見せ場」になるので苦労してでもディティールアップしたい部分です。

次回は甲板両舷の機銃座の部品を工作します(2024/10/18)。

製作記(その4)

今回は兵装類の工作を行います。

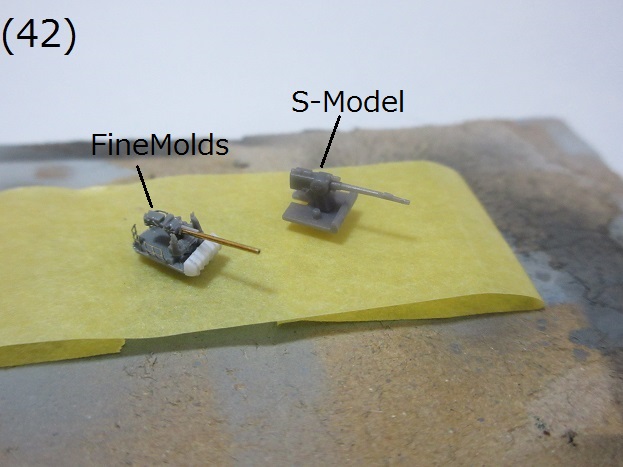

- (41) ボフォース40mm連装機関砲と5インチ単装砲はファインモールドのアフターパーツを使用しました。

- (42) 5インチ単装砲はファインモールドの部品を使用し砲身を0.4mmの真鍮パイプで置き換え、適当なエッチングパーツを使用し手すりを追加しました。(42)はS-Modelの部品とファインモールドのアフターパーツをディティールアップした部品との比較です。

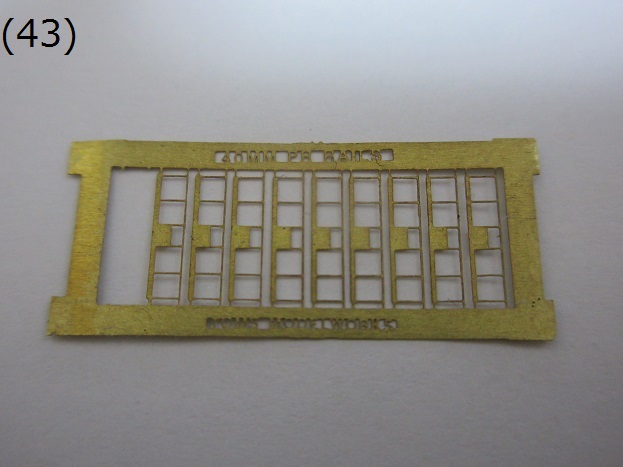

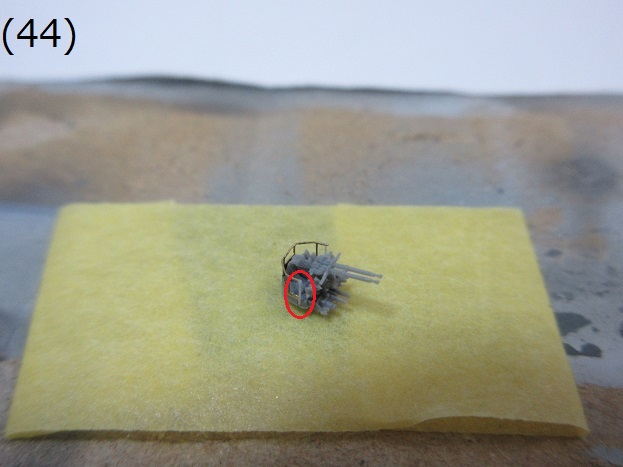

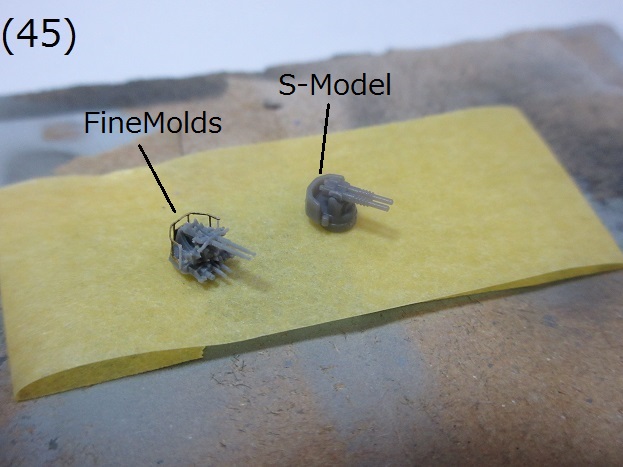

- (43)~(45) Tom's Modelworksのエッチングパーツにはボフォース40mm連装機関砲の手すりの部品((43)を参照)が含まれていたので使用しました。

ただ、FineMoldsのパーツ用に作られたものではないので、サイズが合いませんでした。

長さがやや長すぎたので途中でカットし伸ばしランナーで支柱を再現しました((44)の赤丸中)。(45)はS-Modelの部品とファインモールドのアフターパーツをディティールアップした部品との比較です。

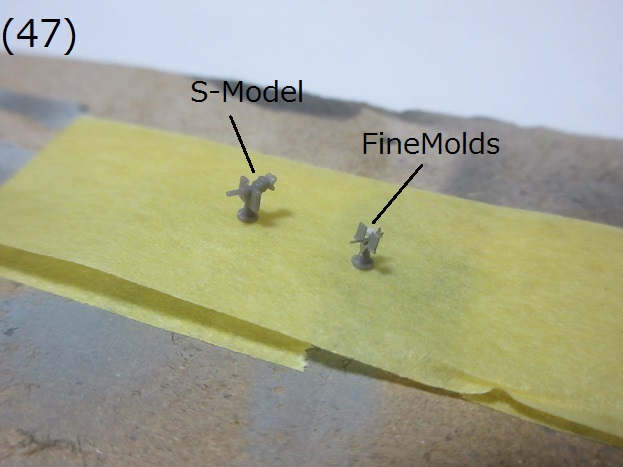

- (46)~(47) 20mm単装機銃のディティールアップにはやや古いアフターパーツですがファインモールドのエッチングパーツ((46)を参照)を使用しました。台座はキットの部品を使用し銃身と盾はファインモールドのエッチングパーツを使用しました。マガジンは0.5㎜のプラ棒を輪切りにしたものを使用しました。(47)はS-Modelの部品とファインモールドのエッチングパーツでディティールアップした部品との比較です。

- (48) 量産した兵装類の部品です。ボフォース40mm連装機関砲は平面部分をデッキブルーに塗装することも考慮し、銃身は塗装後に取り付けることにしました。また、20mm単装機銃は銃身を黒鉄色(クレオスカラーの28番)で筆塗りすることも考慮し、盾は銃身塗装後に取り付けることにしました。

次回は艦橋の工作を行います(2024/9/28)。

製作記(その3)

今回は甲板の塗装を行います。

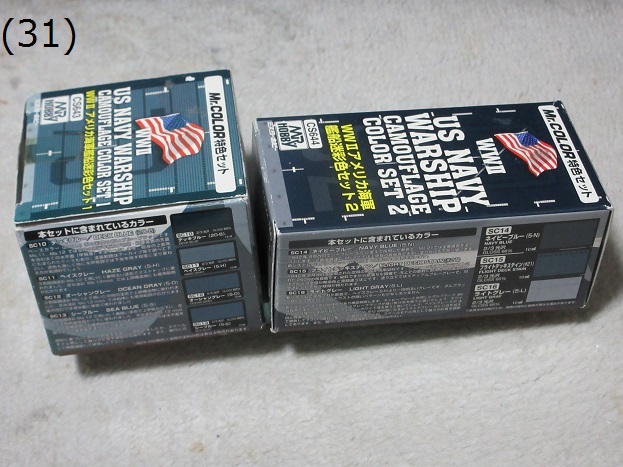

- (31) 塗料は「Mr.COLOR特色セット」の「WWⅡアメリカ海軍艦船迷彩色セット1、2」を使用します。

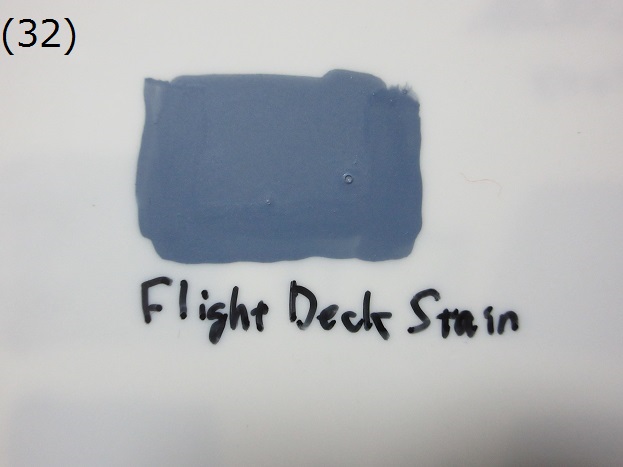

- (32)~(33) ガンビア・ベイの甲板は「WWⅡアメリカ海軍艦船迷彩色セット2」に含まれているフライトデッキステイン((32)はセット2のフライトデッキステインの塗料をプラ板に塗装したもの)で塗装されていたらしいです。確かに第二次大戦中の護衛空母のカラー写真で(32)のような色で塗装された航空機甲板を見たことはあります。ただ、セット2に含まれている実際の塗料の色は箱で示された色よりもかなりライトブルーっぽい色に感じました。

今回の製作では自分の好みから、タン(44番)に明灰白色(35番)を若干混ぜた色で航空機甲板全体をエアブラシ塗装してから、「Mr.COLOR特色セット」のデッキブルーを濃淡があるように薄くエアブラシ塗装して仕上げました((33)を参照)。

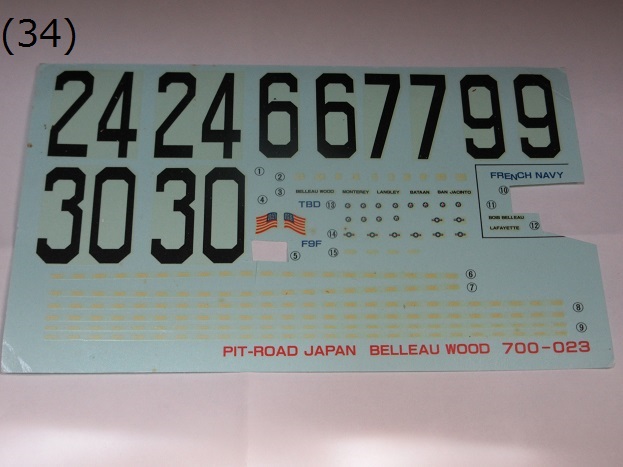

- (34)~(38) 航空機甲板上の艦番号の塗装です。やや大きいかと思いましたがピットロードのインディペンデンス級軽空母のデカールを型紙として使用しました((34)を参照)。軽空母の艦番号のデカールなので護衛空母には大きすぎるかと思いましたが、使用してみると意外と適当な大きさでした。(35)は型紙としてデカールから切り出した数字を使用しマスキングをしているところです。(36)がマスキングが完了した状態です。(37)は艦番号の黒をエアブラシ塗装しているところです。黒は艶消し黒(33番)ではなく、いつもダルブラックとして使用している艶消し黒(33番)とブラックグレー(116番)を約1:1に混ぜた色を使用しました。(38)はエアブラシ塗装しマスキングを外した状態です。

- (39)~(3B) 航空機甲板上の白線の塗装です。白線はネットで見つけたハセガワの1/350 ガンビア・ベイの作例を参考にしました。(39)は白線を塗装するためマスキングした状態です。(3A)は白線をエアブラシ塗装している写真です。点線を塗装後に前部エレベーター周りのマスキングだけ剥がして、エレベーターの横線をマスキングして塗装している状態です。白は艶消し白(62番)ではなく、艶消し白(62番)に明灰白色(35番)を若干混ぜた色を使用しました。(3B)は塗装後にマスキングを外した状態です。

- (3C) 航空機甲板以外の甲板もデッキブルーでエアブラシ塗装しました。

次回は兵装類の工作を行います(2024/9/20)。

製作記(その2)

今回は船体の部品を組み立てます。

次回は甲板の塗装を行います(2024/9/14)。

製作記(その1)

まずはキットの部品を見てみます。

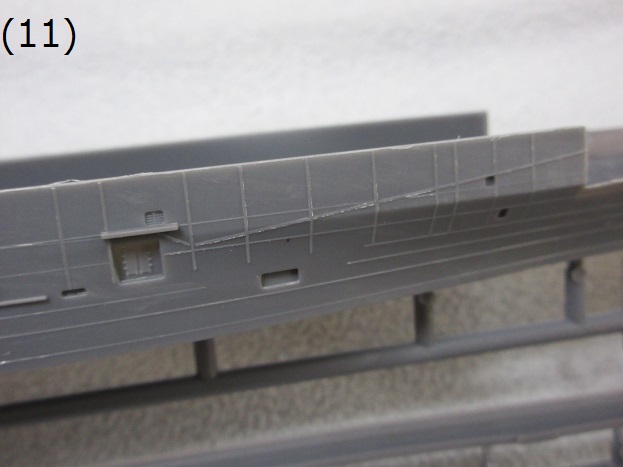

- (11)

船体の部品です。軽く見た感じでは船体表面はけっこう荒い仕上がりのように見えます。私はプラキットの場合モールドをつぶしたくないのでサーフェーサー塗装しないのですが、この船体はサーフェーサー塗装して船体表面の状態を確認したほうがいいように思えます。

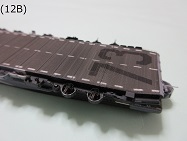

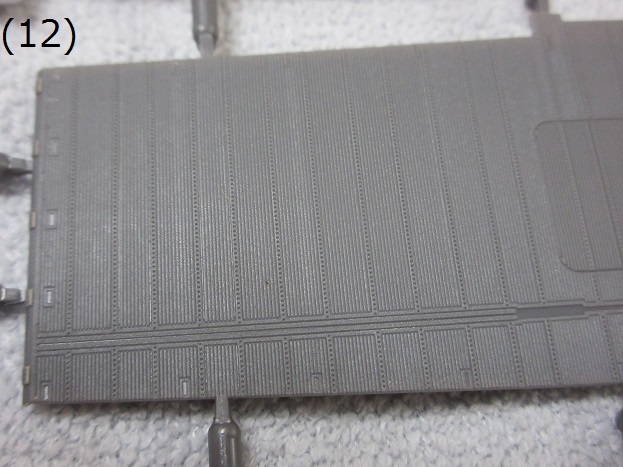

- (12)

甲板の部品です。甲板のモールドは非常に精緻です。

- (13)~(15) (13)~(14)は本キットの武装パーツです。武装パーツはタミヤの米護衛空母ボーグ級の部品((15)参照)をかなり参考にしているように見えます。

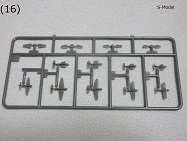

- (16)~(17) (16)は本キットの艦載機パーツです。艦載機パーツはタミヤの米護衛空母ボーグ級の部品((17)参照)とは異なっています。表面のモールドもS-Modelのパーツはタミヤのパーツとは異なっています。S-Modelの艦載機パーツにはアベンジャー、ヘルダイバー、ヘルキャット、コルセアが各二機(翼折りたたみ有り無し各一機)、ドーントレスが一機付属しています。

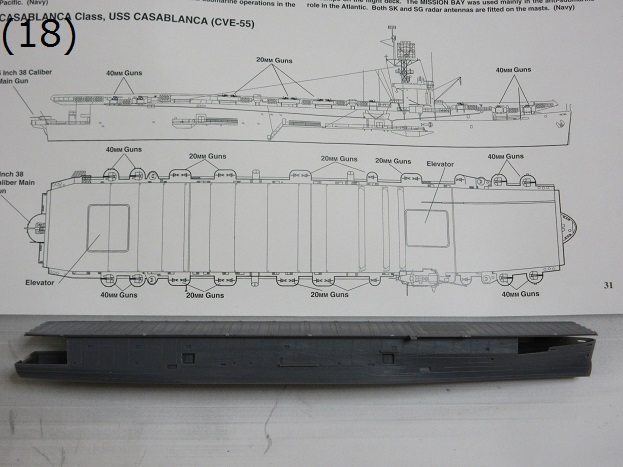

- (18)

In Actionに掲載されていた図面とキットの主要な部品を並べてみました。キットの寸法を調べましたが一応寸法的には正しいようです。

このキットは数年前に模型雑誌で見て気になっていたのですがようやく入手できたというかんじです。次回からはいよいよキットの組み立てを開始します(2024/8/31)。

[Gallery一覧]