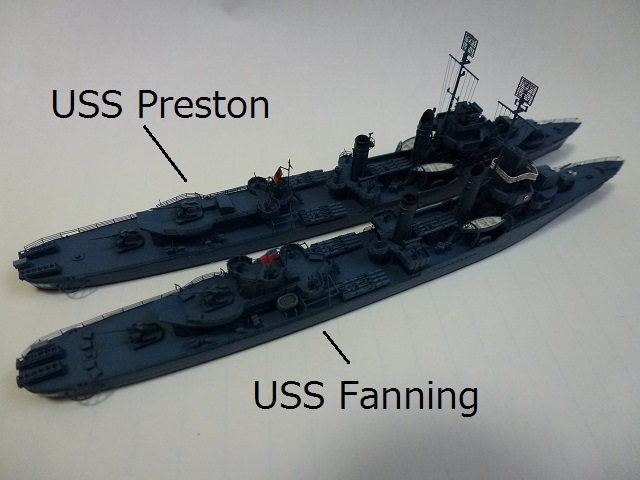

Mahan class destroyers (Midship models 1/700)

USS Preston (DD-379) 1942 and USS Fanning (DD-385) 1942

|

今となってはかなり入手困難となってしまったキットを使用するのは恐縮ですが、

ミッドシップモデルズのマハン級の製作記です。

ミッドシップモデルズはプラキットの第一弾としてマッコール/クレイブン級のキットを発売しましたが、

このホームページでも取り扱ったようにかなりの難ありキットでした。

第二弾として発売したマハン級も優れたキットではありませんが、

マッコール/クレイブン級のキットと比較して格段の進歩があります。

マッコール/クレイブン級では発売された4隻が全て同じパーツ構成でしたが、

マハン級では四艦四様になっていてキットによっては追加パーツも含まれています。

以下、マハン級の製品を示します:

|

|

|

ボックスアート |

製品名 |

説明 |

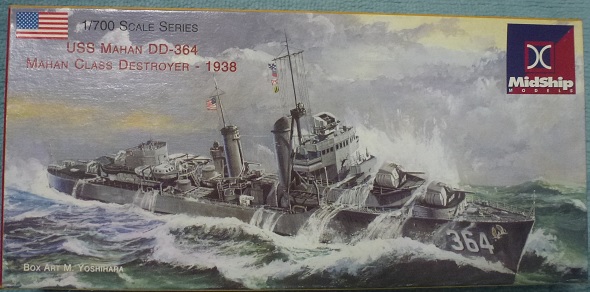

| 07 |

|

マハン DD-364 1938 |

戦前(1938年)のマハンを模型化したものです。追加パーツとして大型のマストや艦載艇の部品が入っています。

|

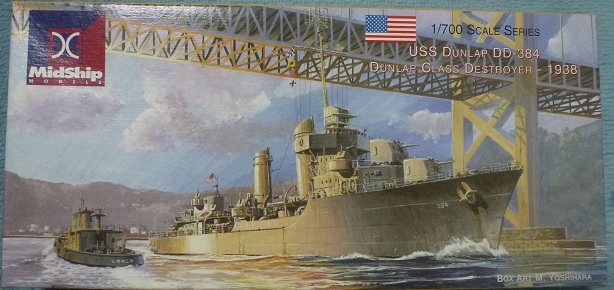

| 08 |

|

ダンラップ DD-384 1938 |

マハン級の中でファニングとダンラップは砲塔が完全にシールドされた5インチ砲を第1、2主砲として搭載していました。

これら2隻はファニング級とも呼ばれています。

このキットは戦前(1938年)のダンラップを模型化したものです。追加パーツはなく標準部品がファニング級固有の部品もカバーしています。

|

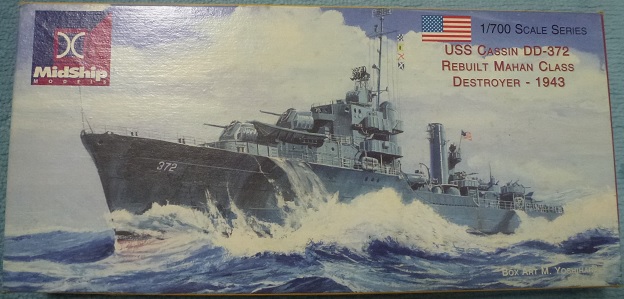

| 09 |

|

マハン DD-364 1942 |

大戦中(1942年)のマハンを模型化したものです。マハン級の標準的なキットです。

|

| 10 |

|

カッシン DD-372 1943 |

マハン級のカッシンとダウンズは真珠湾攻撃で完全に破壊されましたが、米軍はこれらの艦の内部機関を利用して艦を造り直し艦名も同じ名前のままにしました。

そのため、カッシンとダウンズはマハン級の中でも他艦とは異なる近代的な外観をしています。

キットはこの大改装されたカッシンの姿を模型化していて、その姿を再現するための追加パーツを含んでいます。

|

マハン級はマッコール/クレイブン級のキットと比較し格段の進歩があったといってもかなり手を加えないとまともな完成品になりません。

しかし、マハン級、マッコール/クレイブン級のプラキットは他にないので(2017年11月時点)それなりに貴重なキットです。

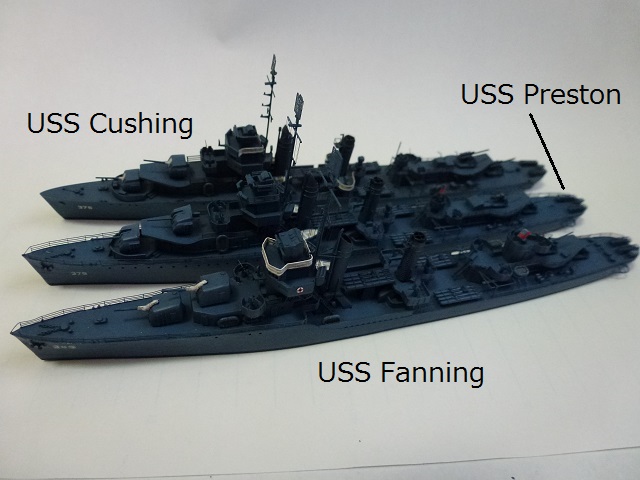

マハン級は以前にカッシングの完成品の記事をこのホームページで掲載したことがありましたが、

今回はマハン級のプレストンとファニング級のファニングを製作しその製作工程をお見せします。

製作記(その12) - まとめ

去年の11月から長きにわたって製作記を書いてきましたが、このマハン級駆逐艦の製作記もついに終了です。

日本人にとって印象のある米駆逐艦といえばやはりソロモン諸島の海戦で日本艦隊と激突した米駆逐艦ではないでしょうか。

名前を聞くとなんとなく知っている気がする艦も多いのではないかと思います。

その時期はまだフレッチャー級駆逐艦が十分整備されておらず、主力は戦前建造型の駆逐艦でした。

しかし、プラモデル化という点では同型艦が多いためか

フレッチャー級、アレン・M・サムナー級、ギアリング級が対象になりがちで、

戦前建造型の駆逐艦はあまりプラキット化されないのが現状です。

フレッチャー級の後期建造艦やアレン・M・サムナー級駆逐艦は多少語弊があるとは思いますが太平洋戦争では主に空母の護衛でしか登場せず、

日本艦と直接激突したことはあまりありません。

正直言ってそれらの艦の艦名を聞いてもあまりピンとはきません。

ギアリング級駆逐艦にいたっては大半の艦が終戦直前または戦後の完成です。

まあ、そういった理由から多少できが悪くても戦前建造型駆逐艦のプラキットがあるとついつい苦労しても作ってしまうわけです(おわり)。(2018/2/17)

参考資料

世界の艦船 No.496(増刊第43集)「アメリカ駆逐艦史」/ 海人社, ISBN: 4-905551-52-8

丸グラフィック・クォータリーNo.31「写真集 米国の駆逐艦」/ 潮書房

US Destroyers in action Part 2 Warships No.20 squadron/signal publications ISBN: 0-89747-467-8

使用した主なアフターパーツ

クリッパーモデル - 1108 10-12.7cm 長砲身セット

PIT-ROAD - E-6 WWII アメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]

ファインモールド - Nano Dread No.WA33 米海軍38口径5インチ単装砲

Flyhawk - WWII USN RAILING (FH 700063)

Flyhawk - WWII USN RADAR(FH 700040)

Flyhawk - US Navy depth charge unti-sub equipment(FH 700181)

Five Star WWII USN Boat Davits(FS700053)

BigBlueBoy WWII USN Watertight doors I (OPEN) (No.70140)

Rainbow IJN Ladders (Rb7037)

製作記(その11)

前回で兵装類や船体の塗装が完了したので、

今回は塗装を終えた兵装類の部品を船体に取り付けて作品の完成を目指します。

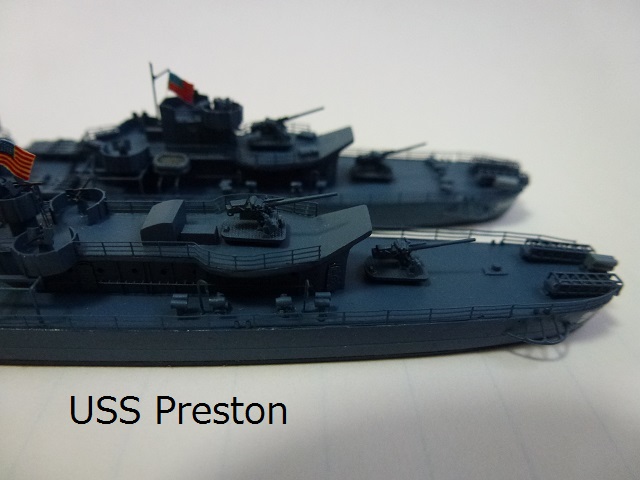

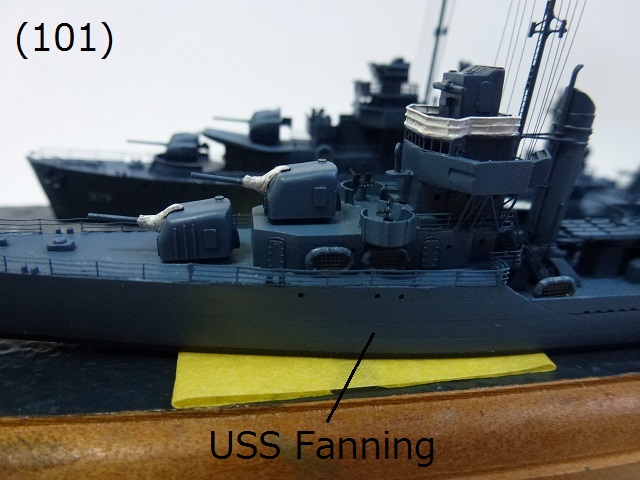

- (101)(102) 艦橋まわりの写真です。

手すりと船体の取り付けがかなり粗くなってしまいましたね。

塗装前は気づかないのですが塗装すると目立ってしまうのですよね。

次回作では改善したい点です、

ファニングの主砲は砲身基部に防水カバーがつけられていました。

色はドーリットル空襲(1942年4月)の時の写真では黒に見え、1942年6月にメアアイランドで撮影された写真では白に見えます。

作例は1942年6月の状態なので白にしました。ドーリットル空襲の時は探照灯が第二煙突後部ではなく、

後部構造物上に装備されていたなど作例とは若干違いがあるようです。

ファニングの艦橋上部手すりのキャンバスは塗料で再現しています。

手すりやレーダーを塗装するとメッシュが塗料で埋まってしまうことがありますが、その現象を利用しています。

艦橋前のループアンテナは本当はエッチングパーツを使いたかったのですが、

適当なものがなかったのでタミヤのイ16/イ58潜水艦の余っていた部品を使用しました。

やはりプラ部品では太すぎるようですね。

20mm単装機銃は銃身を黒鉄色(28)で筆塗りしました。救命筏はピットロードの部品などあちこちからかき集めてきた部品を使用しています。

艦番号はピットロードの駆逐艦用のデカール(700-087)を使用しました。同デカールは文字の大きさが気に入っています。

マストのはり線には0.052mmの金属製釣り糸を使用しました。

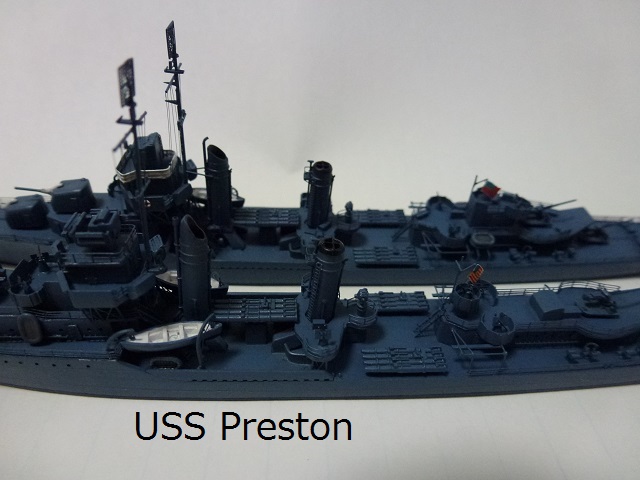

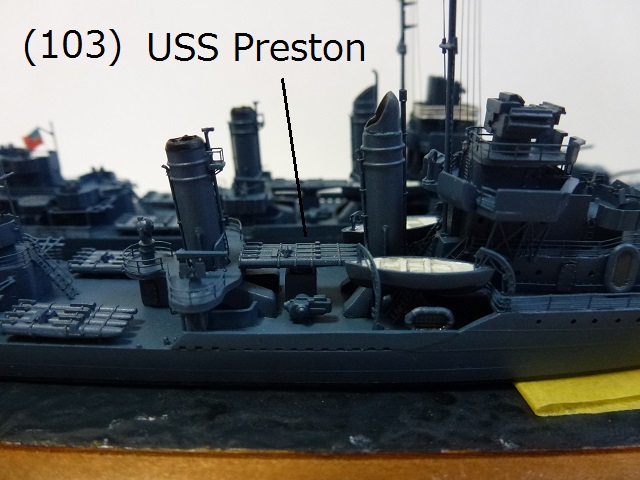

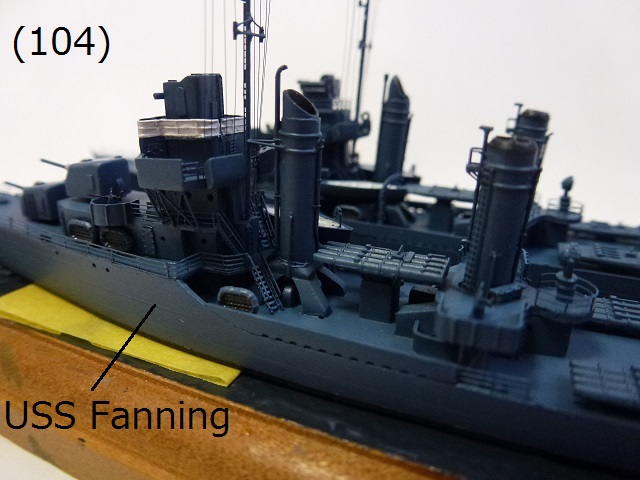

- (103)(104) 煙突まわりの写真です。ボートダビットにはファイブスターのエッチングパーツ(FS70053 WWII USN Boat Davits)を使用しました。

ボートはピットロードの部品を使用しました。

実物に少々似ていないのですが他に簡単に使用できる部品がないのでピットロードの部品を使用しました。

ボートの喫水線から下は艦底色(黒?)のようです。

第二煙突機銃座にある魚雷用クレーンはピットロードの部品を使用しました。

探照灯はフライホークのプラ部品です。

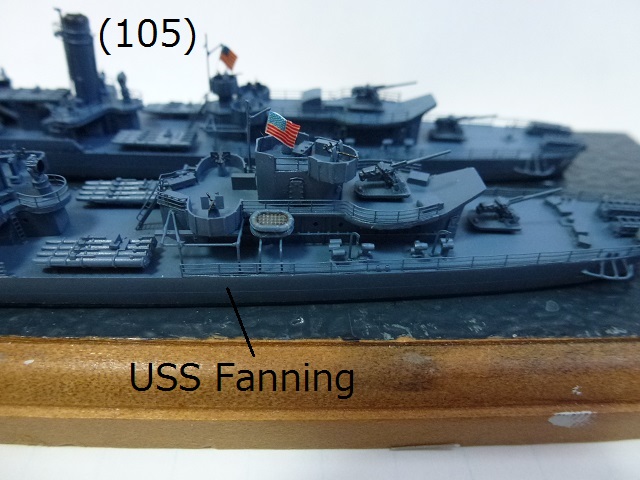

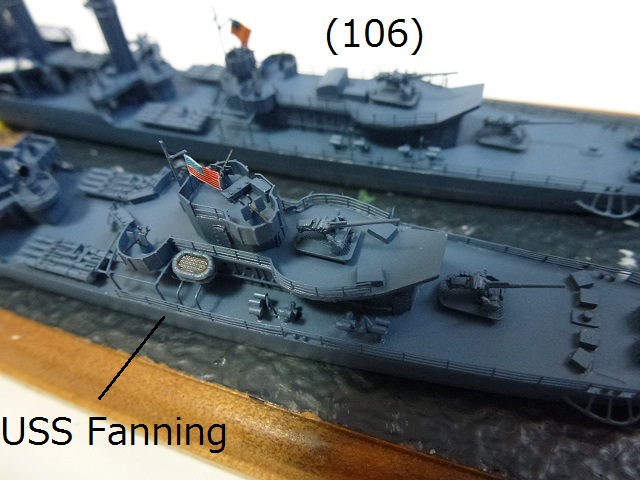

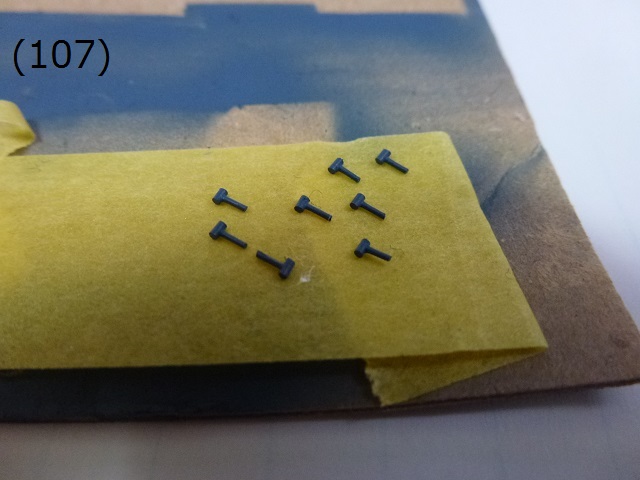

- (105)~(107) 後部構造物まわりの写真です。爆雷投射機は左右に二基ずつ装備されていました。

爆雷投射機はピットロードの日本海軍用の部品を使用しました。

爆雷投射機の周りにある次発装填用の爆雷はエバーグリーンの0.64㎜のプラ棒を輪切りしたものを爆雷として使って、

爆雷台はプラストラクトの0.4㎜丸棒を使用し自作しました((107)参照)。

爆雷投射機と次発装填用爆雷の真中にある爆雷装填用のクレーンはフライホークのエッチングパーツ(FH700181)を使用しました。

1942年頃の米駆逐艦では爆雷投射機の周りの台上に自発装填用の爆雷が装備されていて、それを中央のクレーンを使用して爆雷投射機に装填していました。

アメリカ海軍旗はピットロードの適当なデカールに和紙を挟んだものを使用しました。

デカールだけだと時間が経つとしおれてしまうので和紙を挟んでクレオスの流し込みタイプの接着剤(Mr.セメント S)でデカールと和紙を接着しました。

駆逐艦用のアメリカ海軍旗は本当はもっと小さいのですが適当なものがなかったので作例の大きさのものを使用しました。

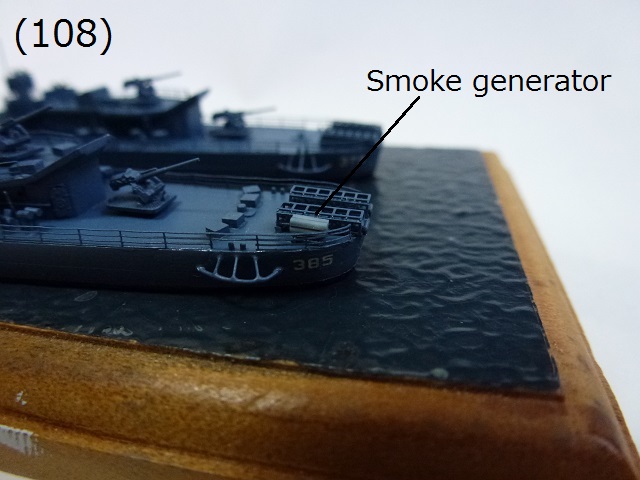

- (108) ファニングは爆雷投下軌条の左わきに煙幕発生装置を一基装備していました。

煙幕発生装置は0.5㎜プラ棒を4本使って再現しました。

プレストンにも装備されていたと思われますが実艦の写真で装備位置が確認できなかったので作例では取り付けていません。

駆逐艦2隻の製作に数か月を費やしてしまいましたがなんとか完成しました。

次回はミッドシップモデルのマハン級についてまとめます。(2018/2/4)

製作記(その10)

今回は船体や兵装類の塗装を行います。

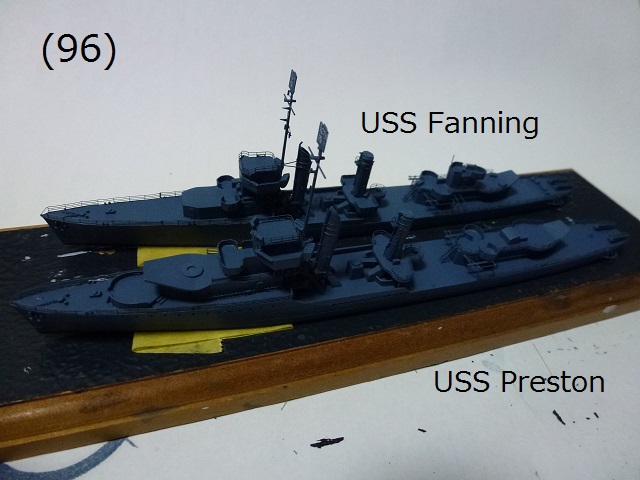

- (91) プレストンとファニングは写真からメジャー11といわれる、船体が全面シーブルー(5-S)の塗装と思われます。

本当は甲板はデッキブルー(20-B)らしいのですが、両色ともダークブルーで実艦の写真を見ても甲板と船体の色の差があまりないように見えるので、

私はいつも全面シーブルーで塗装してしまっています。

これまで上構、マストまでかなり塗装前に組み上げてしまったのも、

全面一色で塗装する予定だったためです。

シーブルーはクレオスカラーの72(ミディアムブルー)に71(ミッドナイトブルー)を少量混ぜた色を使用しています。

色は艶消しにしています。

このメジャー11は大戦初期の米艦によくある塗装ですが、実は私この塗装があまり好きではありません。

濃い色のため作品が真黒になってしまい苦労したディティールアップがほとんど目立たなくなってしまうからです。

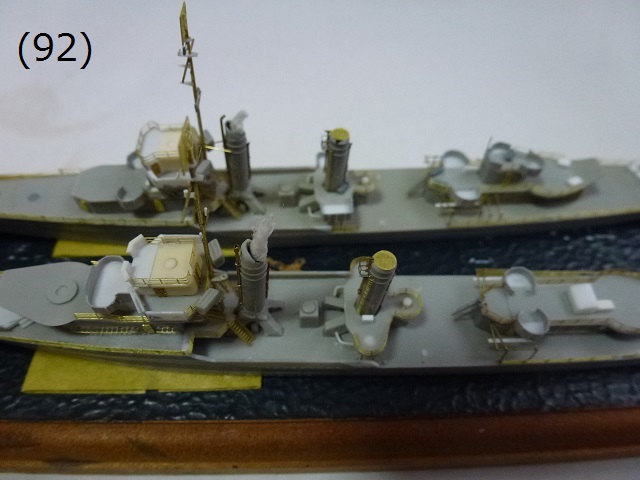

- (92) 煙突内部などシーブルーの塗装がかかって欲しくないところはマスキングしたりティッシュなどで塞いでおきます。

またエッチングパーツや真鍮線の部分は塗料のくいつきをよくするためメタルプライマーを薄く塗装しておきます。

- (93)~(96) 塗装は特に特筆することはありません。通常のエアブラシ塗装です。

ものの見事に何もかも真黒になってしまいましたね。

マスキングテープで喫水線を黒で塗装して、軽くエナメル系塗料の黒で墨入れして全体の塗装は完了です。

次回からは別々に作っていた部品を船体に取り付けて作品の完成を目指します。(2018/1/28)

製作記(その9)

今回は船体の手すり、爆雷投下軌条、マストなどの工作を行い、塗装が行える状態まで仕上げます。

以上で工作はほとんど完了しました。次回はいよいよ塗装に入ります。(2018/1/21)

製作記(その8)

これまでは上部構造物(以下、「上構」と略)と船体を別々に製作してきましたが、

今回は魚雷用クレーンや階段など上構と船体両方に接着する部品を取り付けるので、

上構と船体の接着を行います。

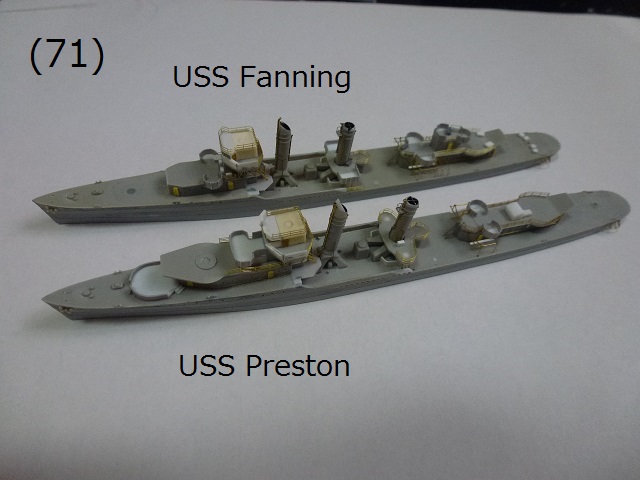

- (71) 上構と船体を接着する際は、プラスチックモデル用の接着剤で仮付けし物差しなどで「左右対称か」や「前後の位置が図面と同じか」などを正確に確認します。

位置が決まったらクレオスの流し込みタイプの接着剤(Mr.セメント S)で完全に固定します。

上構の取り付け位置が前後左右でずれていたりすると見た目が悪くなったり他のパーツを取り付けるスペースが狭くなってしまったりするので、

この上構と船体を接着する作業はかなり慎重さを要する作業です。

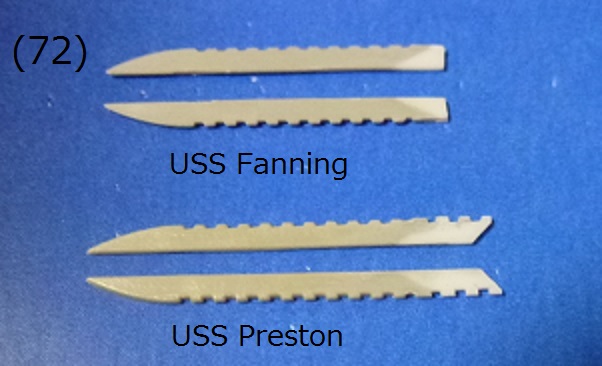

- (72) 第二次大戦中の米駆逐艦に取り付けられている船体中央部のブルワークは、

船体との取り付け部分がスリットになっていて表現が難しい部分です。

このブルワークに関してはキットの部品はそれなりに使用できるレベルだと思います。

ただし、形状はプレストンとファニングでは異なっています。

プレストンに使用する場合は長さが足りないので0.5㎜プラ板で延長しスリットの部分も再現しました。

ファニングに使用する場合は長さは合っているのですが端の形状が異なるのでこれも0.5㎜プラ板で修正しました。

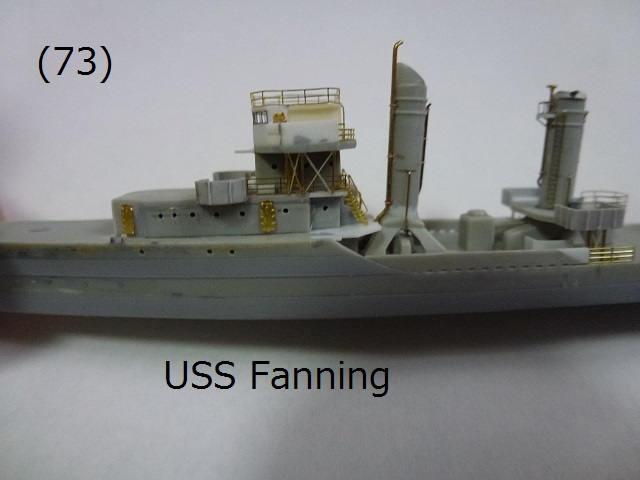

- (73) 艦橋の支柱には0.2㎜真鍮線を使用しました。「X」の部分には伸ばしランナーを使用しました。

伸ばしランナーはゼリー状の瞬間接着剤で仮止めして液状の瞬間接着剤で固定しました。

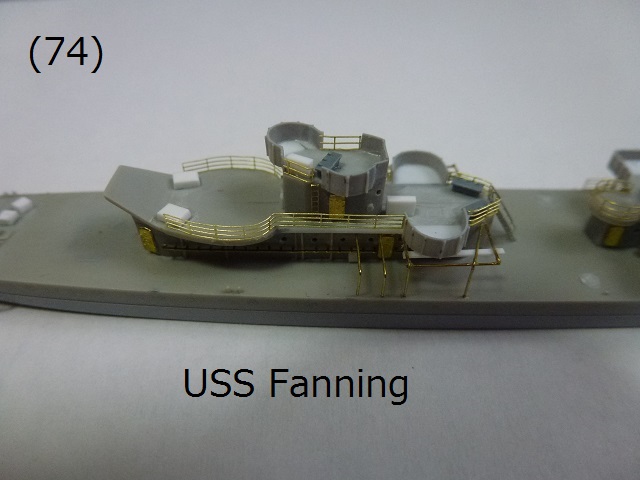

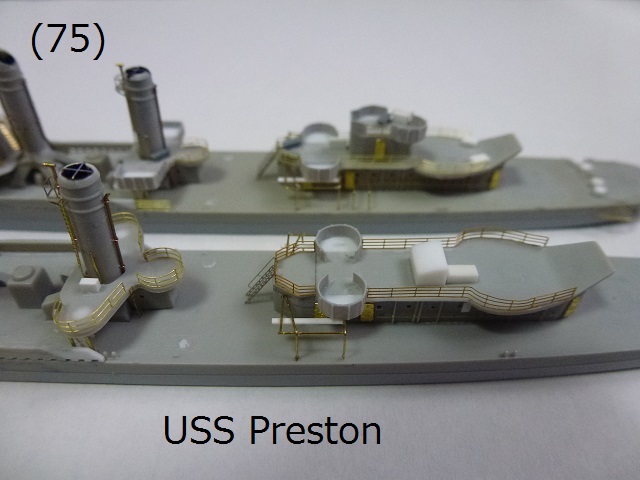

- (74)(75) 後部上構の機銃座の下には魚雷用クレーンがあるので0.2㎜真鍮線とプラ板で自作しました。

クレーンの支柱は本当は棒状ではないのですが作例では真鍮線で代用しました。

また、ファニングには魚雷用クレーン後方に救命筏台があったので(74)のように0.2㎜真鍮線で作りました。

- (76) 第二次大戦中の戦前建造の米駆逐艦は対空兵装を増備する代償として片側のアンカーや艦載艇を廃止して重量軽減を行いました。

写真からファニングは左舷の艦載艇を廃止していたように見えます。

プレストンは写真が少なくよく分かりませんが、

写真では甲板上の右舷ホースパイプ(アンカーのチェーンが通る穴)に蓋がされていたように見えるので、右舷のアンカーが廃止されていたと推定しました。

アンカーが廃止されていた場合は艦首側面のホースパイプが塞がれていたようなので、

写真のようにプレストンの右舷艦首を加工しました。

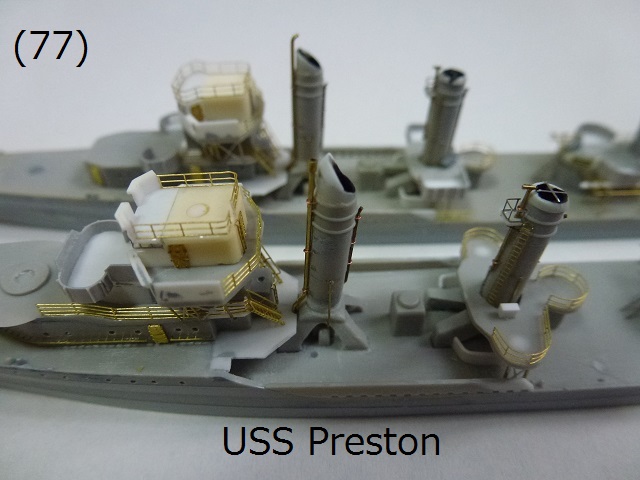

- (77)(78) 船体に接着した艦橋まわりのクローズアップです。

艦橋と第2煙突基部の機銃座にエッチングパーツの手すりを接着しました。

また、プレストンの第一主砲の砲座は一段高くなっていて囲いがあったので、プラ板とプラストライプで自作しました。

次回は船体の手すり、爆雷投下軌条、マストなどの工作を行います。(2018/1/13)

製作記(その7)

今回は機銃座などの囲い(ブルワーク)を製作します。

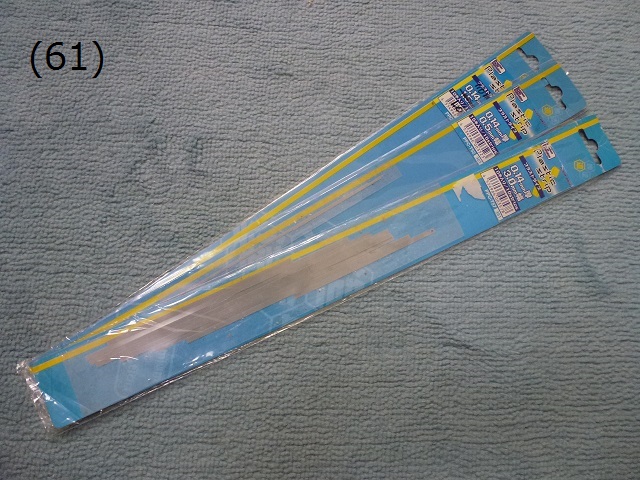

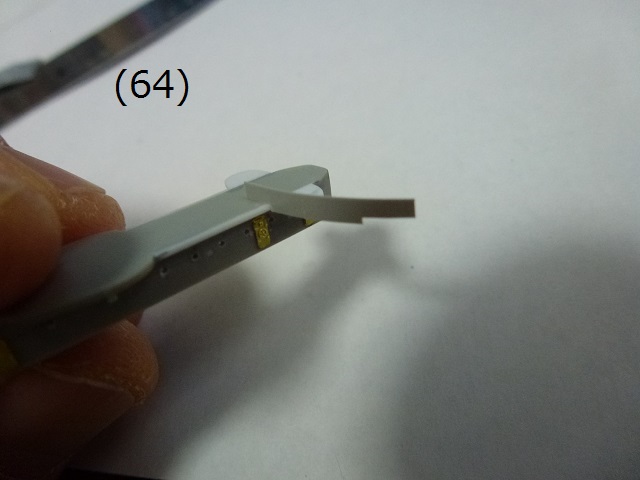

- (61) ブルワークに使用する素材は0.3mmプラ板、エッチングパーツなど色々ありますが、

私はプラストライプをよく使用しています。

プラストライプというのはイエローサブマリンから発売されていた0.14mm厚の非常に薄いプラ板です。

もう生産していないのかここ数年は店頭で見かけなくなりました。

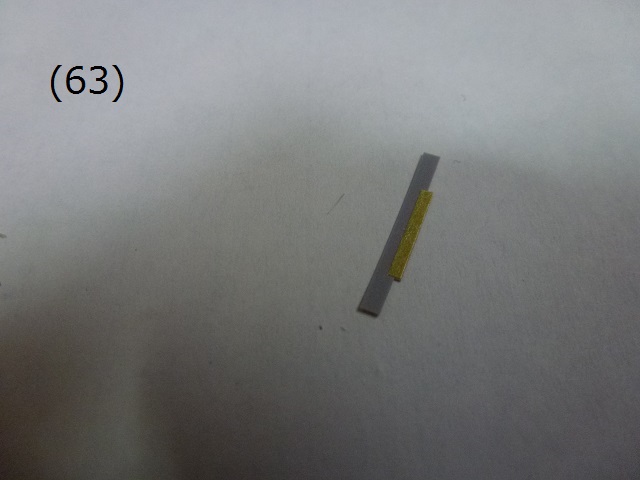

- (62) ブルワークの寸法を測る時に私はいつも1mm幅の細切りマスキングシートを使用しています。

マスキングシートを巻いて不要な部分をカッターで切り離します。

- (63) (62)で採寸したマスキングシートをプラストライプに貼り付けて、カッターでプラストライプを加工します。

- (64) 加工したプラストライプを機銃座などに取り付ける場合は瞬間接着剤を使用します。

取り付ける前にプラの丸棒などを使用してプラストライプに曲面をもたせておきます。

取り付けは、まず端をゼリー状の瞬間接着剤で接着ししっかりと固定します。それから残りの部分を液状の瞬間接着剤で接着していきます。

プラストライプを接着する際の注意点としてはクレオスの流し込みタイプの接着剤(Mr.セメント S)は使用しない方がいいということです。

クレオスの流し込みタイプの接着剤はプラストライプを溶かしてしまうので、

それでプラストライプを曲面に接着しようとするとプラストライプが途中で切れてしまいます。

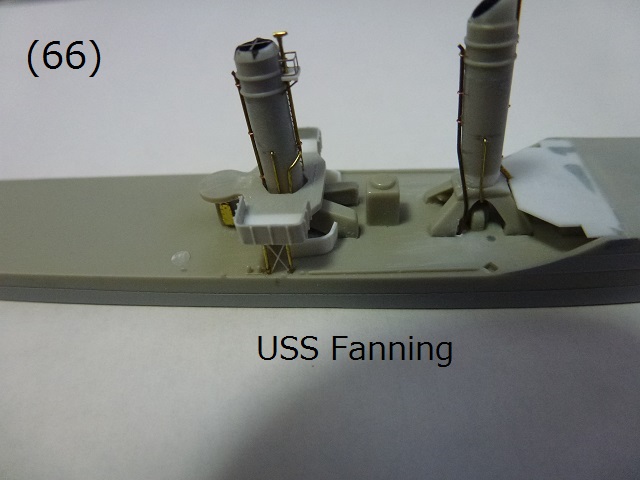

- (65)(66)(67) 以上述べた方法で製作した機銃座などのブルワークです。

第二次大戦頃の米駆逐艦はブルワークに補強材と思われる縦の線が入っているのですが、それには伸ばしランナーを使用しました。

長めに切った伸ばしランナーを通常の接着剤でブルワークに仮付けし液状の瞬間接着剤で固定します。

それから伸ばしランナーのはみ出た部分をカッターで切り取ります。

先に述べた理由からクレオスの流し込みタイプの接着剤はプラストライプと伸ばしランナーの接着には使用しない方がいいです。

次回は支柱、手すりなどの工作を行います。(2018/1/7)

製作記(その6)

今回は後部艦橋まわりの工作を行います。

後部艦橋は他の部分に比べて資料がそれほど多くなく不明点が多いのですが、

とりあえずキットの部品を使用し資料を参考にしながらそれらしく作っていきます。

- (51) キットの部品ははめ合わせが悪いので隙間の空く部分はプラ板を挟んで隙間をなくしていきます。

側面のドアや窓のモールドは全て消して窓はドリルで開けなおしドアはエッチングパーツで表現しました。

また、機銃座は大きさや位置が実物と異なるのでプラ板で作り直しました。

後部艦橋の機銃座の配置はプレストンとファニングで異なっていて、

プレストンは写真のように前部両舷に各一基と前部中央に一基装備されていました。それに対し

ファニングは前部両舷に各一基なのは同じですが、写真のように後部艦橋上に大きな構造物がありその上に20㎜単装機銃が二基装備されていました。

機銃座の形状は左右非対称なので注意が必要です。大きな構造物はキットの部品を加工して製作しました。

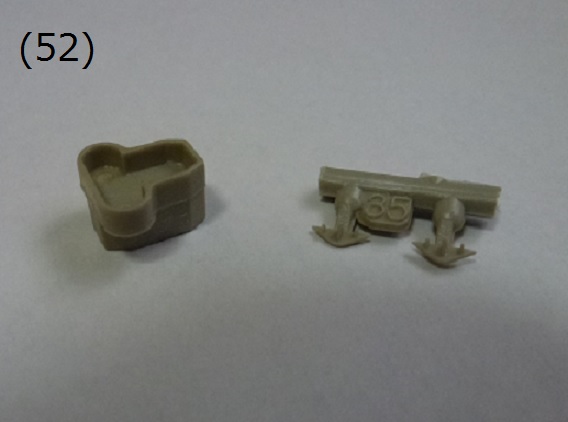

- (52) (51)で述べたファニングの大きな構造物のベースになった部品と(53)(54)で作り替えるプロペラガードの部品です。

構造物の部品はやや大きいためプラ板で裏打ちしてから側面を削って大きさを調整しました。

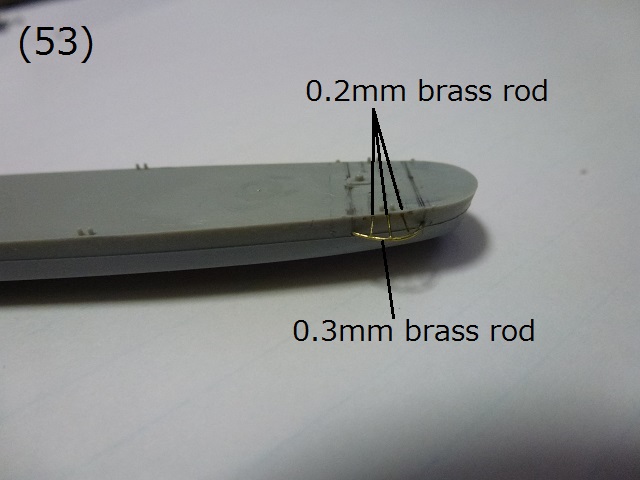

- (53)(54) 第二次大戦頃の米駆逐艦には大きなプロペラガードが装備されていました。

スクリューは上から見ると船によっては船体からはみ出しているケースがありますが、そのスクリューを岸壁などの接触から保護するのがプロペラガードです。

ミッドシップモデルズのキットに限らずプラキットでのプロペラガードの再現度はいまひとつです。

作例では真鍮線を使ってプロペラガードを自作しました。

まず図面から真鍮線を取り付ける位置を鉛筆でキットに記入します。

真鍮線を取り付ける位置にドリルで穴を開け真鍮線を瞬間接着剤で固定します。

作例では前後を結ぶメインの部分は0.3mm真鍮線を使用し縦の部分には0.2mm真鍮線を使用しました。

左右対称に作るのはなかなか難しいです。

片方を作ってからもう片方の取り付け穴を左右対称になるように色々な角度から見て位置決めしドリルで慎重に開けるのがコツです。

-

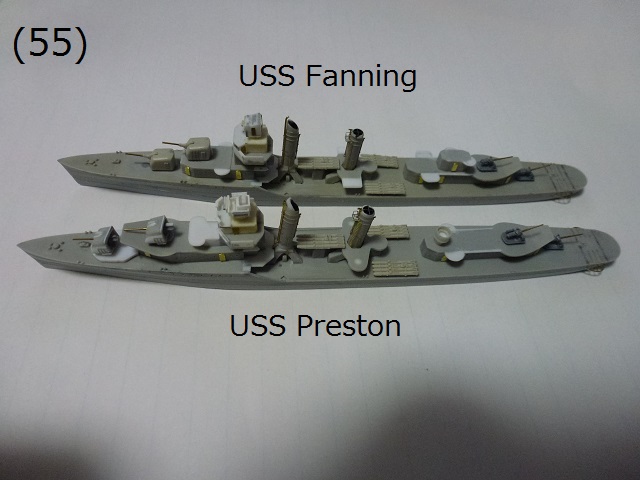

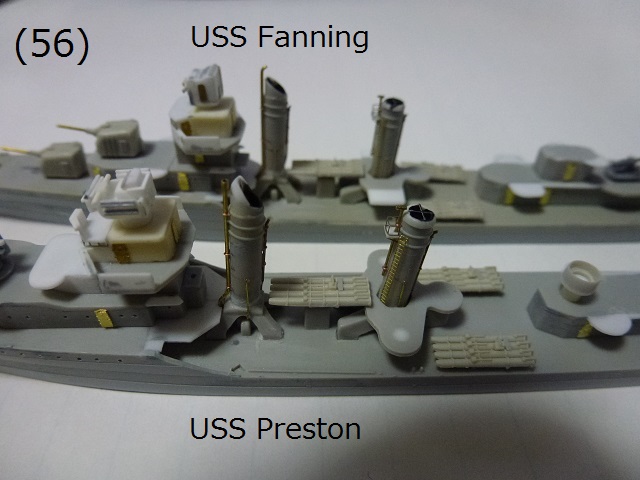

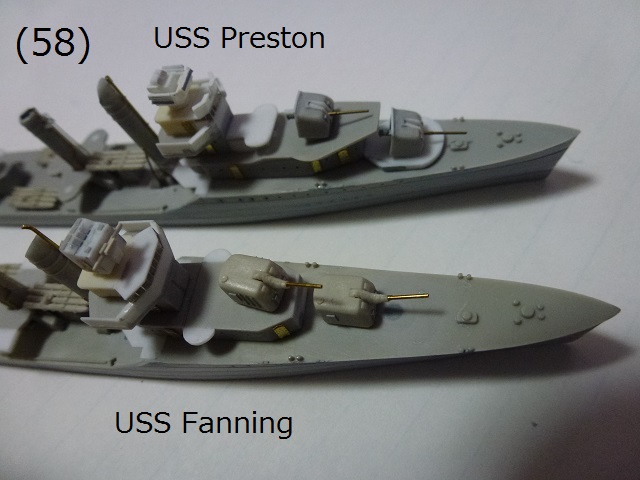

(55)(56)(57)(58) これまで作ったものを仮り組みして全体のバランスを確認します。

プレストンの第一主砲は一段高い台座上に装備されていたので1㎜のプラ板で台座を自作しました。

魚雷発射管は中央に一基、左右両舷に各一基の合計三基装備という日本の駆逐艦にはない配置です。

部分的に主砲がシールド無しというのも日本の駆逐艦にはないパターンではないでしょうか。

全ての主砲をシールド付きにして欲しいという要望はあったようですが、重量軽減のため見送られたようです。

主要な部品の工作はこれで完了です。

作品全体の大まかな形状が見えてきましたね。次回からは支柱、手すり、ブルワーク、マストといったディティールの追加を行っていきます。(2017/12/23)

製作記(その5)

今回は煙突まわりの工作を行います。

キットの煙突の部品はやや細すぎる感じがしますが煙突を作り替えると大工事になるので今回はキットの部品を使用します。

キットでは第一煙突と第二煙突の本体が同じ部品になっていますが、作例では1㎜幅のプラ板で第一煙突の長さを高くしています。

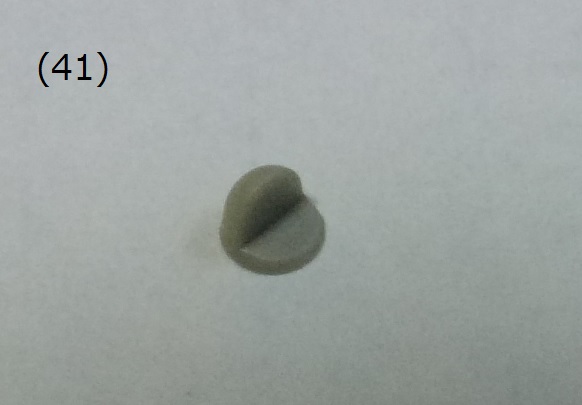

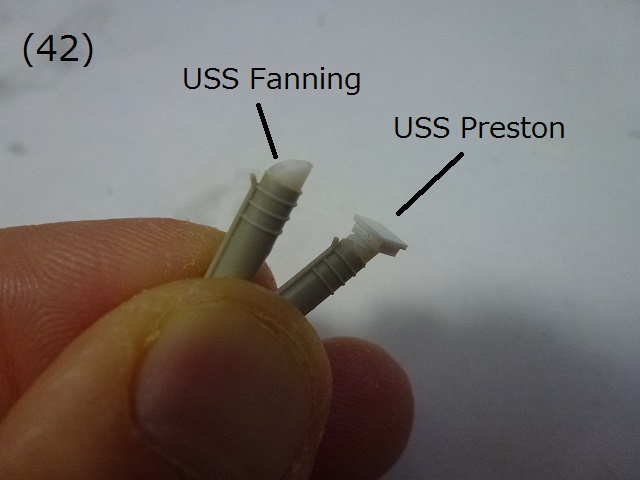

- (41)マハン級の特徴は第一煙突の大きな煙突キャップなのですが、キットの部品(写真)はかなり再現度が低いです。

煙突キャップを自作することにします。

- (42)(43) こういった煙突キャップはいつもは0.3mmプラ板を巻くようにして作るのですが、この作業がけっこう面倒です。

今回は別の方法をとってみました。

プラ棒を煙突上部に接着してドリルで中をくりぬいていく方法をためしてみました。

最初は径の小さなドリルで穴をあけて徐々にドリルの径を大きくして穴を広げていきます。

ある程度径が大きくなったら棒やすりで形を整えます。

(42)がプラ棒を煙突上部に接着した状態で、(43)が穴を開けた状態です。

プレストン(マハン級)はファニングと比較して煙突キャップ上部に更に排煙除けのようなものがついていて形状が異なります。

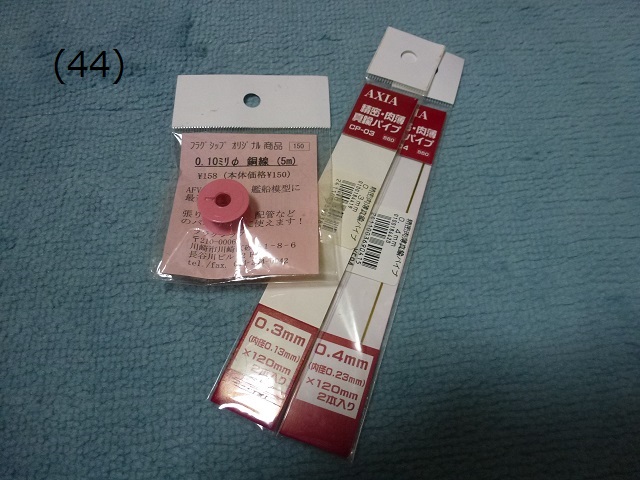

- (44)煙突キャップの加工が終了したら煙突を船体に取り付けて配管などの工作を行います。

煙突というのは配管や汽笛、また汽笛をメンテナンスする作業台などがありけっこう工作に手間がかかる部分です。

配管の工作には写真の真鍮パイプを使用します。また真鍮パイプを煙突に固定するために銅線を使用します。

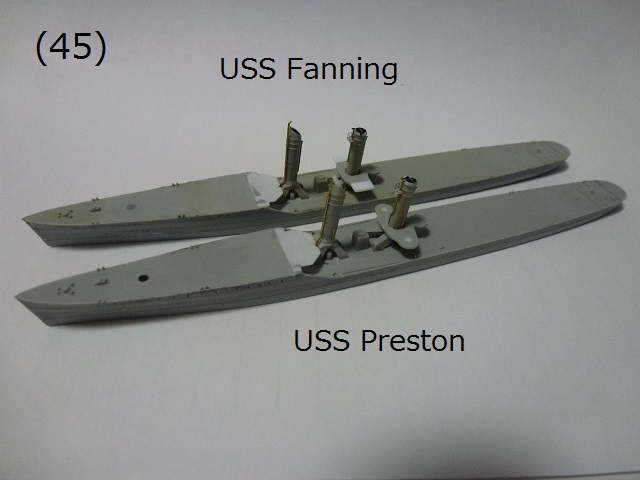

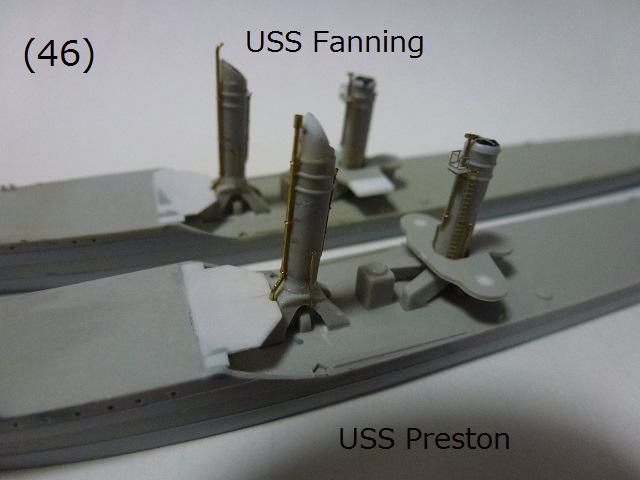

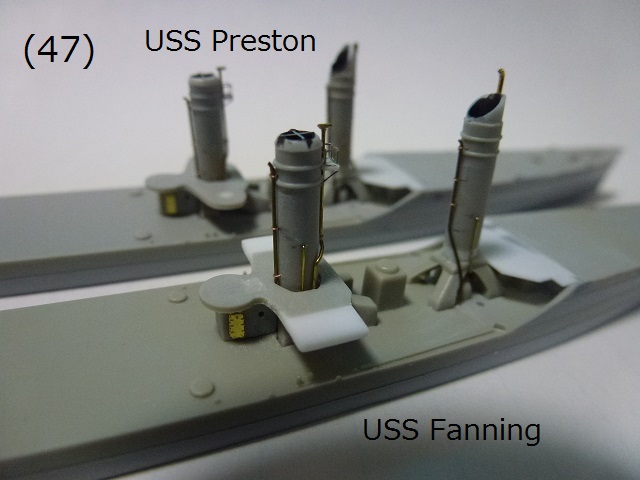

- (45)(46)(47)

写真は配管などを取り付けた煙突まわりです。

曲がった配管はある程度曲げてから銅線で煙突に固定し現場あわせで本格的に曲げていきます。

配管の取り付け方法ですが、まず真鍮パイプをゼリー状の瞬間接着剤で煙突に仮固定します。

その後、銅線で固定する部分に0.2mmドリルで銅線を差し込む穴を二つ開けて、銅線を穴に差し込んで瞬間接着剤で固定します。

「針の穴に糸を通すより難しい」と思うかもしれませんが意外と簡単です。

実物もこんな感じで配管が煙突に取り付けられているので再現度が高まりますし取り付けの強度も期待できます。

汽笛の作業台はプラ板で作りました。手すりはジョーワールドのJPE28 精密窓枠 Ver.Bの部品(どの部品か分からなくなりましたがH=1.3か1.4

で幅の広い窓枠です)を使用しました。

手すりやブルワークの取り付けなど細かい作業は艦橋の工作と同様に後でまとめて行います。次回は後部艦橋まわりの工作を行います。(2017/12/16)

製作記(その4)

今回は艦橋の工作を行います。

- (31)一番左がプレストンの艦橋基部。中央が修正したファニングの艦橋基部、右がキットのファニング級艦橋基部です。

ファニング級はマハン級と比較し艦橋基部の段差が無くなっています。

キットも段差が無くなっているところまでは再現できているのですが問題は爆風除けシールドです。

ファニング級は第1、2番主砲の砲塔が完全にシールドされたので爆風除けシールドが必要なくなりました。

結果としてフレッチャー級のような艦橋基部になりましたが、キットでは爆風除けシールドがついた状態になっています。

写真中央の様にファニングの艦橋基部を修正しました。

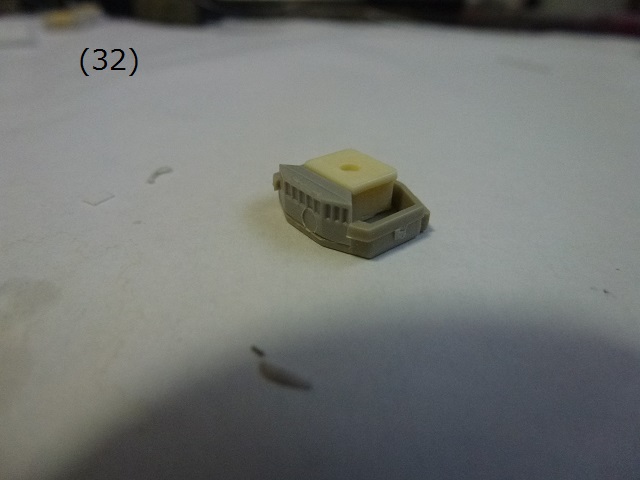

- (32)キットをストレートに組んだ艦橋です。

艦橋後部がレジン製の部品になっています。

今回は艦橋の窓枠をエッチングパーツで置き換えてディティールアップします。

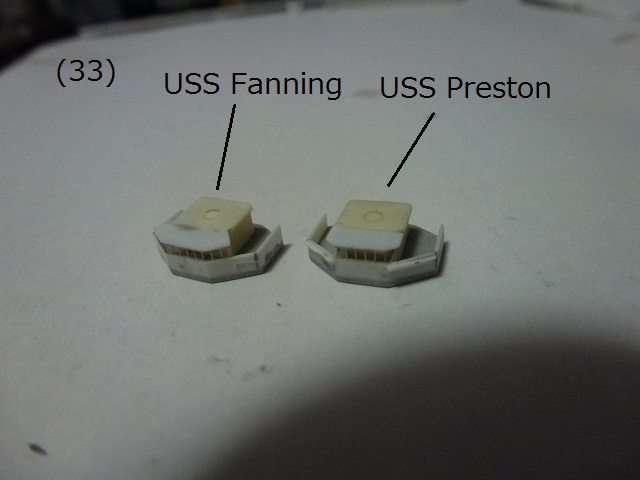

- (33)窓枠にはジョーワールドのJPE27 精密窓枠 Ver.AのH1.1 P=MLを使用しました。

窓枠をエッチングパーツで置き換えるためにブルワーク、窓枠下の部分や艦橋の天井は0.3㎜のプラ板で作り直しました。

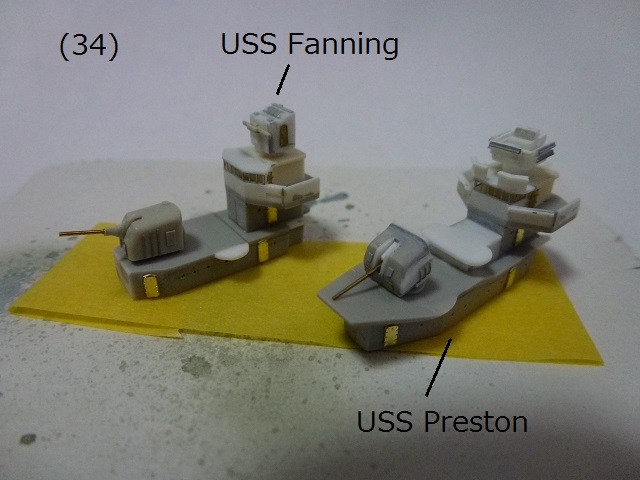

- (34)艦橋を艦橋基部に接着した状態です。前回作製した主砲や射撃指揮装置と仮組して全体のバランスをチェックします。

プレストンの艦橋は他の艦と異なり小型化されていたようです。

艦橋前面の幅がファニングのように両ウイングに及んでいません。

また、前方の視界をとるためか艦橋上部前面中央のブルワークは無くしていたようです。

同型艦のスミス(USS Smith DD-378)も同様だったようです。

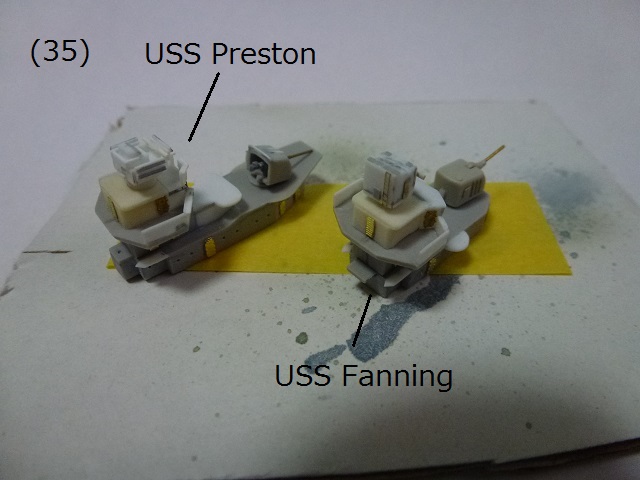

- (35)(34)の状態を艦橋後方から撮影したものです。

手すりやブルワークの取り付けなど細かい作業が残っていますがそれらの作業は後でまとめて行うとして、次回は煙突まわりの工作を行います。(2017/12/9)

製作記(その3)

船体の工作と並行して兵装類の工作も進めます。

- (21)ピットロードのWW-Ⅱアメリカ海軍艦船装備セット[Ⅲ]とファインモールドの5インチ単装砲(露天砲架型)(No.WA33)を使用しました。

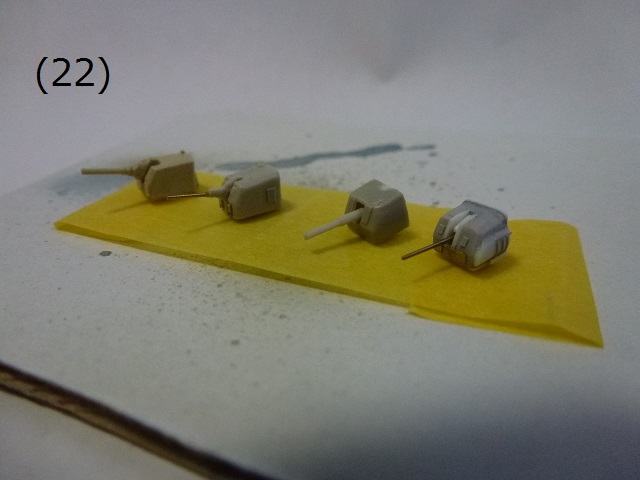

- (22)プレストンの主砲(手前)とファニングの主砲(奥)です。キットの部品(左側)とディティールアップした部品(右側)との比較です。

ファニングの主砲(全シールド砲塔)はピットロードの部品を使用しました。

砲身は防水カバーのある分短くなっているので真鍮砲身は使わず0.4mm真鍮パイプを使用しました。

真鍮パイプの取り付け穴を0.5mmのドリルであけます。取り付け穴は取り付けるもののプラス0.1㎜の直径の穴にします。

穴をあけるときは私は0.2mmまたは0.3mmの径の小さなドリルで位置決めとして穴を開けてから0.4mm-->0.5mmとドリルの径を少しづつ大きくして穴をあけます。

プレストンの主砲ですがキットの部品はあまり実物に似ていません。

しかし他に流用できる部品がないので、ややオーバースケールですがキットの部品をベースにディティールアップしました。

砲身はクリッパーモデルの真鍮砲身10~12.7cm砲セットを使用しました。ディティールアップかなり大変でした。

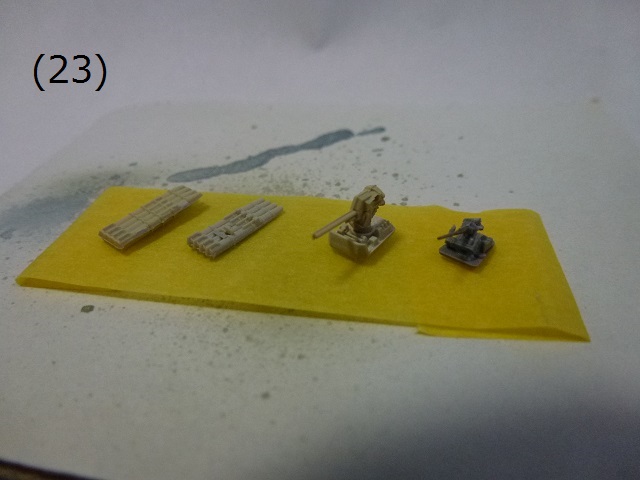

- (23)魚雷発射管と5インチ単装砲(シールド無し)です。キットの部品(左側)とディティールアップした部品(右側)との比較です。

魚雷発射管はピットロードの部品を使用しました。ピットロードの魚雷発射管は5連装なので、魚雷発射管を一本削って4連装にしました。

プラ板で作業台などを追加しました。5インチ単装砲(シールド無し)はファインモールドの部品です。

砲身はクリッパーモデルの真鍮砲身10~12.7cm砲セットを使用しました。キットの5インチ単装砲がかなりオーバースケールなことが分かります。

- (24)艦橋上に装備されていたMk33射撃指揮装置はプレストン(マハン級)がシールド無しでファニング(ファニング級)がシールド付きです。

キットにはシールド付きの部品しか含まれておらず、

組み立て説明書ではマハンのキットもシールド付きの部品を取り付けるように指示していますがこれは誤りです。

キットのMk33シールド付きの部品もかなりなできで他に流用できそうな部品もないのでプラ板で自作しました。

写真の一番左がキットの部品(Mk33シールド付き)、中央が自作したMk33シールド付き、

更に右が自作したMk33シールド無しです。Mk33シールド無しは実物はかなり複雑な構造で1/700では正確な再現は難しいです。

プラ板でそれらしく見える程度に作りました。Mk33シールド無しの前方と左右側面についているのは遮風板のようです。

露天なので作業員に強い風が当たらないようにエアーカーテンを作るために取り付けられたと考えます。

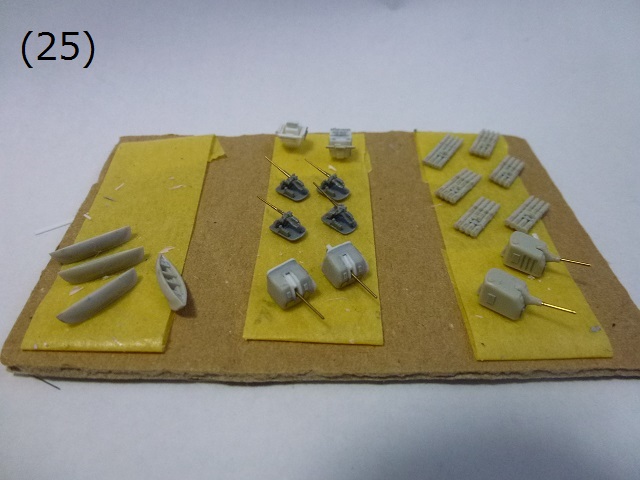

- (25)製作した兵装類の部品です。艦載艇もピットロードの部品を使用します。

次回は艦橋の工作を行います。(2017/12/2)

製作記(その2)

まずは船体の工作です。

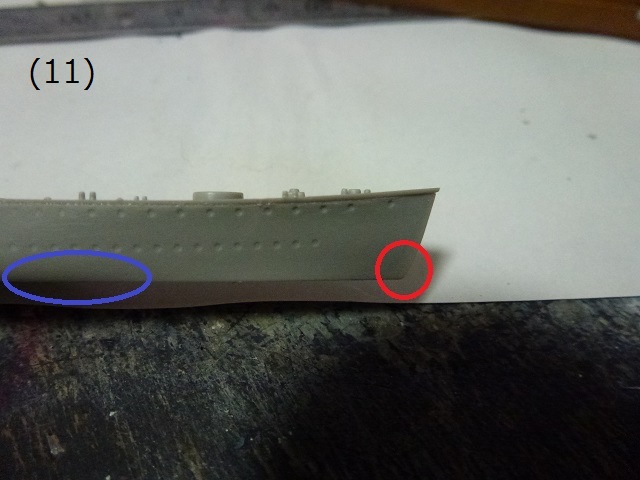

- (11)シェルターデッキの甲板は別部品になっていて船体と甲板との間に隙間ができるので合わせ目を消します。

パテをもって合わせ目を消しますが隙間が大きい部分は伸ばしランナーなどで隙間を埋めてからパテもりします。

艦首の形状(赤丸の部分)も修正します。いったん赤丸の部分を切断してからプラ板を貼って整形します。

船体側面(青丸の部分)も下方向に向かって船体幅が狭くなっているので、プラ板を貼って幅を船体上部と同じにします(欧州海戦史第37話のメイラントの記事を参照)。

舷窓は大幅に閉鎖されていました。

船体前部の下段と船体後部の舷窓は全て閉鎖されていました。また船体前部の上段も一部を残して閉鎖されていました。

閉鎖されていた舷窓はプラ棒などを埋めてパテをもって整形します。

舷窓が残されていた部分は0.4mmドリルで舷窓を開けなおします。

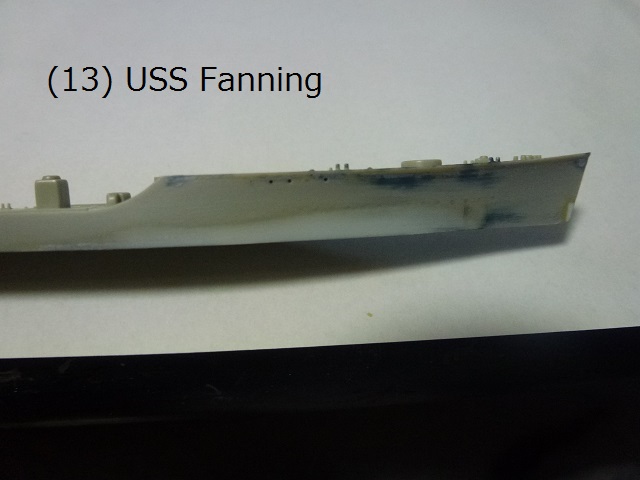

- (12)(11)で述べた個所を修正したプレストンの船体です。

- (13)(11)で述べた個所を修正したファニングの船体です。

- (14),(15)船体側面の段差をサーフェイサーで表現するため船体をマスキングします。

サーフェイサーは少し厚めにエアブラシで3~4回塗り重ねます。

- (16)サーフェイサーをエアブラシ塗装しマスキングを外した後の状態です。

この作業で作られるのは微妙な段差ですが、

船体側面に何もモールドがないと船体側面が「のっぺり」した感じになってしまうので、この段差で船体側面にメリハリをつけます。

- (17)0.3mmプラ板でシェルターデッキを後方に延長します。後で延長部の長さを調整するので大きめに延長しておきます。

ファニングは第一主砲の取り付け位置が異なるので主砲取り付け用の穴を埋めておきます。

次回は兵装類の製作を行います。(2017/11/24)

製作記(その1)

1910年代から1920年代にかけて平甲板型駆逐艦を大量建造したアメリカは約10年もの間駆逐艦を新造しませんでした。

そのアメリカが13年ぶりに計画したのがファラガット級駆逐艦です。

マハン級はそのファラガット級の改正型で1933~34年度計画により18隻が建造されました。

今回はその中からプレストン(DD-379)とファ二ング(DD-385)を製作します。

プレストンは1936年11月27日にメア・アイランド工廠で竣工しました。

プレストンは第二次大戦中の1942年11月14日、第三次ソロモン海戦(その2)で日本艦隊と交戦しました。

アメリカ艦隊は戦艦サウスダコタ、ワシントン、駆逐艦4隻(プレストンを含む)の艦隊でしたが、

プレストンは交戦中軽巡長良の砲撃を受けて沈没しました。

一方、ファニングは1937年10月8日にベツレヘム造船所で竣工しました。

マハン級の中でファニングとダンラップは完全にシールドされた砲塔を装備した5インチ砲を第1、2主砲に装備しファニング級とも呼ばれています。

ファニングはドーリットル空襲のため出動した空母ホーネットとエンタープライズの護衛に参加しました。

ファニングはその後太平洋の各地で作戦に参加した後終戦をむかえ戦後の1948年に解体されました。

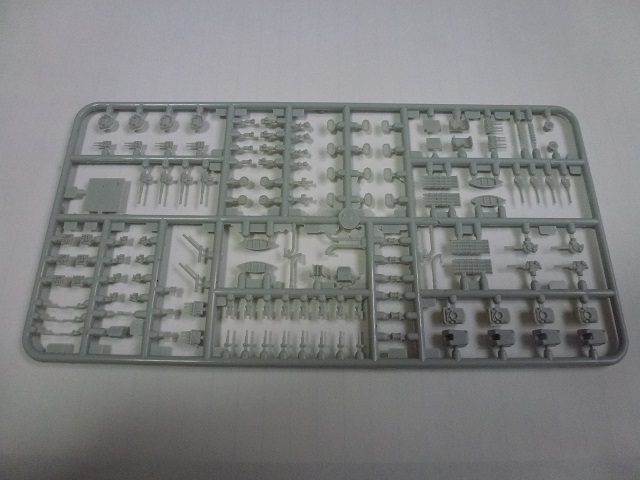

マハン級キットの内容物を以下に写真で示します。

一見まともなキットに見えますが詳細はそのうち分かってくると思います。

また部品に入れ忘れたのか艦橋後部の部品がレジン製の部品になっています。

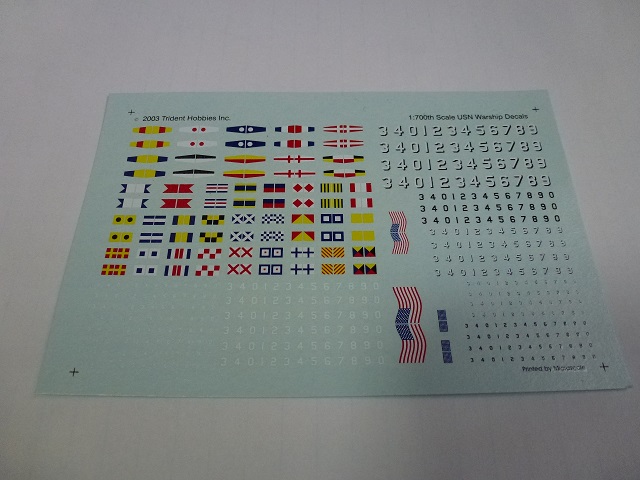

デカールはそれなりに使えます。

ネットで有用な資料としては以下のものがあります:

このNavSource Naval Historyのホームページは米海軍各艦のページを持っていて膨大な写真資料を保有しています。

他に紙物の資料としてはスコードロン・シグナルスのIn Actionシリーズや世界の艦船の増刊号などを参照します。次回から製作を開始します。(2017/11/18)

[Gallery一覧]