Navigatori class Italian destroyers (Regia Marina 1/700)

RN Leone Pancaldo 1943

今回はイタリアのガレージキットメーカーであるレジアマリーナから発売されているナヴィガトリ級イタリア駆逐艦のレジンキットを製作します。

以前はイタリア艦のレジンキットといえばレジアマリーナやデルフィスモデルのキットが主流でしたが最近は余り模型屋さんで見かけなくなりました。

ナヴィガトリ級駆逐艦はフランスのシャカル級大型駆逐艦などを意識して建造されたイタリアの大型駆逐艦です。同型12隻が1929年から1931年にかけて完成しました。

艦名に航海者の名前がつけられたことからナヴィガトリ(航海者)級と呼ばれています。完成時は復元性能、凌波性能が芳しくなく、

上部構造物の縮小、幅の拡大、前部シアの増大などの改善工事が開戦前までに実施されました。大戦ではニコロソ・ダ・レッコ以外の11隻全てが失われました。

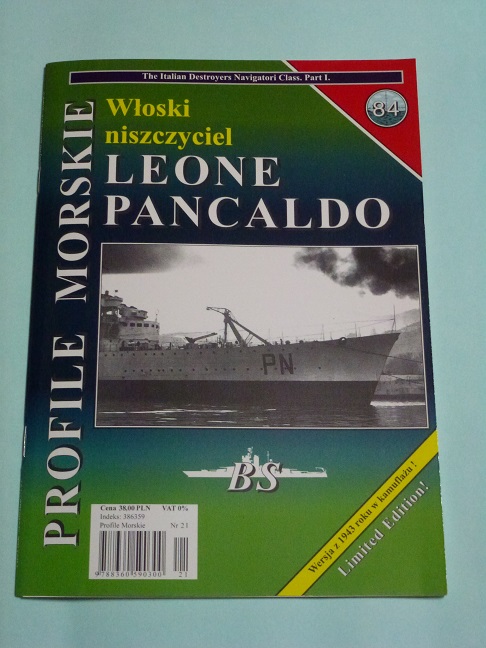

ナヴィガトリ級駆逐艦の資料としては、Profile Morskieから同級のレオーネ・パンカルドの特集本が発売されています。

今回の製作ではこの資料を参考にし、レオーネ・パンカルドを1943年の状態で製作します。

レオーネ・パンカルドは1929年11月30日に竣工しました。第二次大戦中は、英伊の艦隊が初めて激突したともいえるカラブリア沖海戦の後、

補給のためシシリア島のアウグスタに停泊していましたが、英空母イーグルの艦載機ソードフィッシュの攻撃により沈没しました。

しかし、その後の調査でレオーネ・パンカルドは再生可能と判断され浮揚後再生され1942年12月12日に戦線に復帰しました。

復帰後、レオーネ・パンカルドはチェニジアへの兵員輸送の作戦に従事しましたが、1943年4月30日、

ドイツ駆逐艦ZG-3(ヘルメス)と作戦従事中に連合軍航空機の攻撃を受け沈没しました。この戦いではヘルメスも重大な損害を受けましたがなんとかチュニスに帰ることができました。

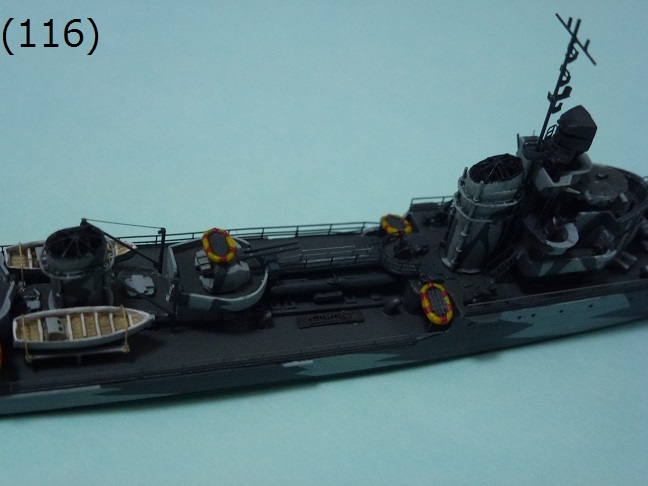

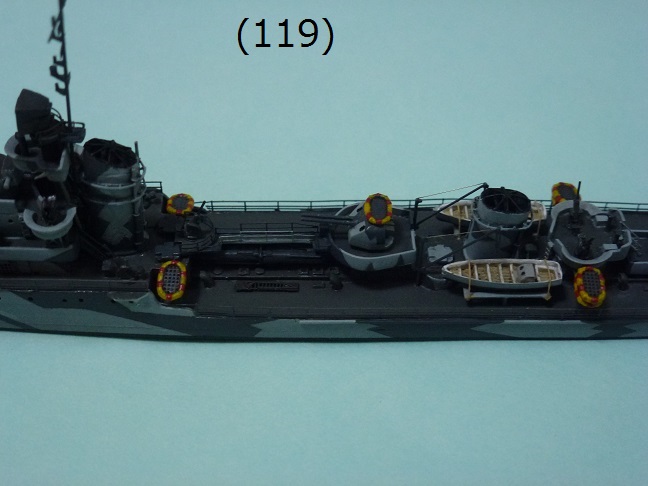

製作記(その11) - まとめ

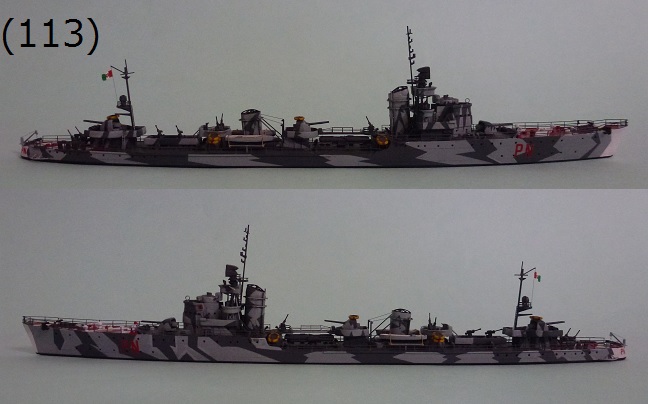

レジアマリーナのナヴィガトリ級イタリア駆逐艦がついに完成しました。

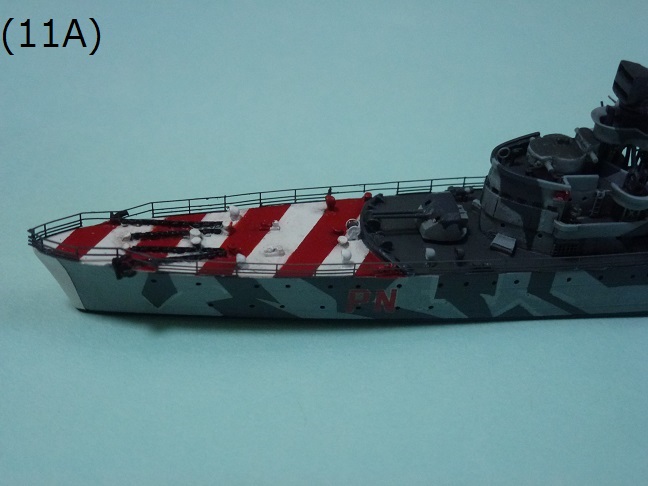

今回製作したレオーネ・パンカルドはなかなかイタリア艦らしい迷彩塗装が施された、正にこれぞイタリア駆逐艦という雰囲気の艦だと思います。

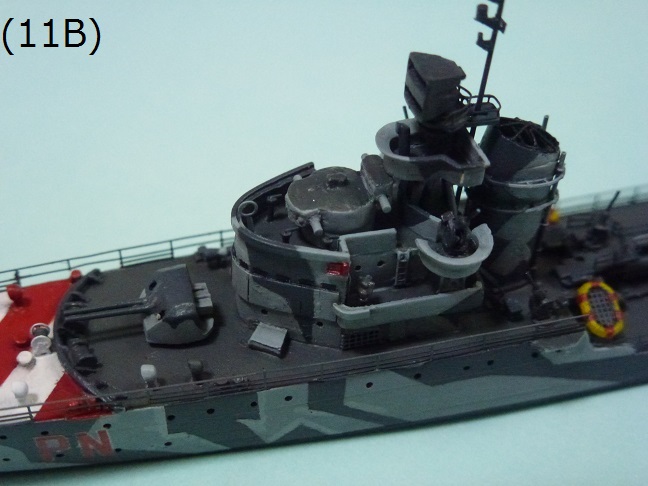

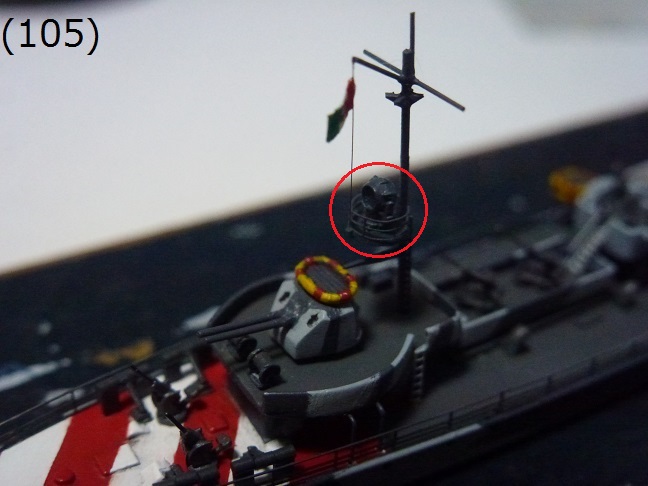

余り細かい工作については語りませんでしたが、艦橋上のループアンテナ、双眼鏡などの細かい機器も作りこんでいます((11B)参照)。

PROFILE MORSKIEのカラー塗装図やキットの箱と一緒に撮影した完成品です。

私はナヴィガトリ級駆逐艦の資料はほとんど持っていなかったのですが、PROFILE MORSKIEの資料があって非常に助かりました。

PROFILE MORSKIE無しでは、レオーネ・パンカルドを完成させることはできなかったと言ってもいいでしょう。

今回の製作では、レーダー(グフォ)はキット付属のレジン部品を使用しましたが、

エッチングパーツを入手する機会があれば現行のレジン製の部品を置き換えるつもりです。

置き換えるにあたり前部マストの張り線が邪魔になるかなと思い、今回の完成品では張り線作業は行いませんでした。

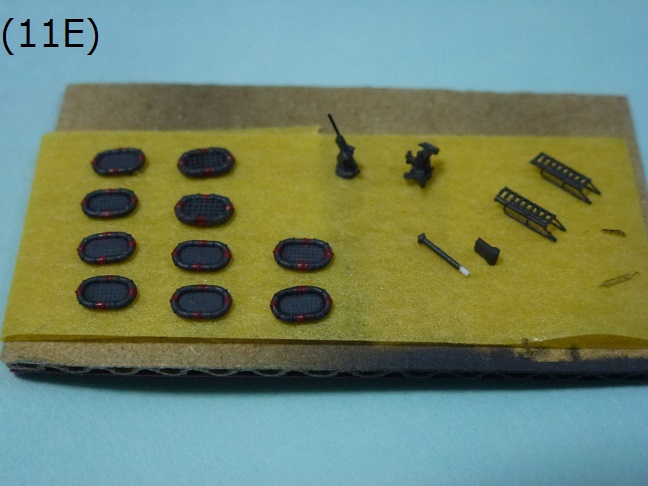

あと、時期によっては手すりにダークグレーの救命筏が取り付けられていたようですが、今回の製作では部品だけ用意しました((11E)参照)。

いつか、レーダー(グフォ)をエッチングパーツと置き換えたら、救命筏も必要な場合は取り付けて「追伸」として製作記を更新します。

レオーネ・パンカルドある意味まだ「未完」ですね。

最後に、「欧州海戦史 in WWⅡ 第Ⅳ刊」で製作したイタリア巡洋艦ライモンド・モンテクッコリと一緒に撮った写真です。やっぱり、イタリア艦いい。

今回の製作を終えて感じたことは「やっぱ、イタリア艦かっこいいな。」ということです。

独特の迷彩塗装、甲板上の紅白の対空識別、黄色に赤帯の救命筏と本当に色的に模型映えします。

船体のデザインも独特で本当に完成品を眺めていると癒されます。

完成まで苦労も多々ありましたが、本当にクローゼットの肥やしにならずに完成してよかった。

10年以上前に購入したキットだと思うのですが完成品を手にすることができて感涙です。

レジアマリーナやデルフィスモデルズのイタリア艦のキットは最近入荷が少なくなりましたが、

やっぱりイタリア艦いいですね。確かピットロードからもフレッチア級イタリア駆逐艦のガレージキットが発売されていましたが、

入手できたら作ってみたいものです(おわり)。(2021/7/17)

参考資料

PROFILE MORSKIE 84 Leone Pancaldo ISBN 978-83-60590-30-3 ISBN: 83-60590-30-3

世界の艦船 No.368(増刊第20集)「第二次大戦のイタリア軍艦」/ 海人社, ISBN: 4-905551-25-0

使用した主なアフターパーツ

クリッパーモデル - 1108 10-12.7cm 長砲身セット

Rainbow Model Deck Vent-pipe IV (Rb7079)

Rainbow Model Pulleys and Hooks (Rb7029)

White Ensign Models 1/700 PE 791 V/W Class Destroyer photo etched parts

ファインモールド - 1/700 汎用探照灯セット (WA5)

Regia Marina 1/700 対空砲セット

Delphis Models 1/700 イタリア艦用デカール

製作記(その10)

今回も前回に引き続き装備品を船体に取り付けていき、今回では作品を完成させます。

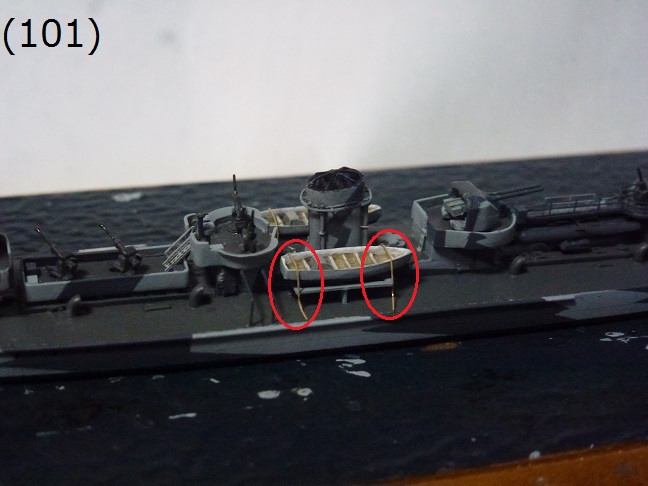

- (101)艦載艇を固定するロープ((101)の赤丸)は銅線をセールカラー(クレオスカラー45番)で塗装したもので再現しました。

(101)のように長めにとっておいて瞬間接着剤で固定し固定後に余分な部分をニッパーでカットします。

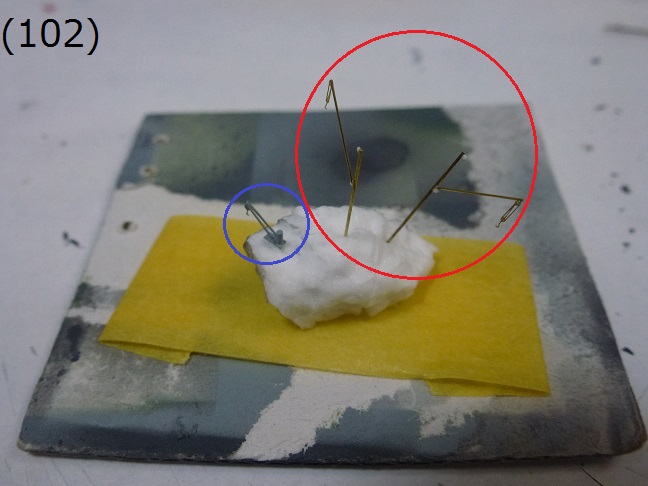

- (102)~(103)艦載艇用のクレーン((102)の赤丸)と艦尾のクレーン((102)の青丸)を自作しました。

艦載艇用のクレーンは支柱には0.3mm真鍮線を使用しアームの部分には0.2mm真鍮線を使用しました。

艦尾のクレーンは塗装後の状態ですが支柱をプラ板などで自作しアームの部分は0.2mm真鍮線を使用しました。

いずれの部品もフックの部分は市販のエッチングパーツを使用しています。

作例ではRainbow ModelのPulleys and Hooks(Rb7029)を使用しました。

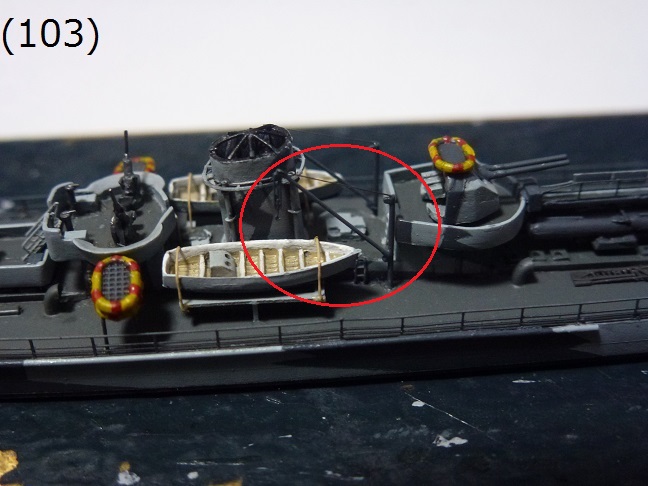

(103)の赤丸は船体に取り付けた艦載艇用のクレーンです。

- (104)~(105)後部マストの探照灯((105)の赤丸)にはファインモールドの部品((104)を参照)を使用しました。

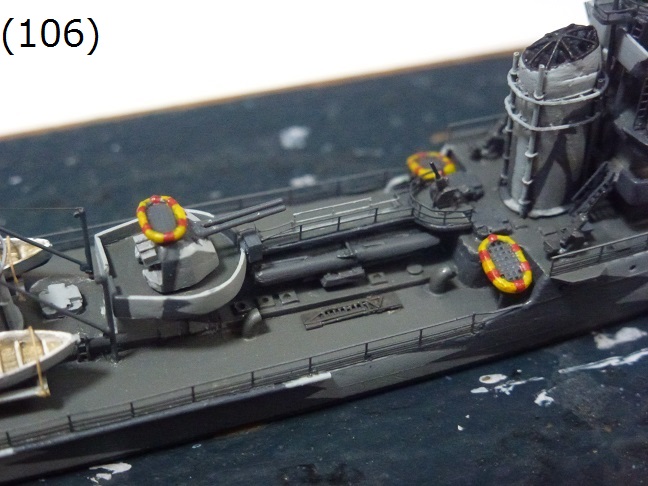

- (106)救命筏は余っていたタミヤのボーグ級やフレッチャー級の部品を使用しました。

Profile Morskieのカラー塗装図では救命筏は船体色(ライトグレー/ダークグレー)に赤帯塗装となっていますが、

キットの塗装説明では黄色に赤帯塗装となっています。

ダークグレーはともかく、実物の写真を見ても白黒写真だとライトグレーと黄色の区別はつかないですね。

今回の作品ではキットの塗装説明にある黄色に赤帯塗装を採用しました。

黄色はRLM04イエロー(クレオスカラー113番)を使用し赤はRLM23レッド(クレオスカラー114番)を使用しました。

実際はどうだったかは別として黄色に赤帯の方が模型映えしますね。

- (107)~(108)細かい部分の製作説明をかなりはしょりましたが、レオーネ・パンカルドついに完成しました。

手すりは余っていたWhite Ensign ModelsのV/W級用のエッチングパーツを使用しました。

軍艦旗はデルフィスモデルズのデカールです。

たかが駆逐艦一隻の製作にかなり時間がかかってしまいました(約3カ月)。面倒な作業も多く苦労も色々あった…。

次回はイタリア駆逐艦レオーネ・パンカルドの製作記をまとめます。(2021/7/10)

製作記(その9)

今回も前回に引き続き装備品を船体に取り付けていきます。

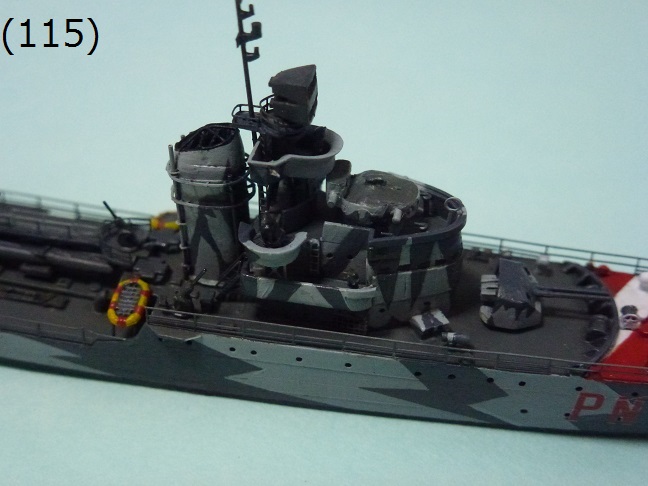

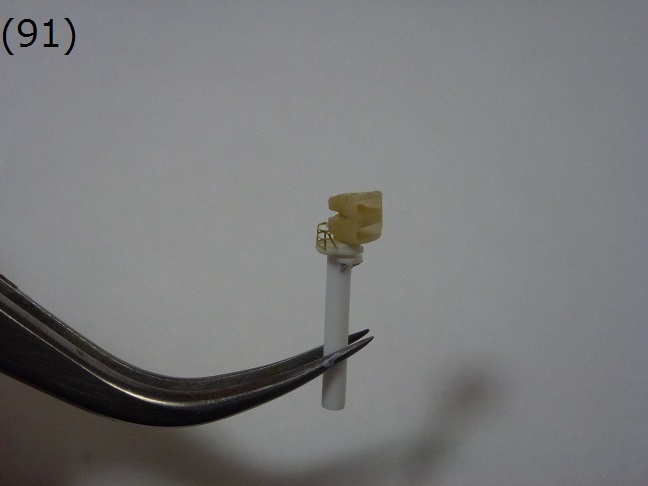

- (91)前回製作した見張り所(?)に取り付けるレーダーの部品を作りました。

レジン製のレーダー(グフォ)の部品はやはりいまいちです。

今回はキット付属のレジン製の部品を使用しましたが、エッチングパーツが入手できれば将来置き換えたいです。

- (92)~(94)見張り所に支柱やラダーを追加しました。

手持ちのエッチングパーツで使えそうな部品や0.2mm真鍮線を使用しました。

マストにもプラ板や適当なエッチングパーツで付属品を自作し追加工作しました。

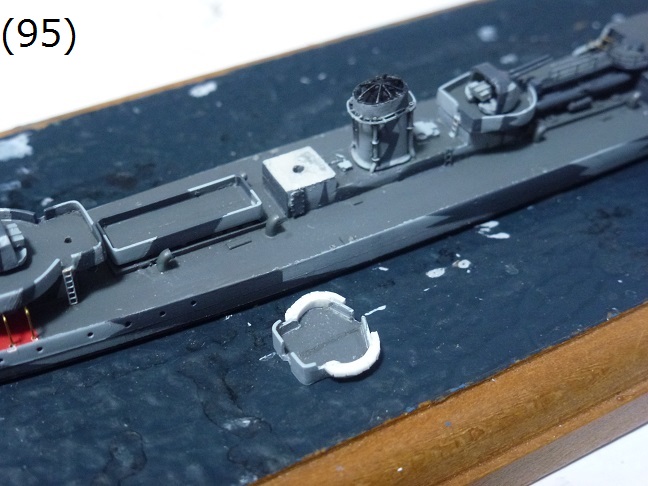

- (95)また手戻り発生してしまいました。第二煙突後方の機銃座の幅が約1.5mmほど広すぎたため両脇に救命筏が付けられないことが分かってしまいました。

軍艦って装備品をぎりぎりの配置で詰め込んでいたりするので、ちょっとサイズを間違えて部品を自作してしまうと他の装備品の取り付けが難しくなってしまうことがあります。

機銃座の部品をうまく船体から外すことができたので、幅を切り詰めてブルワークを作り直しました。

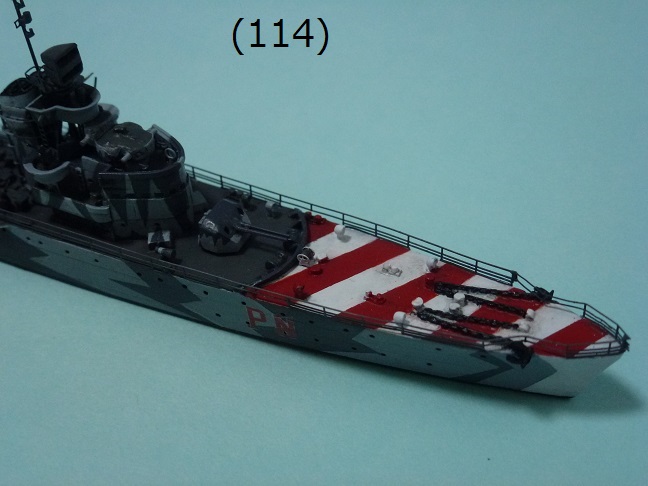

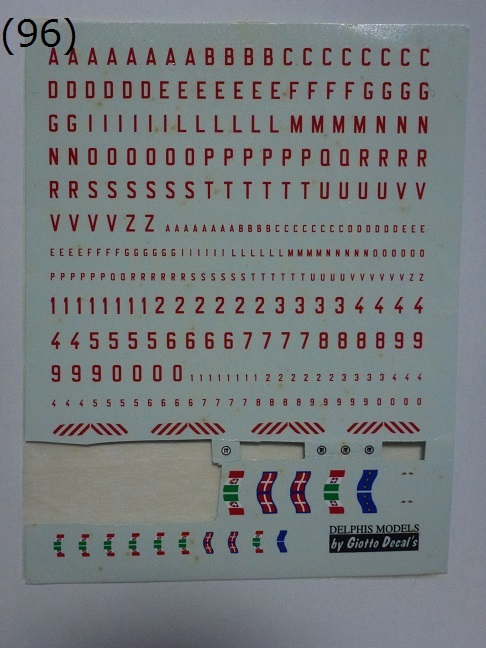

- (96)~(98)レオーネ・パンカルドは大戦中も艦の識別文字(PN)を船体側面に記載していました。

私はデルフィスモデルズのイタリア艦用のデカール((96)参照)をたまたま持っていたのでそのデカールを使用しました。

10年以上前に購入したデカールだったので破れたりして使えないかもと思いましたが、けっこう使い物になりました。

このデカールの軍艦旗は間に何か挟まなくても時間が経ってもしおれないです。

識別文字は艦首の船体側面((97)参照)だけでなく艦尾((98)参照)にもあります。

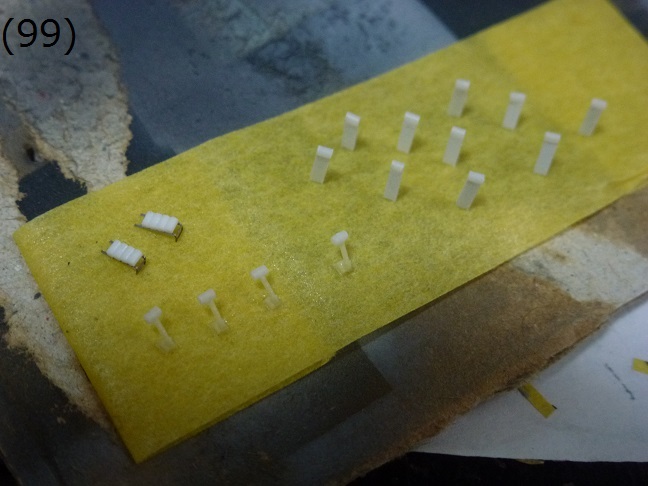

- (99)~(9B)レオーネ・パンカルドの爆雷投射機はドイツの駆逐艦に装備されていたような左右に自発装填用の爆雷が配置されていたものです。

キット付属の部品はあまり出来が良くなかったので自作しました。(9A)の左側がキット付属の部品で右側が自作した部品です。

爆雷投射機は余っていた他キットのレジン製部品を使用しました。爆雷は0.5mmのプラ丸棒(Evergreen 218)を使用しました。

自発装填用の爆雷は爆雷部分は0.5mmのプラ丸棒を使用し台座はプラ板を使用しました。

(9B)は自作した爆雷投射機と爆雷投下軌条を後部甲板に装備した写真です。

爆雷投下軌条((9B)の赤丸)は0.5mmのプラ丸棒(爆雷部分)とジョーワールドの精密窓枠のエッチングパーツで自作したものです。

- (9C)製作に時間がかかっているレオーネ・パンカルドですが、かなり形になってきました。後付けになってしまいましたが0.3mmプラ棒(Plastruct MR-10)で船体側面に消磁電路(?)を追加しました。

次回は残りの部品(艦載艇、救命筏、対空兵装、後部マスト、手すりなど)を取り付けて完成を目指します。(2021/6/26)

製作記(その8)

今回も前回に引き続き装備品を船体に取り付けていきます。

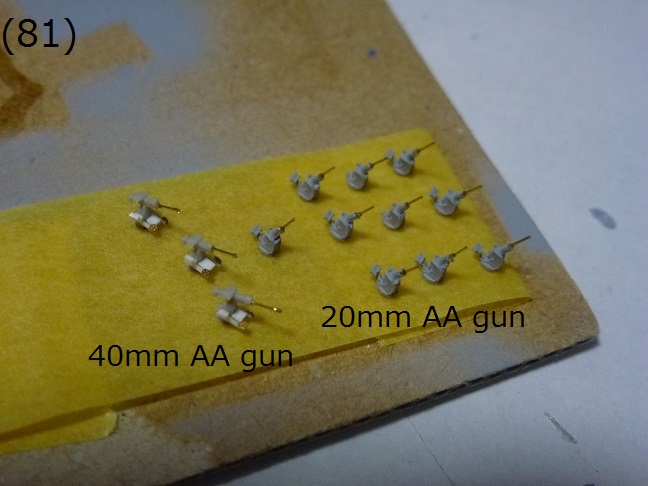

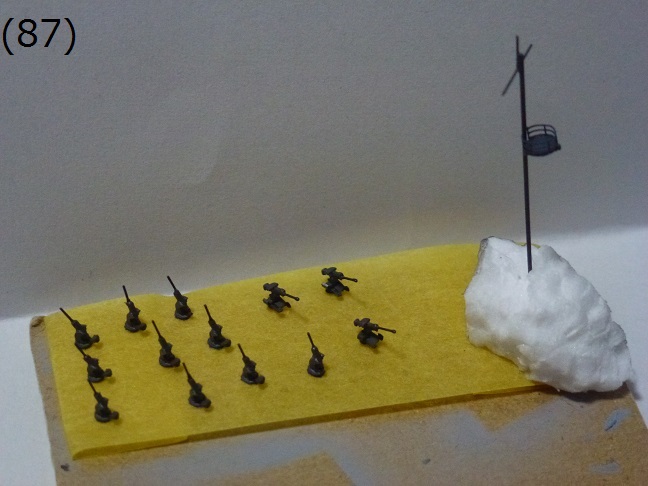

- (81)対空砲の部品です。20mm対空機銃は製作記(その3)で述べたようにたまたま持っていたレジアマリーナの別売部品を使用しました。

銃身は0.2mmの真鍮線で置き換えました。

40㎜対空砲はピットロード(トランぺッター)の戦艦ローマを製作した時に余った部品を加工したものです。

- (82)~(83)キットの艦橋上の見張り所(?)の部品は図面と比較するとやや大きすぎます。見張り所はプラ板で自作しました。

写真の左側がキットの部品で右側の白いのが自作したものです。

見張り所のブルワークは機銃座のブルワークのように上部が斜めになっています。

製作記(その5)で機銃座のブルワークを製作したのと同じ方法で上部斜めのブルワークを再現しました。

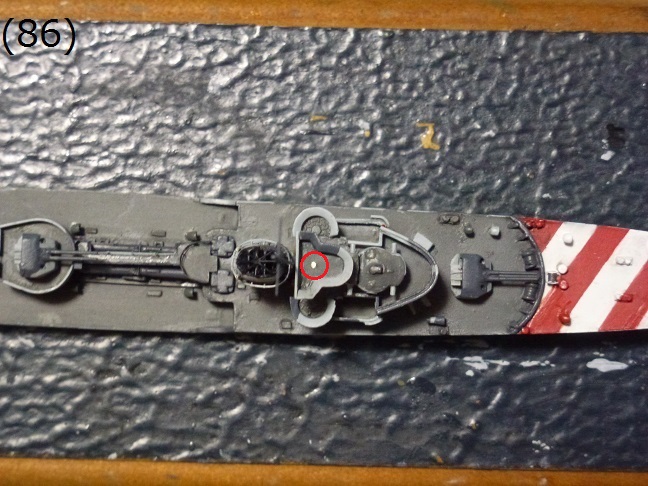

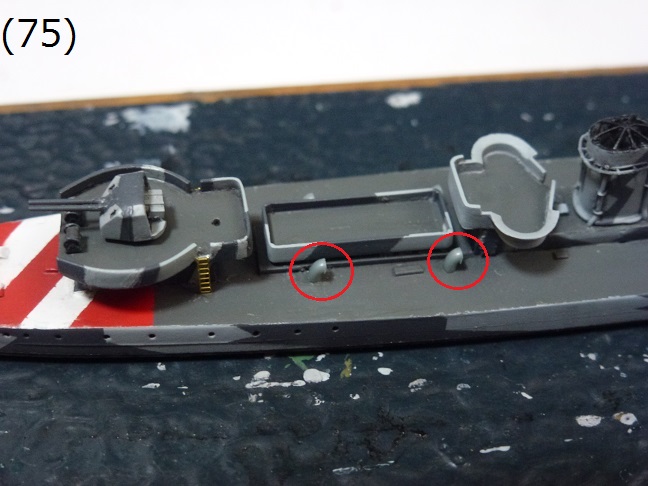

- (84)~(86)今回のレオーネ・パンカルドの製作で最も工作が難しいと思ったのが三脚の見張り所((84)の赤丸)の製作です。

作ってみるとやはり厄介な作業でした。

マストや艦橋上の測距儀との位置関係が微妙なので三脚の支柱の長さや傾きを決めるのにかなり神経を使いました。

三脚のなかで後部の二本は0.4mm真鍮線を使用し、前部の一本は0.5mmの真鍮線を使用しました。

作り方としてはまず後部の二本の位置決めをしました。ゼリー状の瞬間接着剤で仮止めします。

次に自作した見張り所の部品に0.6mmの穴をドリルで開けて前部の一本(0.5mm真鍮線)を取り付けます((86)の赤丸中に穴に取り付けた真鍮線が見えます)。

それを位置決めした後部の二本の上に載せるようにして三脚の見張り所を作りました。

ここまでできると、後は細かい部品を付けていくだけなので比較的楽な作業になります。

- (87)塗装を終えた対空砲と後部マストの部品です。対空砲は本体をクレオスのMr.カラー116(RLM66ブラックグレー)でエアブラシ塗装し、

銃身はMr.カラー28(黒鉄色)を筆塗り塗装しました。後部マストは、迷彩塗装の濃い色(Mr.カラー333)をエアブラシ塗装しました。

次回も引き続き装備品の船体への取り付け行っていきます。(2021/6/13)

製作記(その7)

前回では船体と主な装備品の塗装が完了したので、今回からは装備品を船体に取り付けていきます。

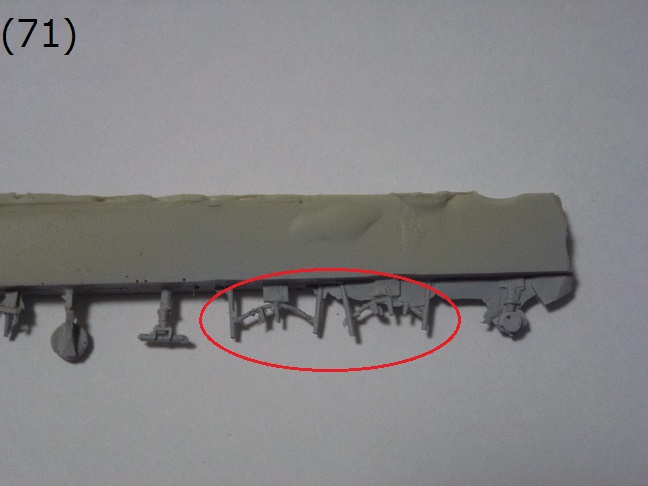

- (71)~(72)艦尾のプロペラガードは迷彩塗装や喫水線の塗装の際に邪魔になると考え、船体の塗装が完了してから取り付けることにしました。

キットにはレジン製の部品((71)の赤丸)が入っていますが、かなり砕けていてレジン製の部品では強度の問題もあるので真鍮線と伸ばしランナーで自作しました。

(72)の赤丸が自作したプロペラガードです。金色の部分が0.2mm真鍮線で灰色の部分が伸ばしランナーです。

強度が必要な主要な部分は0.2mm真鍮線を使い、その他の細かい部分はより細い伸ばしランナーを使用しました。

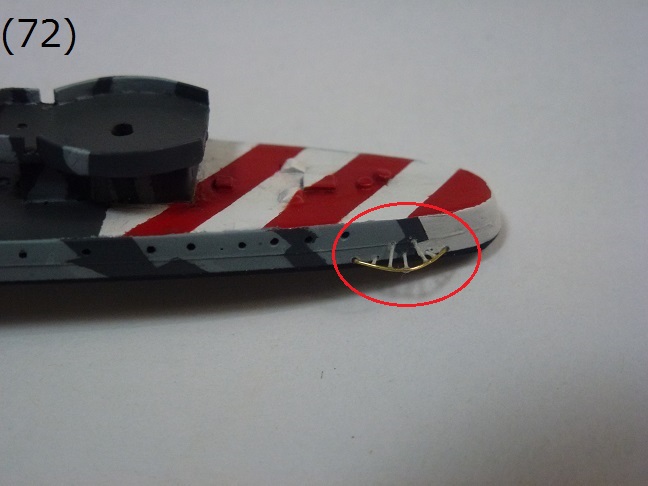

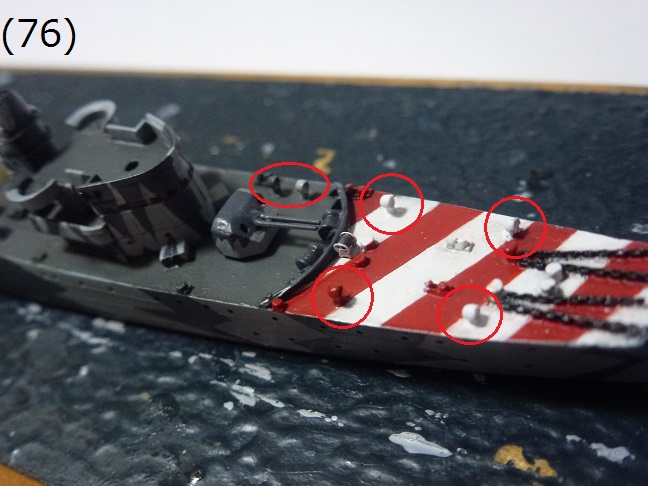

- (73)~(76)キットの甲板上には何個かの通気筒がモールドされていますが、砕けていたり甲板上から完全に外れて無くなっているものもありました。

今回の製作ではレインボーモデルの通気筒の部品を使用しました((73)~(74)参照)。

通気筒のモールドが残っている部分も削り取ってレインボーモデルの通気筒で置き換えました。

(75)と(76)の赤丸は通気筒をレインボーモデルのパーツで置き換えた部分です。

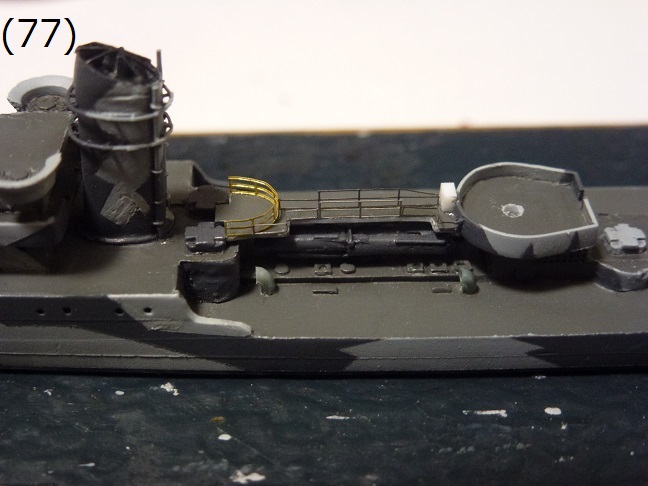

- (77)魚雷発射管上の通路を作成しました。通路は0.3mmのプラ板を使用し手すりは適当なエッチングパーツを使用しました。

次回も装備品の船体への取り付け行っていきます。(2021/6/5)

製作記(その6)

今回は、甲板のマスキングを完了し船体の塗装を行います。

- (61)甲板のマスキングをした船体です。艦首や艦尾の先端などマスキングテープではマスキングが難しい部分にはマスキングゾルを使用しました。

- (62)レオーネ・パンカルドはProfile Morskieによるとライトグレーとダークグレーの2色の迷彩塗装だったようです。

船体には「欧州海戦史 in WWⅡ」で使用した以下の色を使用しました:

ライトグレー:クレオス35(明灰白色)

ダークグレー:クレオス333(エクストラダークグレー)

まずはライトグレーをエアブラシ塗装します。(62)はライトグレーをエアブラシ塗装した船体です。

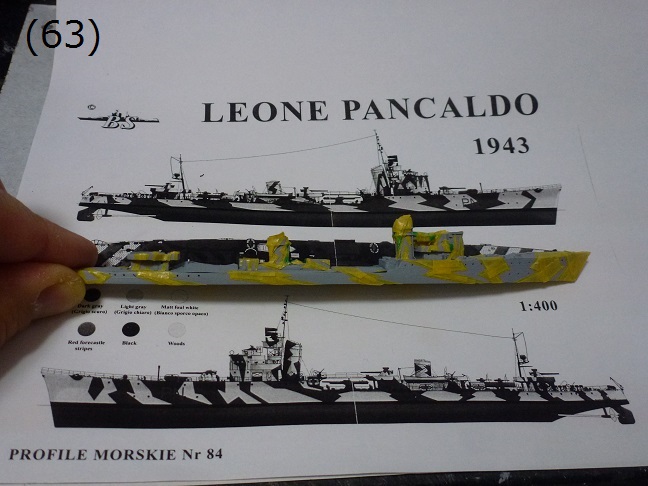

- (63)レオーネ・パンカルドはかなり複雑な迷彩パターンの迷彩塗装が施されていました。

(63)はダークグレーを塗装するためにマスキングした船体です。

基本的には直線で表現された迷彩パターンなので曲線をマスキングする必要はなかったのですが、

迷彩パターンが複雑なのでマスキング作業はかなり大変でした。

- (64)ダークグレーのエアブラシ塗装が終わり、マスキングを全て外した船体です。塗装がはみ出した部分があります。

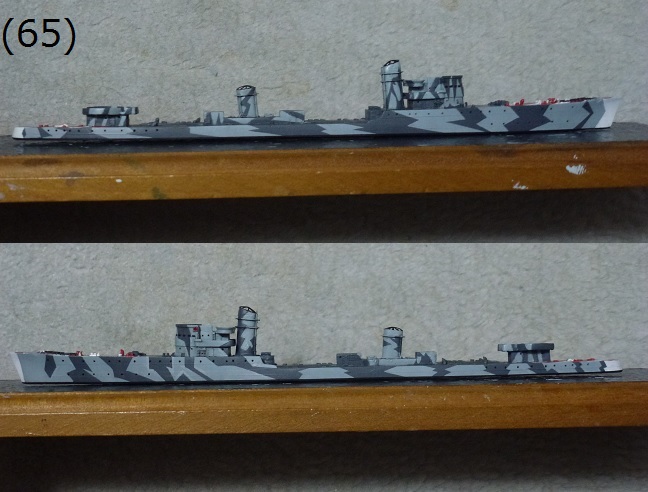

- (65)~(69)塗装がはみ出した部分を筆塗り塗装で修正し、エナメル系の艶消し黒で若干墨入れした船体と装備品です。

煙突の頂部は艶消し黒で筆塗り塗装しました。舷灯の赤と緑も筆で塗装しました。

船体の迷彩ですが(65)でも分かるようにかなり複雑な迷彩パターンです。

Profile Morskieの迷彩塗装図ではライトグレーとダークグレーの2色の迷彩塗装となっていますが、

キットの説明書では艦首と艦尾は白で塗装されていたとなっています。

1943年頃のイタリア艦では艦首と艦尾を白で塗装することが多かったことを考慮し、キットの説明書の指示を採用することにしました。

(66)は塗装が完了した装備品の写真です。砲塔は迷彩パターンが細かかったので筆塗りで迷彩塗装を行いました。

(67)は上から撮影した船体の写真、(68)~(69)は艦橋や煙突付近をアップで撮影した写真です。

艦橋の窓は最初に黒く筆塗りし、窓の部分を四角くマスキングしました。

しかし、あまりうまく四角い黒を塗装できず、マスキングを外した後で再マスキングして筆で黒を塗装するなどの修正を行いました。

船体と主な装備品の塗装が完了したので、次回からは装備品を船体に取り付けていきます。(2021/5/29)

製作記(その5)

前回では甲板の塗装が完了しました。今回は、船体の塗装を行う前の準備として船体の細部工作を行います。

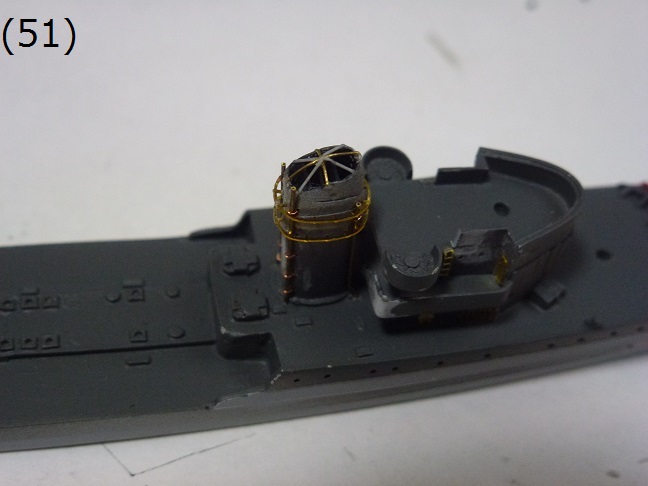

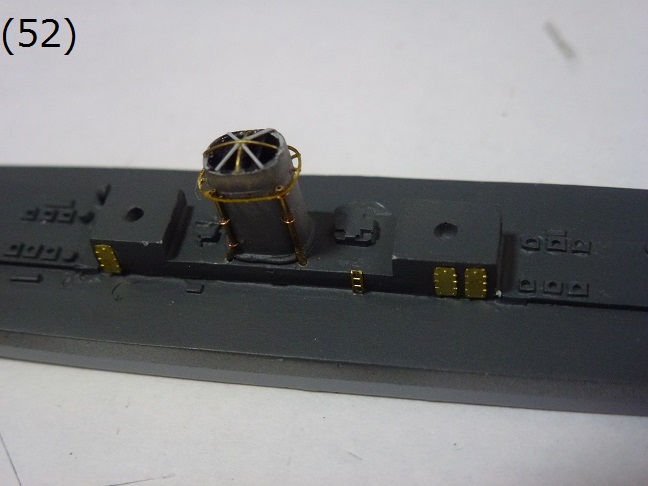

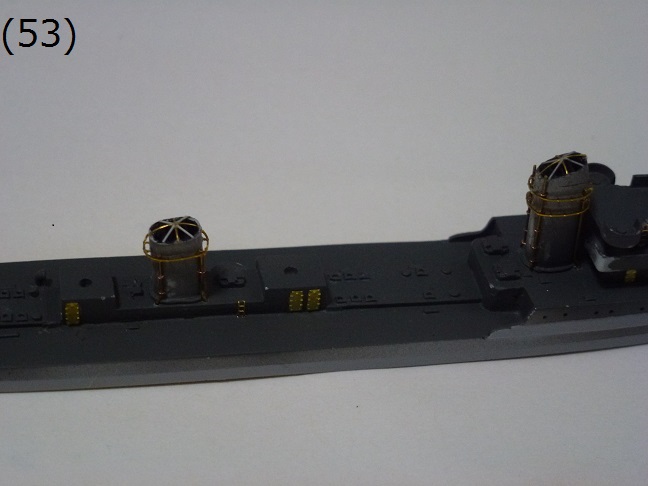

- (51)~(53)煙突の細部工作を行いました。削り取った配管や煙突頂部の金網、ジャッキステーのモールドをエッチングパーツや真鍮線などで再生しました。

(51)は前部煙突、(52)は後部煙突の細部工作後の写真です。

プラキットを製作する場合と同様に配管は真鍮パイプ(0.3mm/0.4mm)を使用し、0.2㎜ドリルで穴を開けて銅線で煙突に固定しました。

煙突頂部の金網は0.2mm真鍮線と伸ばしランナーで自作しました。(51)~(53)の金色の線が0.2mm真鍮線を使用した部分で薄い灰色の線が伸ばしランナーを使用した部分です。ジャッキステーはジョーワールドのエッチングパーツ(JPE38)を使用しました。

また、削り取ったドアのモールドもエッチングパーツで再生しました。

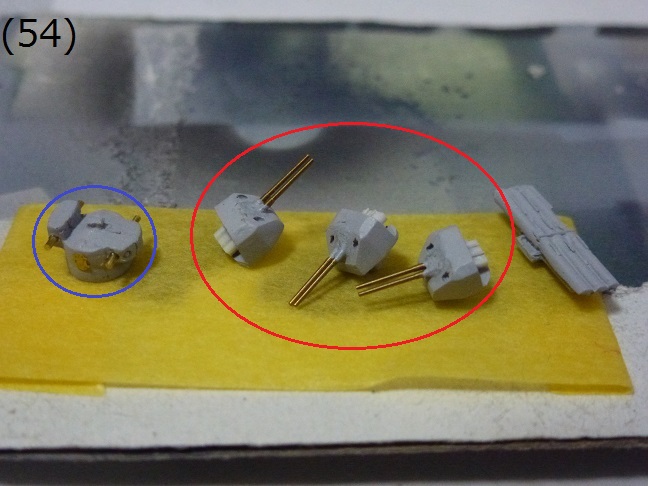

- (54)装備品の写真です。

主砲((54)の赤丸)は砲塔に砲身を取り付けて、溶かしパテとプラ板で砲身基部のキャンバスを再現しました。

艦橋上の測距儀((54)の青丸)はかなり形が崩れていましたが、プラ板などを貼り付けて形状を整形しました。

更に真鍮線やエッチングパーツ(ドア)でディティールアップしました。

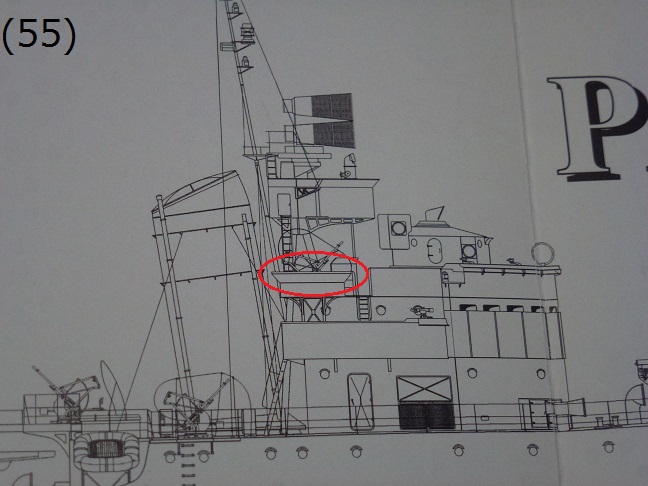

- (55)~(57)機銃座のブルワークは(55)の赤丸で示しているように、実物ではブルワークの上部が斜めになっています。

キット付属の部品でもこの斜めのブルワークは再現されていませんでした。上部斜めのブルワークは自作するのがかなり面倒そうだったので今回の製作では再現は見送る方向にしていました。

しかし、やはり再現したほうがいいと思い、甲板のマスキングが終わった後ですが工作しました。

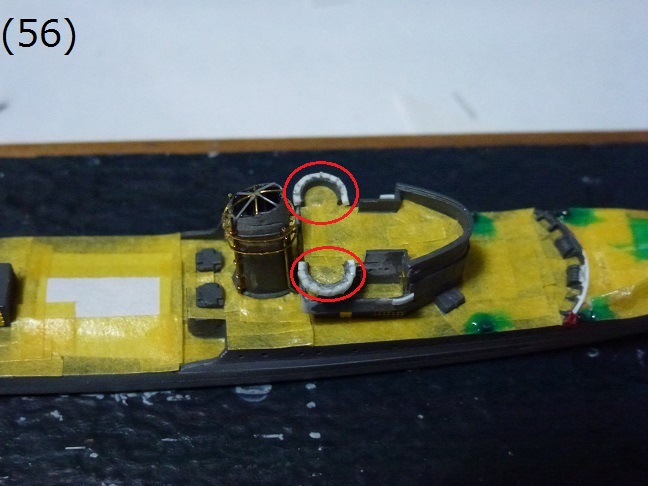

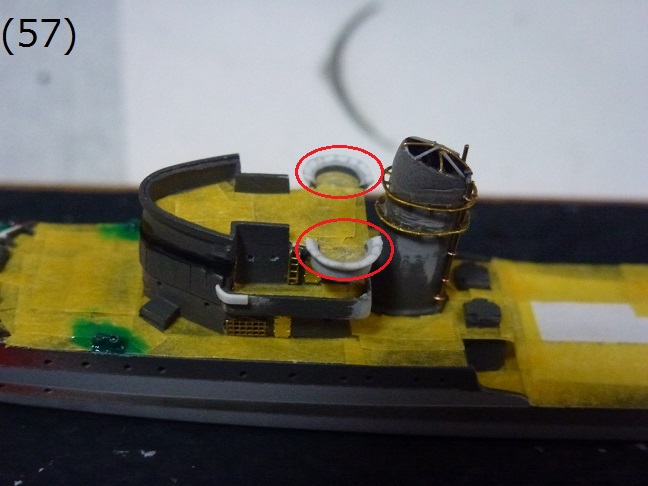

方法としては0.5mmのプラ棒を輪切りにしたものをブルワークの周りに接着し((56)の赤丸)、

接着が固まったらは0.5mmプラ棒の部分をカッターで削って斜めのブルワークを再現しました((57)の赤丸)。

次回は甲板のマスキングを完了し船体のエアブラシ塗装を行います。(2021/5/23)

製作記(その4)

今回は船体にサーフェーサーを塗装し甲板の塗装を行います。

- (41)~(42)船体側面の段差を再現するために、一旦サーフェーサーを二回ほどエアブラシ塗装してから低くなる部分をマスキングします((41)を参照)。

マスキングしてから更にサーフェーサーを二回ほどエアブラシ塗装します。(42)はサーフェーサーを塗装した後の状態です。

写真では船体しか写っていませんが、主砲や魚雷発射管などのレジン製の装備品もサーフェーサー塗装しました。

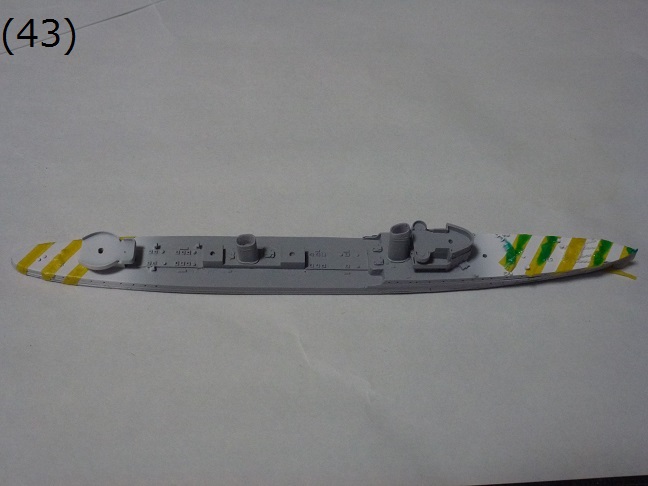

- (43)サーフェーサーを塗装した後は甲板を塗装します。

レオーネ・パンカルドの甲板の前後には対空識別である赤と白のストライプが塗装されていたようです。

(43)は艶消し白(クレオス62)を塗装してから赤を塗装するためにマスキングした状態です。

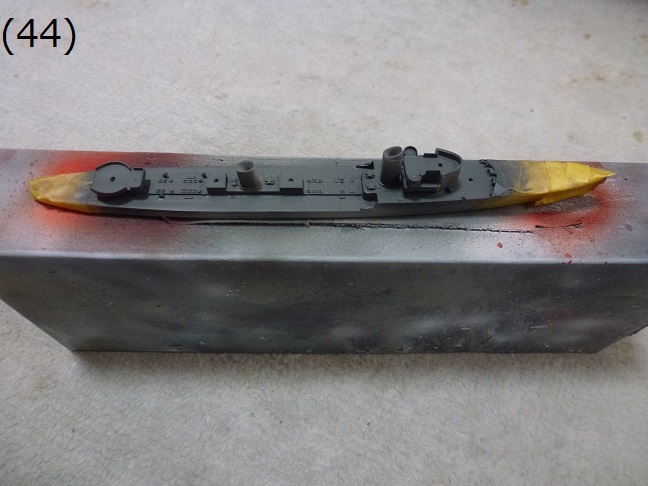

- (44)甲板色のダークグレーを塗装するため、

甲板前後の赤と白のストライプの部分をマスキングし甲板色をエアブラシ塗装した状態です。

甲板は「欧州海戦史 in WWⅡ」ではクレオスの32(軍艦色2)を使用していましたが、今回はより濃い色にするため32(軍艦色2)にクレオスの116(RLM66 ブラックグレー)を若干混ぜた色を使用しました。

- (45)甲板の色を塗装してからマスキングを外した状態です。甲板前部は甲板上に突起が多いのでやや塗装がはみ出してしまいました。

はみ出した部分は後で筆塗りで修正します。

甲板前後の赤と白のストライプの赤の部分にはクレオスの114(RLM23レッド)に艶消し(クレオス30)を混ぜたものを使用しました。

次回は甲板の塗装ではみ出た部分を修正し、煙突や上部構造物、装備品などの細部工作を行います。(2021/5/8)

製作記(その3)

今回は兵装類の工作を行います。

- (31)主砲の砲塔は一部に穴が開いていたので、プラ棒などを刺してパテを盛ってから整形しました。

砲身の部品はクリッパーモデルの10~12.7cm砲の真鍮砲身(長砲身タイプ)(製品番号:1108)とプラ板を使用し自作しました。

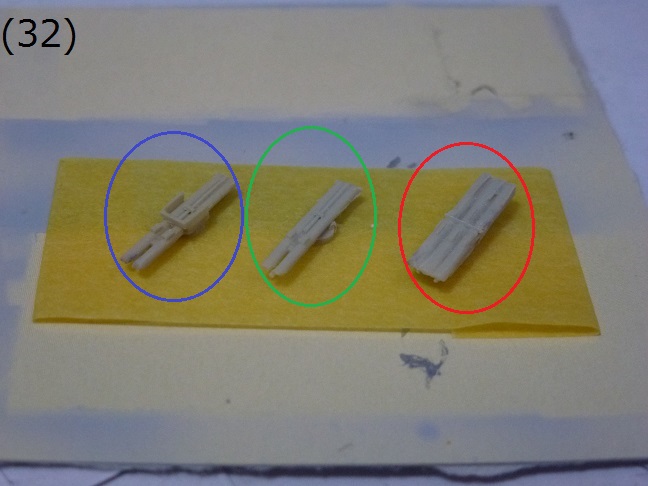

- (32)キットにはナヴィガトリ級の各艦を製作するために様々なタイプの魚雷発射管の部品が入っています。

1943年頃のレオーネ・パンカルドに装備されていた魚雷発射管に関しては資料によって指示が異なっています。

Profile Morskieの図面では連装魚雷発射管(作業台付き)((32)の青丸)が装備されていたとなっています。

一方、レジアマリーナの説明書では連装魚雷発射管(作業台無し)((32)の緑丸)を使用するように指示されています。

ただ、Profile Morskieに魚雷発射管を左舷に指向した1943年頃のパンカルドの写真が掲載されていて、

その写真では明らかに3連装魚雷発射管が装備されていたようなので、今回の製作では3連装魚雷発射管((32)の赤丸)を装備することにします。

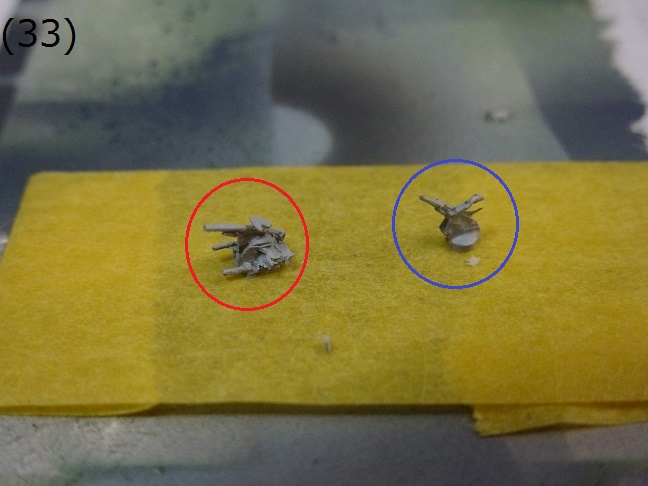

- (33)~(35)1943年頃のレオーネ・パンカルドは後部魚雷発射管を撤去し代わりに37㎜単装機銃2基を装備していました。また20mm単装機銃を9基装備していました。

(33)の赤丸が37㎜単装機銃、青丸が20mm単装機銃のキットの部品です。いずれもかなり形が崩れていてそのまま使いたくはない部品です。

20mm単装機銃は数年以上前に入手したレジアマリーナの別売の部品((34)を参照)を持っていて、

この別売部品に含まれている20m単装機銃の部品がかなりまともなので((35)参照)、今回はこの別売部品を使用します。

37㎜単装機銃は他に代替できそうな部品がないか検討中です。

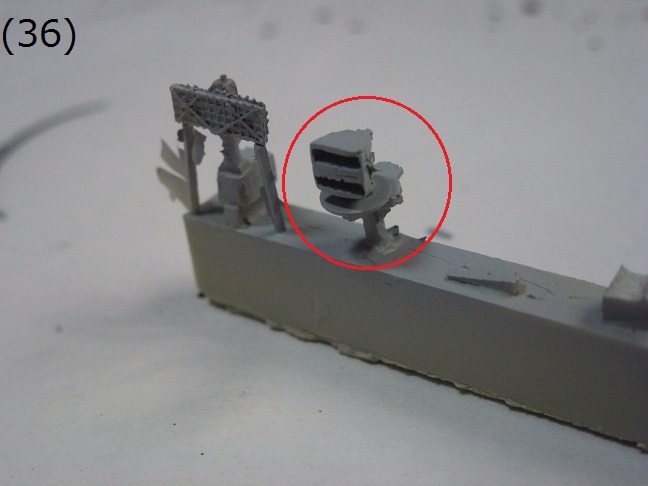

- (36)1943年頃のレオーネ・パンカルドにはグフォ(梟の意味)と呼ばれるイタリア式レーダーが装備されていました。

(36)の赤丸がグフォの部品です。レジン製だと再現度は今ひとつですね。

本当はエッチングパーツで置き換えたいところですが、イタリア艦の場合は上記の機銃の部品と同じようにアフターパーツの入手が難しいです。

以前はレジアマリーナからレーダーやカタパルトなどのエッチングパーツが別売されていましたが、

それでも入荷数は非常に少なかったです。今では、全くと言っていいほど見かけません。日米英独以外の艦の模型を製作する場合、装備品の部品をどうするかいつも頭痛の種です。

次回は船体にサーフェーサーを塗装し甲板の塗装を行います。(2021/5/1)

製作記(その2)

今回は船体と上部構造物の工作を行います。

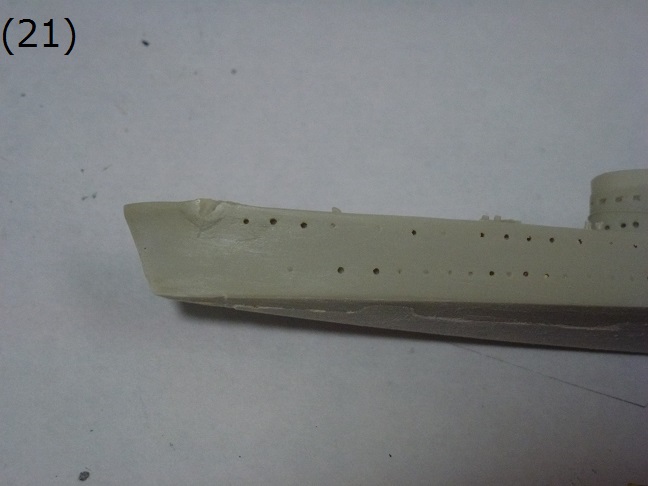

- (21)~(22)レジアマリーナのキットは概して艦首のフレアの表現があまい((21)を参照)ので艦首部船体の側面をカッターで削りフレアを表現しました。

カッターで削った後は耐水ペーパーで船体側面を整形しました((22)参照)。

- (23)船体側面の舷窓はモールド甘かったり位置が異なっていたりするので、プラ棒などを刺して埋めてから0.5mmのドリルで開けなおしました。

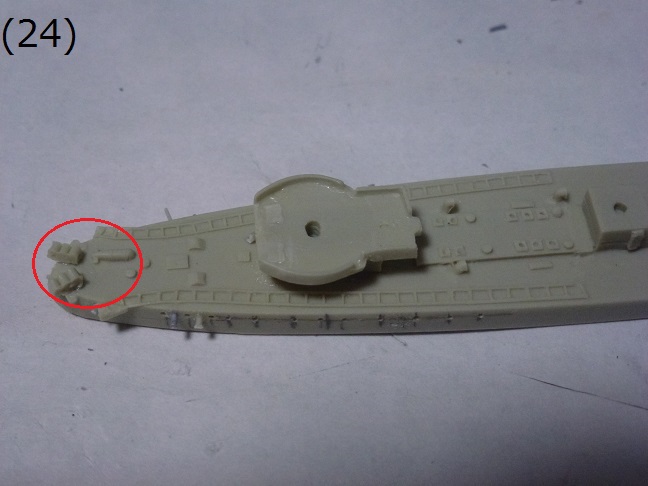

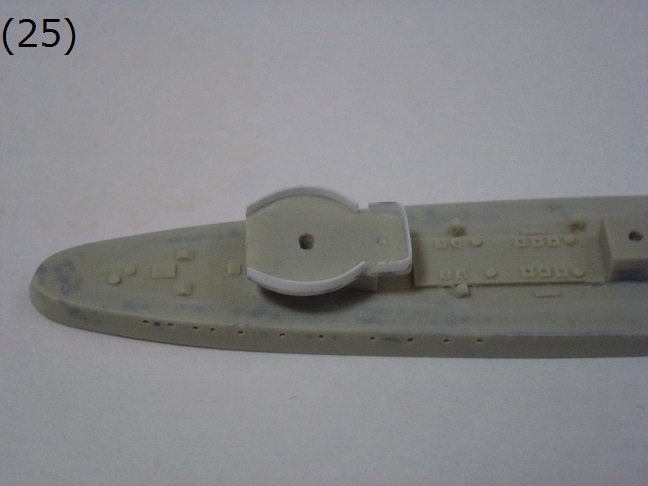

- (24)~(25)キットの後部甲板には機雷敷設軌条がモールドされていますが、

Profile Morskieによると1943年頃のパンカルドには機雷敷設軌条が無かったようなので、甲板上のモールドを削り取りました。

また、艦尾の爆雷投下軌条やパラベーンのモールド((24)の赤丸)も削り取りました。

爆雷投下軌条は後でアフターパーツなどで再生します。

後部構造物のブルワークもプラ板で作り直しました。

(24)が修正前の写真で(25)が修正後の写真です。

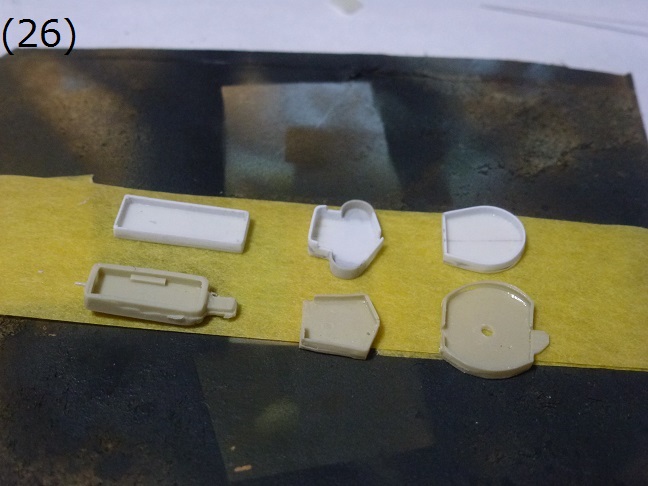

- (26)機銃台や主砲台は形状や大きさが異なっていたので、プラ板で作り直しました。

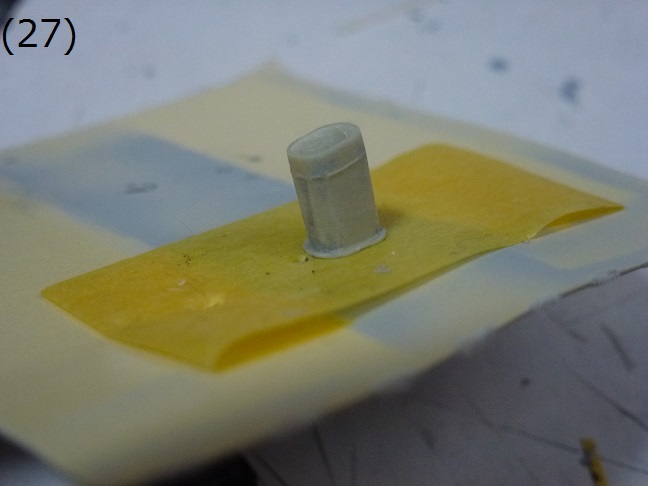

- (27)パンカルドは後部煙突を短縮していたので後部煙突の長さを短縮しました。また、金網や煙突側面の配管のモールドを削って煙突内部を彫り込みました。

配管は後で真鍮パイプなどを使用し自作します。

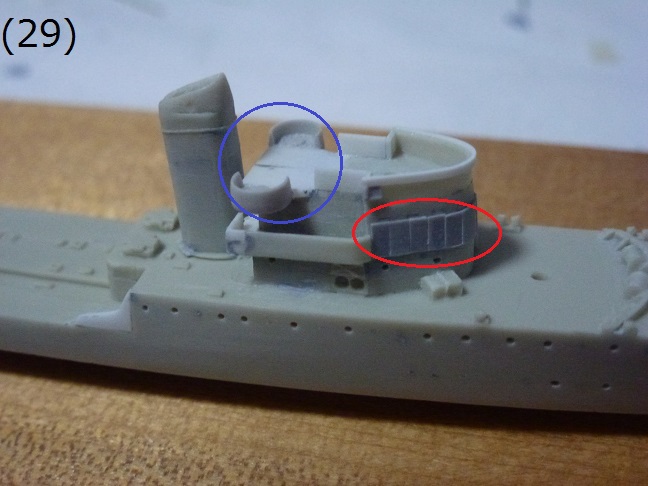

- (28)~(29)艦橋の窓のモールドは位置や数が実物と異なるので、プラ板で埋めて塗装で表現することにします((28)の赤丸を参照)。

艦橋などの上部構造物側面のドアのモールドも全て削り取りました。ドアのモールドは後でエッチングパーツで再生します。

艦橋側面に取り付けられた防弾版((29)の赤丸)はプラストライプで再現しました。艦橋上部の機銃台((29)の青丸)もプラ板などで作り直しました。

前部煙突も後部煙突と同様に金網や煙突側面の配管のモールドを削って煙突内部を彫り込みました。

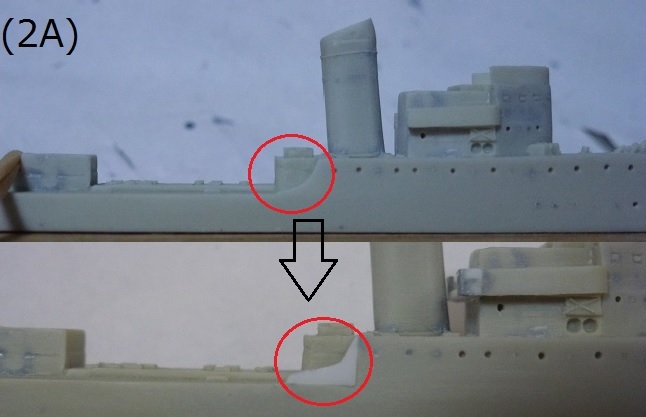

- (2A)パンカルドの船首楼甲板後部の波除け(?)((2A)の赤丸)は形状がキットと異なっていたようなのでプラ板で作り直しました。

(2A)の上がキットの状態(修正前)、下が修正後です。

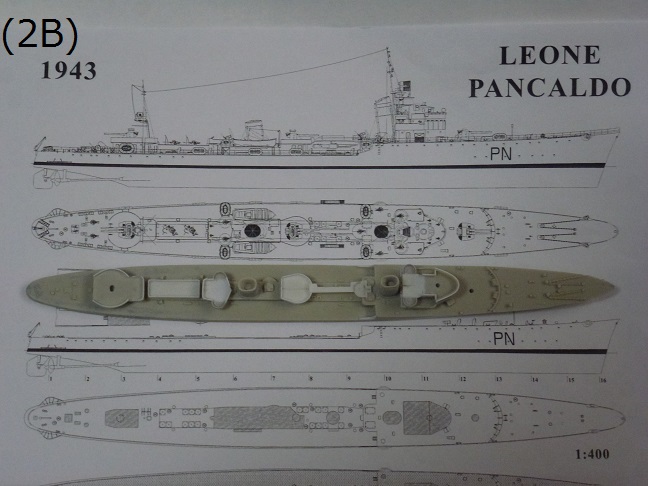

- (2B)工作を終えた船体とProfile Morskieの図面との比較です。

次回は兵装類の工作を行います。(2021/4/24)

製作記(その1)

- (11)~(13) キットの内容物です。船体のモールド((11)参照)は結構きれいですが、細かい部品((12)~(13)は参照)は破損しているものもあります。

レジアマリーナのキットはだいたいこんな感じのキットです。

細かい部品は余り整った形状の部品とは言えません。以前、ガレージキットは「ガレキ(瓦礫)」と呼ばれていました。

初期のガレージキットの細かい部品は、よく見ると確かにレジン製の部品なのですがぱっと見はレジンの残骸の集まりにしか見えないものが多かったでした。

レジアマリーナの部品はそこまでひどくはないですが、かなり整形が必要そうな部品です。

レジアマリーナのキットは甲板上の継ぎ目のモールドが追加されていたり、エッチングパーツが追加されていたりなどリリース時期によって内容が異なっていたりします。

私が持っているキットはエッチングパーツが含まれていないものです。本当はレーダー類などエッチングパーツが欲しいところではありますが…。

以前は、レーダー類などレジアマリーナの別売エッチングパーツなど販売されていましたが最近は模型店でも見かけなくなりましたね。

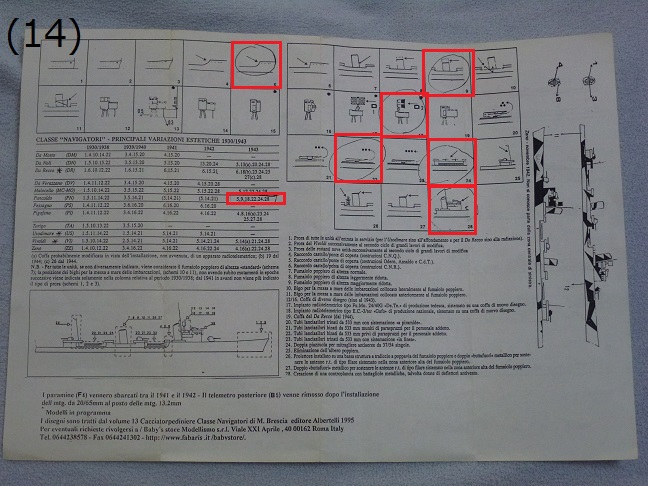

- (14) 組み立て説明書はナヴィガトリ級駆逐艦各艦の迷彩塗装や相違点などが掲載されていて、なかなか立派な資料になっています。

全てイタリア語で書かれているので何が書いてあるのかさっぱり分かりませんが…。

イタリア人が編集したものなのでとりあえず信用しましょう。(14)は説明書の中でナヴィガトリ級各艦の年代ごとの相違点が示されている部分です。

赤枠部分が1943年のレオーネ・パンカルドの該当部分になります。

キットには魚雷発射管や艦橋構造物など各艦のバリエーションをカバーした部品が含まれています。

- (15)~(16)(15)は艦底を耐水ペーパーで平らにしているところです。

(16)はガイアノーツのレジンウォッシュに浸けて離型剤落としをしているところです。今回は三日ほど浸けておきました。

いよいよ、ガレージキットの製作開始です。

次回は船体と上部構造物の工作を開始します。(2021/4/10)

[Gallery一覧]