Independence class Aircraft Carriers

USS Independence (CVL-22) 1944 (Vee Hobby 1/700)

USS Monterey (CVL-26) 1944 (Built using Dragon 1/700 Belleau Wood(CVL-24))

中国の模型メーカーであるVee Hobbyから米空母インディペンデンスが1/700洋上模型で発売されました。今回の製作記ではこのキットを製作します。

インディペンデンス級空母は第二次大戦中に空母兵力を増強するために、建造中だったクリーブランド級軽巡洋艦の船体を利用して建造された軽空母です。

全部で9隻が就役しました。

Vee Hobbyの米空母インディペンデンスのキットには通常版と豪華版がありますが、以下の写真は豪華版の内容物です。

以下が豪華版にのみ付属しているエッチングパーツ、甲板のマスキングシート、アンカーチェーン、レーダーの支柱(真鍮製)です。甲板のマスキングシートには艦番号のマスキングシートも含まれているので結構使えそうです。艦番号や白線のマスキングってかなり大変なんですよね。

以下のような品物もキットに含まれていたのですが、何のキャラクターなのでしょうか。

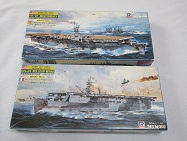

今回の製作では、ドラゴンのインディペンデンス級空母ベローウッドとの作り比べも行います。ドラゴンのキットは元はピットロードのスカイウェーブシリーズの製品でした。以下の写真はピットロード時代の製品です。高荷義之氏による迫力あるボックスアートです。

金型を引き継いだドラゴンは、まず左上(1)の「プリンストン」のキットを発売しました。このキットはピットロードのキットに独自に作った船底の部品が追加されていてフルハルでのキット製作も可能でした。更に、右上(2)の「インディペンデンス」のキットでは独自に作成した兵装類、艦載機、エッチングの部品も含まれて、エッチングパーツで再現した格納庫の中が見えるように甲板の部品は透明部品になっていました。ドラゴンはその後ベローウッド用の甲板部品やエッチングパーツなども追加された下(3)の「ベローウッド」のキットを発売しました。

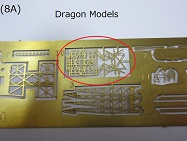

以下は、今回製作する「ベローウッド」のキットの内容物です。前作の「インディペンデンス」のキットと比較すると、ドラゴンが新たに作った「ベローウッド」用の甲板の部品と追加のエッチングパーツ(写真の赤枠中)が追加されています。

追加のエッチングパーツには以下写真のように艦橋、煙突の支柱、レーダーなどの部品が含まれています。

当初はドラゴンの「ベローウッド」は「ベローウッド」として製作しようと思いましたが、資料を調査すると「ベローウッド」が迷彩塗装を施した状態の写真がけっこう少ないようでした。一方、「ベローウッド」と迷彩パターンが同じ「モンテレー(CVL-26)」では迷彩塗装を施した状態の写真が比較的多く見つかりました。そこで、今回は「ベローウッド」のキットを「モンテレー」として製作することにしました。Vee Hobbyの「インディペンデンス」はキット通り「インディペンデンス」として製作します。

今回の製作で参考にする資料は主に以下の写真の本と以下のインターネットで公開されている資料です。

製作記(その11)

今回は船体のエアブラシ塗装を行います。塗装ブースの無い私は週末しかエアブラシ塗装ができないので、計6色の塗装に数週間かかってしまいました。平日はほぼ毎日仕事が終わった後の夜にマスキング作業を行い、週末はエアブラシ塗装という1週間を繰り返していました。

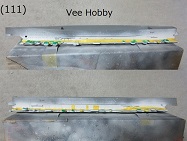

- (111) まずはVee Hobbyのキットの塗装です。塗装は薄い色から濃い色の順番に行い、ホワイト(5-U)→ライトグレー(5-L)→オーシャングレー(5-O)→ネイビーブルー(5-N)の順に行いました。(111)はホワイト(5-U)を塗装した後でライトグレー(5-L)を塗装するためにマスキングした状態です。

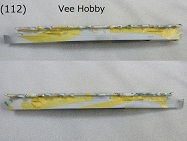

- (112) ライトグレー(5-L)を塗装した後でオーシャングレー(5-O)を塗装するためにマスキングした状態です。

- (113) オーシャングレー(5-O)を塗装した後でネイビーブルー(5-N)を塗装するためにマスキングした状態です。

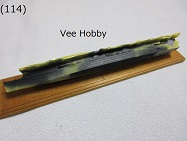

- (114)ネイビーブルー(5-N)を塗装した状態です。

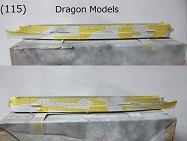

- (115) 次はドラゴンのキットの塗装です。Vee Hobbyのキットの塗装と同じく、塗装は薄い色から濃い色の順番に行います。ペールグレー(5-P)→ヘイズグレー(5-H)→ネイビーブルー(5-N)の順に行いました。(115)はペールグレー(5-P)を塗装した後でヘイズグレー(5-H)を塗装するためにマスキングした状態です。

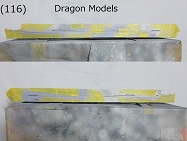

- (116) ヘイズグレー(5-H)を塗装した後でネイビーブルー(5-N)を塗装するためにマスキングした状態です。

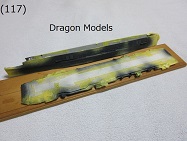

- (117)ネイビーブルー(5-N)を塗装した状態です。

次回はマスキングを外して、塗料がはみ出した部分の修正を行い船体の塗装を完了させます(2026/2/7)。

製作記(その10)

今回は甲板などの平面部分をマスキングして船体の迷彩を塗装し始めます。

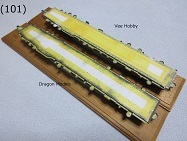

- (101)~(102) 甲板などの平面部分をマスキングしました。

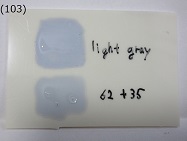

- (103)~(104) まずはインディペンデンスの迷彩塗装ですが1944年頃はメジャー33/8Aが使用されていました。使用している色はホワイト(5-U)、ライトグレー(5-L)、オーシャングレー(5-O)、ネイビーブルー(5-N)の4色のようです。ライトグレーとネイビーブルーはこれまでミスターカラーの特色セット(WWⅡアメリカ海軍艦船迷彩色セット2)の色を使用していましたが、

手持ちの在庫が乏しくなってしまいましたので、ライトグレーはクレオスの艶消し白(62番)と明灰白色(35番)を調合したものを使用し、ネービーブルーはクレオスの14番を使用することにしました。(103)は上が、ミスターカラー特色セットのライトグレーで下が艶消し白と明灰白色を調合したものです。他の3色とのコントラストを考慮し色の明度はなるべく同じようにしています。

4色は以下の色を使用します((104)参照):

- ホワイト(5-U):艶消し白(62番)に明灰白色(35番)を若干入れた色。

- ライトグレー(5-U):艶消し白(62番)と明灰白色(35番)を調合した色。

- オーシャングレー(5-O):ミスターカラーの特色セット(WWⅡアメリカ海軍艦船迷彩色セット1)の色。

- ネイビーブルー(5-N):ネイビーブルー(14番)。

- (105) 一方、モンテレーは迷彩塗装としてメジャー33/3Dが使用されていたようです。使用している色はペールグレー(5-P)、ヘイズグレー(5-H)、ネイビーブルー(5-N)の3色のようです。3色は以下の色を使用します((105)参照):

- ペールグレー(5-P) :ガルグレー(11番)に艶消し白(62番)を調合した色に、ネイビーブルー(14番)を若干入れた色。

- ヘイズグレー(5-H) :ミスターカラーの特色セット(WWⅡアメリカ海軍艦船迷彩色セット1)の色。

- ネイビーブルー(5-N):ネイビーブルー(14番)。

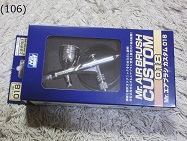

- (106)最近、私が高校生の時に購入したエアブラシ(オリンポス PC-101)の調子が悪くなってきたので、エアブラシを新調しました。

次回からは実際の塗装を行っていきます(2026/1/17)。

製作記(その9)

今回は艦橋、艦橋前部に装備されたクレーンなどの工作を行います。

- (91) 艦橋前部に装備されたクレーンを製作しました。Vee Hobbyのクレーンはキット付属のプラパーツやエッチングパーツのみで組み立てたものです。ドラゴンのキットにはアームのみエッチングパーツが含まれていますので、ラダーやフックは他のエッチングパーツの部品を使用し組み立てました。

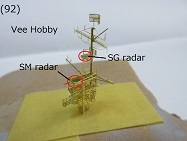

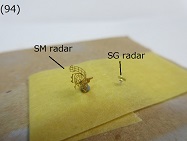

- (92)~(95) (92)~(93)はVee Hobby のトラスマストのエッチングパーツを組み立てたものです。なかなか、1944年頃のインディペンデンスのトラスマストをよく再現できていると思います。ループアンテナ((93)の青丸中)は他キットの部品を流用しました。(92)に示した場所にSMレーダーとSGレーダーを後で取り付けます。SMレーダーはキットにはプラパーツのみ含まれているのでライオンロアのエッチングパーツ(LE700080 WWII U.S NAVY RADAR )を使用しました。SGレーダーはキット付属の部品を使用しています((94)参照)。SMレーダーはそれまでインディペンデンス級が装備していたSC-2レーダーやSKレーダーでは低空で侵入してくる敵機をほとんど検知できなかったため、SC-2レーダーの代わりに装備されたレーダーのようです。

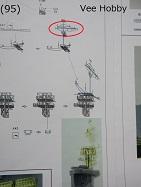

エッチングパーツのヤード((95)の赤丸中)は組み立て説明書では長い部分を左舷側にするよう指示していますが右舷側が長いのが正しいかと思います。

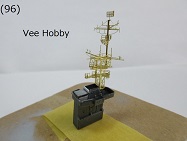

- (96) 組み立てたトラスマストを艦橋に取り付けるとこんな感じになります。

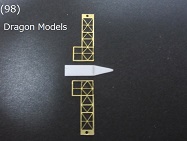

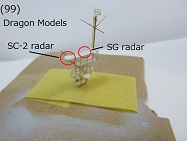

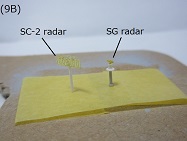

- (97)~(9B)次にドラゴンのキットのトラスマストですが、キットにはインデペンデンス用とベローウッド用の2種類のエッチングパーツが含まれています((97)参照)。ただ、実物の写真を参考にすると、いずれもそのままではモンテレーのトラスマストとして使用できなさそうでした。今回は加工しやすそうな細めに作られているベローウッド用トラスマストのエッチングパーツを改造してモンテレーのトラスマストを作成しました。ベローウッド用トラスマストの側面部品を使用し((98)参照)、プラ板(0.3mm厚)などを併用して自作しました。(99)~(9A)が自作したトラスマストです。(99)に示した場所にSC-2レーダーとSGレーダーを取り付けます。SC-2レーダーとSGレーダーはVee Hobbyのエッチングパーツの余りを使用しました((9B)参照)。モンテレーは1944年頃はインディペンデンスと異なりまだSC-2レーダーが装備されたままだったようです。インディペンデンスではSGレーダーが装備されていた場所にSMレーダーが装備されたため、SGレーダーはマスト中部に移設されたようです((92)参照)。

- (9C)~(9D) 組み立てたトラスマストを艦橋に取り付けるとこんな感じになります。艦橋側面は大き過ぎる舷窓のモールドなどを消して、0.5mmのドリルで舷窓を開けなおしました。

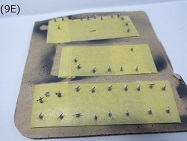

- (9E) 20mm単装機銃も作製しました。インディペンデンスは12基、モンテレーは22基装備です。部品は以下のものを使用しました。

- インディペンデンス

- 銃身:Tom's Modelsのエッチングパーツ

- 盾: Vee Hobbyのエッチングパーツ

- 台座:Vee Hobbyのプラパーツ

- モンテレー

- 銃身と盾:Fine Moldsのエッチングパーツ(AM-37 WWII 米海軍 20mm対空機銃セット)

- 台座:タミヤのボーグやインディアナポリスなどの部品

マガジンは0.5mmのプラ棒を輪切りにしたものを使用しました。

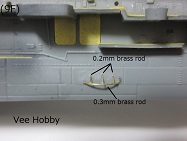

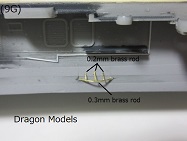

- (9F)~(9G) プロペラガードはドラゴンのキットではプラパーツで提供されていて、Vee Hobbyのキットでは省略されています。両社のキットとも0.2mmと0.3mmの真鍮線で自作しました。

次回は甲板などの平面部分をマスキングして船体の迷彩を塗装し始めます(2026/1/10)。

製作記(その8)

前回はモンテレイ(ドラゴンのキット使用)の機銃座など(スポンソン)の製作を行いましたが、今回はインディペンデンス(Vee Hobby)のスポンソンを製作します。スポンソンの配置に関しては迷彩塗装を施した頃のインディペンデンス(1944年6月~12月頃)の写真を参考にしました。

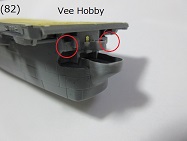

- (81)~(82) 艦首と艦尾の写真です。インディペンデンスは竣工時には艦首と艦尾にそれぞれ20mm単装機銃を2基装備していましたが((81)と(82)の赤丸の位置)、これらの機銃は迷彩塗装が施された1944年6月頃は廃止されていたようです。Vee Hobbyのキットでは廃止された状態で艦首と艦尾が再現されていますのでキット通りとします。

- (83) 飛行甲板前部の20mm単装機銃の配置((83)の赤丸中)は、実物の写真をみるとキット通りのようですのでそのままとします。

- (84)左舷側の第2、第3煙突の間にある20mm単装機銃2基のスポンソン((84)の青丸中)と左舷の中央と後部の20mm単装機銃のスポンソン((84)の赤丸中)は実物の写真では廃止されていたようにも見えますが、よく分からなかったのでキット通り残しました。

- (85)~(86) 実物の写真とキットの右舷後部の兵装配置を比較したところ、キットで20mm単装機銃2基のスポンソン((85)の赤丸中)がある部分には、実物では40㎜連装機関砲が一基装備されていたように見えます。40㎜機関砲が装備されていた場所には元の20mm単装機銃のスポンソンを削ってドラゴンの40mm機関砲のスポンソンの部品を流用し取り付けました。また、射撃指揮装置のスポンソンは0.5mmのプラ板を土台にしてブルワークは0.2mmプラペーパーを使用し自作しました((86)の赤丸中)。

他の方が書かれたインディペンデンス級空母の製作記事によると、日本軍の攻撃の主体が体当たり攻撃になってくると近接防御火器である20mm単装機銃では防御不足(接近してくる航空機に被弾させても体当たりしてくる)であることが分かってきて、戦争末期のインディペンデンス級空母では20mm単装機銃は撤去される方向だったようです。日本軍の体当たり攻撃が始まったのは1944年10月のサマール冲海戦の頃なので、20mm単装機銃が撤去され始めたのは1944年末くらいから1945年初頭くらいなのでしょうか。

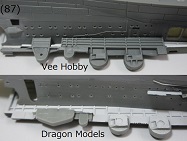

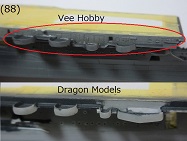

- (87)~(88) Vee Hobbyのスポンソンの部品ですが最新のキットだけあってなかなかよくできていると思います。スポンソンは実物では船体に繋がっているのですが、ドラゴンのキットでは飛行甲板の縁についているようになっています。Vee Hobbyのキットでは船体に繋がっているように再現されています((87)参照)。また、ドラゴンのキットでは甲板の側面のモールドは何もありませんが、Vee Hobbyのキットでは細かいモールドが施されています((88)の赤丸中)。

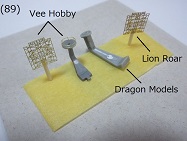

- (89)~(8A)第2、第3煙突の間に装備されていたSKレーダーとその台座です。Vee HobbyのキットではSKレーダーと台座の手すりが、ドラゴンのキットではSKレーダーがエッチングパーツで提供されています。ドラゴンのSKレーダー支柱の部品はややオーバースケールに見えますので((89)参照)、船体に取り付けるときに大きさを調整しようと思います。また、ドラゴンのSKレーダーは部品が太目の印象((8A)参照)ですので、ライオンロアのエッチングパーツを使用することにします。

次回は艦橋、艦橋前部に装備されたクレーンなどの工作を行います(2025/12/13)。

製作記(その7)

今回も前回に引き続き機銃座といった船体の付属物の製作を行います。

インディペンデンス級空母のキットを作る前は「戦時急造型の軍艦なんて兵装配置は同型艦では全部同じだろう。」などと高をくくっていましたが、(その2)で説明したように、同じ艦でも大戦中の兵装配置の変更があったようです。その変更も艦によって異なるようで、たとえ同型艦であっても兵装配置の調査が各艦で必要なようです。写真や図面から模型化しようとしている時期で各艦がどのような兵装配置をしていたかを調査して模型に反映させる作業は、地味な割にはけっこう時間がかかります。

- (71) Vee Hobbyのキットでは前回の(6A)で説明したように機銃座など(スポンソン)の部品は甲板とは別の部品になっています。甲板と船体を接着してからスポンソンの部品を取り付けた方がいいように思えました。甲板と船体を接着する前に、前部エレベーターを格納庫に接着して船体側面の開口部をマスキングテープで塞ぎました。マスキングテープは船体の迷彩塗装完了後に前部エレベーター開口部から取り外します。

- (72) 甲板を船体に接着しクランプで固定して数日接着剤を乾燥させます。

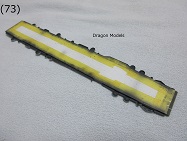

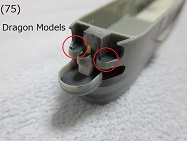

- (73)~(75) 続いてドラゴンのキット(モンテレイ)のスポンソンを取り付けます。私が調査した限りでは迷彩塗装を施した頃のモンテレイ(1944年9月~11月頃)の兵装配置は、ほぼインディペンデンスのキット通りでいいようです。艦首と艦尾の20mm単装機銃も残されていたようです((74)~(75)の赤丸中)。

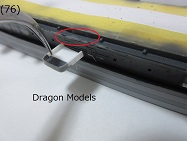

- (76) 第2煙突と第3煙突の間に装備されていた20mm単装機銃2基の機銃座は、実物の写真を見るとモンテレイが迷彩塗装を施した頃は飛行甲板が煙突周りまで拡張されたため位置が低められたように見えます。元の機銃座のモールド((76)の赤丸中)を削除して、20mm単装機銃2基の機銃座を新たに作成し低い位置に取り付けることにします。

次回もスポンソンといった船体の付属物の製作を継続して行います(2025/12/6)。

製作記(その6)

今回も前回に引き続き煙突や兵装類といった船体の付属物の製作を継続して行います。

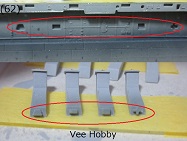

- (61)~(62) 煙突の部品はキットでは金網がモールドされ煙突開口部が塞がれた状態になっています。金網のモールドを削って煙突開口部をくりぬきました。金網は、Vee Hobbyのキットでは付属のエッチングパーツ(A15)を使用しました。説明書では明示的にA15が煙突の金網の部品であるとは書かれていませんが、説明書にA15に関する記載が無いのでエッチングパーツの形状から煙突の金網用の部品だと判断しました。ドラゴンのキットには金網用のエッチングパーツは含まれていないので、太めの手すりのエッチングパーツを流用し自作しました((61)参照)。Vee Hobbyのキットでは煙突の取り付け穴の形状を変えて、似ている煙突部品の取り付けミスを防ぐようにしています((62)の赤丸中参照)。

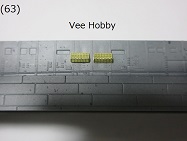

- (63) Vee Hobbyの豪華版では船体側面に装備されていたフローターバスケットがエッチングパーツで提供されています。フローターバスケットのエッチングパーツを組み立てました。

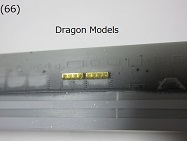

- (64)~(66) ドラゴンのキットにはフローターバスケットのエッチングパーツは含まれていないので、ライオンロアの汎用エッチングパーツを使用しました((64)を参照)。エッチングパーツを曲げるときは0.8mmのドリル刃や、0.8mm(0.5mm+0.3mm)のプラ板の端を曲面に加工した部品を使用しました((65)を参照)。船体側面にモールドされたフローターバスケットを削って、エッチングパーツを取り付けます((66)を参照)。

- (67)~(68) 40mm機関砲はファインモールドの部品を両社のキットに使用することにしました。キットのままだとやや腰高なので台座の下部を削り取りました((68)参照)。

- (69) Vee Hobbyの豪華版には40mm機関砲の手すりのエッチングパーツが含まれています。サイズがやや合いませんでしたが、ファインモールドの40mm機関砲の部品に取り付けました。フローターバスケットのエッチングパーツも組み立てました。写真では20mm単装機銃の部品が写っていませんが、20mm単装機銃は正確な装備数が分かってから製作します。

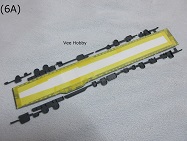

- (6A) 続いて機銃座の工作を行います。Vee Hobbyのキットでは機銃座などの部品は甲板とは別の部品になっています。

次回も機銃座といった船体の付属物の製作を継続して行います(2025/11/23)。

製作記(その5)

今回も前回に引き続き甲板の塗装を行います。

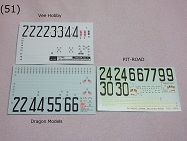

- (51) Vee Hobbyの豪華版では甲板のマスキングシートが用意されているので、艦番号を苦労してマスキングする必要はありません。ドラゴンのキットでは甲板のマスキングシートは提供されていないので、デカールの艦番号を型紙にして艦番号のマスキングを行います。(51)は3社のインディペンデンス級空母用のデカールですが艦番号の書体には微妙な違いがあります。どのデカールの書体が正しいということではなく艦によって書体が異なることがあるようです。塗装された時期に依存するのでしょうか。

「モンテレイ」では大戦中の実物の写真から甲板上の艦番号はPIT-ROADの書体に近いように見えます。「モンテレイ」の艦番号はPIT-ROADのデカールを型紙にしてマスキングすることにします。

一方、「インディペンデンス」の戦後のビキニ環礁原爆実験後の写真ではVee Hobbyの書体は「インディペンデンス」の艦番号の書体にやや近い印象です。しかし、戦後の写真なので大戦中の艦番号の書体はVee Hobbyのデカールやマスキングシート通りなのかもしれません。インディペンデンスは大戦中の艦番号の書体を確認できる写真が見つからなかったので、甲板のマスキングシートに印刷された艦番号の書体を信じることにします。

- (52) 「モンテレイ」の艦番号をマスキングした状態です。PIT-ROADのデカールの艦番号を型紙に使用しました。

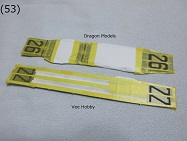

- (53)両キットの艦番号のマスキングが完了し、艦番号の塗装を行う状態です。

- (54)艦番号をエアブラシ塗装した状態です。艦番号の色は艶消し黒(クレオスの33番)にブラックグレー(クレオスの116番)を若干混ぜた色を使用しました。

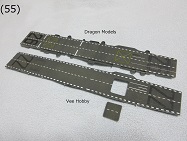

- (55)~(56) (55)は甲板の塗装が完了した状態の写真です。ドラゴンのキットを使用した「モンテレイ」のエレベーターに「X」マークが塗装されていますが、実物の写真を参考にしました。 「X」マークを黄色にしたのは参考資料でも示した「camouflage2」の表紙に掲載されている模型の甲板を参考にしました((56)の赤丸中)。真偽のほどは定かではありません。

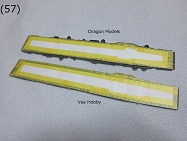

- (57) 苦労して塗装した甲板なので、今後の工作で塗装を傷めるのを避けるため紙とマスキングテープでカバーしました。

- (58)甲板の塗装が完了したので、艦橋や横に突き出た特徴的な4本煙突など船体の付属物の工作を開始しました。(58)はドラゴンの艦橋と煙突です。艦橋の大きすぎる舷窓は0.88mmのプラ棒を輪切りにしたもので、穴をふさぎました。後で0.5mmのドリルで舷窓を開けなおします。煙突にはヒケがあったのでプラ板を埋めてヒケを整形します。(59)はVee Hobbyの艦橋と煙突の部品で、艦橋はスライド金型による一体成型で作られています。Vee Hobbyでは4本の煙突の部品にそれぞれ別の部品番号が割り当てられています(4本の煙突の部品に違いは無いように見えるのですが…)。

次回も艦橋、煙突、機銃座や兵装類といった船体の付属物の製作を継続して行います(2025/11/8)。

製作記(その4)

今回はVee Hobbyとドラゴンのキットの船体の工作を行い、甲板の塗装を始めます。

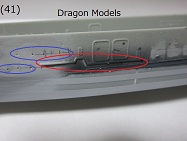

- (41)~(43)ドラゴンのキットに彫刻されている舷窓ですが、かなり大きな円のモールドになっています((25)参照)。この舷窓のモールドは大きさがかなり実物と異なっているので、

1mmのプラ棒で舷窓のモールドを埋めて0.5mmのドリルで舷窓の穴を開けなおしました((41)の青丸中)。舷窓の修正を行いながら(41)の赤丸中のモールドも気になってしまいました。このモールドは船体側面の通路です。でも、余り通路っぽくないモールドです。今回の製作記ではVee Hobbyのキットとドラゴンのキットの比較を行うので、キットのディティールアップは最低限にしたいのですがこのモールドは改修したくなりました。通路のモールドを全て削って0.3mmのプラ板を主体にして通路を作り直しました。(42)は製作中の状態で部品は長めにとってあります。(43)は余分な部分をカットした状態です。

- (44)~(45)一方、Vee Hobbyのキットの製作状況ですが、製作方針の変更を行いました。側面のシャッターを全て閉じた状態で製作する予定でしたが、

再現された格納庫内のディティールを生かしたくなってきて方針変更しました。船体前部のシャッターを全て開けた状態にして、前部エレベーターを下げた状態で製作することにしました。

格納庫内の床は実物の写真を見ると、デッキブルーのようなダークブルーではなくもっと薄い色のように見えます。ピットロードカラーのオーシャングレー(16番)に明灰白色(クレオスカラーの35番)を若干混ぜて薄くした色を使用しました。格納庫内側面の色は艶消し白(クレオス62番)を使用しました。(44)は床の色を塗装してから白をエアブラシ塗装するため床をマスキングした状態です。(45)は側面の白をエアブラシ塗装してから床のマスキングを外してエナメル系の黒で軽く墨入れした状態です。

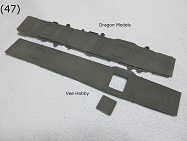

- (46)~(47)甲板の塗装を開始しました。まずはクレオスのタン(44番)に明灰白色を若干混ぜた塗料をエアブラシ塗装しました。それから、カタパルトなどの金属部分はライトグレー(ガルグレー(11番)を使用)を筆塗りで塗装しました((46)を参照)。それからデッキブルー(クレオスのWWIIアメリカ海軍艦船迷彩色セットを使用)をうっすらとエアブラシ塗装しました((47)を参照)。

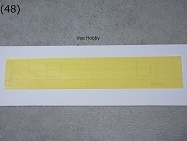

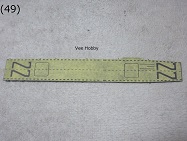

- (48)~(49)続いて白線の塗装です。Vee Hobbyのインディペンデンス級のキット豪華版には甲板の白線や艦番号を塗装するためのマスキングシートが付属しています((48)参照)。(49)はマスキングシートを甲板に貼り付けた状態です。

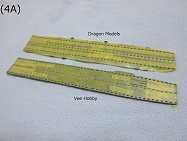

- (4A)ドラゴンのキットでは甲板の白線塗装を行うためのマスキングシートは付属していないため、汎用品を使用して地道にマスキングしました。Vee Hobbyのキットも艦番号の部分などをマスキングして、白線のエアブラシ塗装を行います。

次回も甲板の塗装を継続して行います(2025/11/1)。

製作記(その3)

今回もVee Hobbyとドラゴンのキットの船体の工作を行います。

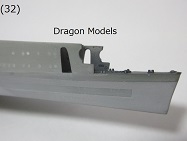

- (31)~(32)ドラゴンの船体側面には何もモールドがないので、船体の段差を表現するため船体をマスキングしサーフェーサーをエアブラシ塗装しました。

船体を迷彩塗装するとあまり段差は目立たないので、実物通り正確に段差を表現するというよりは平らではない船体側面の雰囲気を表現することを目的にしています。

- (33)~(34)Vee Hobbyの艦首部は上から甲板を覆うような部品(部品E18)を取り付けるので、あらかじめ艦首部を塗装しキャプスタンなどの部品((33)の赤丸中の部品)を接着しておきます。(33)は部品E18取り付け前、(34)は部品E18取り付け後の写真です。

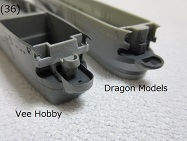

- (35)~(37)船体側面の部品を取り付けました。(35)はVee Hobbyとドラゴンのキットの船体です。Vee Hobbyのキットでは格納庫内側面のモールドも再現されています((37)参照)。やっぱり面倒でも格納庫内部も再現してシャッター開けた状態で製作した方がよかったかな。今更変えられないのですが…。

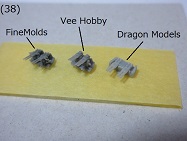

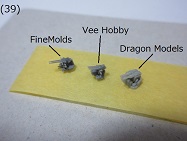

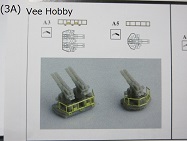

- (38)~(3A)艦載兵器の部品を見てみます。まずはボフォース40㎜機関砲の部品です。(38)はファインモールド、Vee Hobby、ドラゴンの4連装機関砲の部品です。ドラゴンは独自に製作したエセックス級空母用の兵装部品をベローウッドのキットに入れていて、4連装機関砲はピットロードの部品ではなく独自に作成した部品を使用するよう組み立て説明書で指示しています。一方、(39)は連装機関砲の3社の部品です。ドラゴンは連装機関砲の部品は独自製作の部品ではなくピットロード時代の部品をそのまま使用しています。エセックス級空母用の部品には連装機関砲の部品が無いからでしょう。(3A)はVee Hobbyのエッチングパーツの説明書の一部ですが、Vee Hobbyの豪華版では手すりのエッチングパーツが付属しています。ファインモールドの部品で両キットの40㎜機関砲の部品を置き換えるか検討中です。

- (3B)~(3C) (3B)はドラゴンとVee Hobbyの20mm単装機銃の部品です。ドラゴンの部品はエセックス級空母用の兵装部品に含まれているものです。(3C)はVee Hobbyのエッチングパーツの説明書の一部ですが、Vee Hobbyの豪華版では盾のエッチングパーツが付属しています((3C)参照)。

次回は甲板の塗装を行います(2025/10/11)。

製作記(その2)

前回は簡単にVee Hobbyのキットの内容物を見てみましたが、今回はVee Hobbyとドラゴンのキットの船体と甲板の工作を開始します。

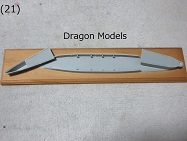

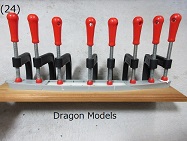

- (21)~(24) まずはドラゴンのキットですが、船体の部品は艦首、船体中央部、艦尾の3分割という珍しいパーツ分割になっています((21)参照)。インディペンデンス級空母は浮力を向上させるために船体にバルジを装備したのですが、バルジの境界で船体が分割されているように見えます。私が購入したキットは船体中央部の部品がやや反っていたので、5mm角棒を接着し船体が平らになるように矯正しました((22)参照)。(22)のように平らな板にクランプで数日間固定し接着剤を乾燥させました。また、船体中央部を平らに矯正しやすいように船体に切れ目を入れました((23)の赤丸中)。(24)は船体中央部の部品に艦首と艦尾の部品を接着し平らな板にクランプで固定した状態です。船体中央部に入れた切れ目にプラ板やプラペーパーを挟んで切れ目を埋めました。船体の継ぎ目に生じた隙間は薄いプラ板で隙間を埋めてパテを盛って整形しました。

- (25)~(26)船体がある程度完成したら、艦載機格納庫側面の部品を接着します。側面の部品は甲板の部品とのはめ合わせがあるので、(25)~(26)のように甲板を仮組してクランプで平らな板に固定して側面の部品を接着します。

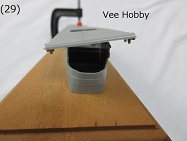

- (27)~(29)これまでドラゴンの船体の工作について述べましたがかなり苦労しますね。(27)はVee Hobbyとドラゴンのキットの船体です。Vee Hobbyのキットでは船体は一体成型になっているのでドラゴンのキットのような船体を組む苦労はありません。

ただ、これだけ側面のモールドが精緻な一体成型された船体の部品が反っていたりすると修正がかなり難しいので、一体成型を手放しでは喜べませんが…。幸いなことに、私が入手したキットでは船体の反りはそれほどありませんでした((28)参照)。ただ甲板は後部がかなりねじれていました((29)参照)。この辺りは甲板を船体に接着する際に回復させる予定です。

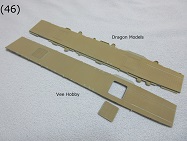

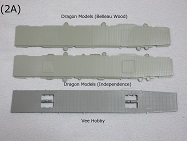

- (2A)~(2C)次に甲板の部品です。ドラゴンのベローウッドのキットにはベローウッド用の甲板の部品が入っています。(2A)はドラゴンのインディペンデンス用とベローウッド用の甲板部品、Vee Hobbyの甲板部品です。ドラゴンのベローウッド用の甲板部品はインディペンデンス用の甲板部品から20mm単装機銃のスポンソンを外した部品のように見えます。インディペンデンス級空母の多くは、就役時は船体が単色塗装で甲板前後の艦番号も表記されていませんでしたが、1944年頃に迷彩塗装が施された時に20mm単装機銃を一部廃止してボフォース40㎜機関砲を増強する方向で対空兵装の変更を実施しました。ベローウッド用の甲板部品は対空兵装の変更が実施された状態のインディペンデンス級空母を製作するための部品のようです。

今回の製作では、ベローウッドのキットをモンテレイが迷彩塗装を施した1944年頃の状態で製作するのでべローウッド用の甲板を使用すべきのように思います。しかし、私はピットロード時代に作られたインディペンデンス用甲板部品のモールドの方が気に入ったので、インディペンデンス用の甲板部品を使用します。

(2B)はVee Hobbyとドラゴンの甲板部品前部の写真です。木甲板のモールドの精緻さに関しては圧倒的にVee Hobbyのキットの方が優れていますが、ドラゴンのキットはかなり古いキットなので仕方ないですね。インディペンデンス級空母は竣工時には左舷のカタパルトのみが装備されていましたが、大戦中に右舷のカタパルトが追加装備されました。両キット共、左右のカタパルトを甲板にモールドしています。

ところで、両者のキットを比較すると左舷側のカタパルトの位置が異なっています(Vee Hobbyではエレベーター左横からカタパルトが伸びている)。実物の写真などを参照すると、左舷のカタパルトの位置はドラゴンの方が正しいようです。ただ、色々調べてみると、モンテレイが1952年の頃の図面ではVee Hobbyの甲板と同じ位置に左舷のカタパルトが装備されています。ただ、モンテレイの大戦中の写真によると左舷のカタパルトはドラゴンの甲板と同じ位置にあります。私の推測ですが、図面に「Note the longer port catapult(より長くなった左舷のカタパルトに注意)」と記載があることから、モンテレイが1950年頃に練習空母として再就役した時に左舷カタパルトが改造され図面のようになったのかもしれません。Vee Hobbyのキットの設定であるインディペンデンスの左舷のカタパルトですが、戦後のビキニ環礁原爆実験後の写真からドラゴンのモールド通りということが分かります。

(2C)はVee Hobbyの左舷側のカタパルトのモールドを修正した写真です。甲板のモールドが非常に精緻なので軽く元のモールドを消して、Pカッターでカタパルトのモールドを彫りなおしました。後は、塗装でごまかします。

一方、モンテレイは迷彩塗装が施されていた時は、実物の写真をみると右舷のカタパルトが装備済のように見えます。しかし、甲板をアップで撮影した写真を見ると白線がひかれていただけのようです(カタパルト装備予定位置?)。モンテレイでは右舷のカタパルトのモールドは削除します。

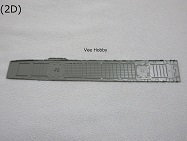

- (2D)~(2E)Vee Hobbyのキットは格納庫内部も再現されていますが、格納庫の中を再現しだすときりが無くなるので側面のシャッターは全て閉じた状態で製作します。

甲板の裏側には格納庫の天井のモールドも施されているので((2D)参照)格納庫内を見えないようにしてしまうのはややもったいない気もしますが…。

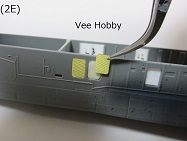

豪華版ではシャッターはエッチングパーツのみの提供です。(2E)のように5mmのプラ板で開口部を塞いで、0.8mmのプラ板(0.5mm+0.3mm)で下駄をはかせてエッチングパーツのシャッターを接着しました。私は通常版を持っていないので分かりませんがエッチングパーツの無い通常版ではシャッターを開けた状態しか製作できないのでしょうか。

次回も両キットの船体と甲板の工作を継続して行います(2025/10/4)。

製作記(その1)

まずは、簡単にVee Hobbyのキットの内容物を見てみます。

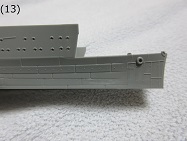

- (11)~(13) 船体や甲板のモールドはなかなか精緻です。

- (14)艦載機はGパーツにヘルキャットとアヴェンジャーが一機ずつ入っています。Gパーツは2セット入っているので計4機が艦載機としてキットに付属しています。 まあ、艦載機はアフターパーツが結構あるので、もっと飛行機を載せたい人はアフターパーツをご活用くださいということなのでしょう。

- (15)兵装類の部品です。

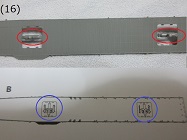

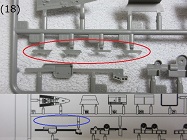

- (16)~(18)Vee Hobbyのインディペンデンスのキットを確認したところ気になる点が一点ありました。組み立て説明書の部品図には甲板のエレベーター部分に支柱のような部品(B1~4)が印刷されていますが((16)の青丸中)、実際の部品((16)の赤丸中)にはそのようなものはありません。 組み立て説明書((17)参照)によるとB1~4というのは艦橋の支柱の部品のようです。 組み立て説明書や部品を見ると、E部品の43~46((18)の赤丸中)が代替部品のように見えます。これらは組み立て説明書の部品図((18)の青丸中)には無いものなので、後から追加されたもののように見えます。通常こういった内容物の変更があった場合は、変更部分を説明した紙が一枚入っていたりするのですが、私が入手したキットには入っていませんでした。

次回は両キットの船体と甲板の工作を開始します(2025/9/26)。

[Gallery一覧]